Fokalisierung: Erklärung mit Beispielen

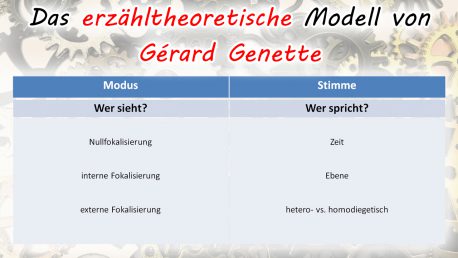

Die Wahl der richtigen Fokalisierung ist einer der Kernpunkte einer gelungenen Erzählung. Dieser Begriff stammt aus der Erzähltheorie von Gérard Genette und gehört zum Grundwissen der Literaturwissenschaft. Doch natürlich ist ein gutes Verständnis der Fokalisierung auch für Autoren nützlich. Deswegen erläutere ich sie in diesem Artikel unter Einbeziehung von Beispielen.