Stanzels Typenkreis ist ein klassisches Modell der Erzähltheorie. Der Ich-Erzähler, der auktoriale Erzähler und der personale Erzähler gehen fließend ineinander über und bilden unzählige mögliche Zwischenformen. In diesem Artikel wird dieses einfache und für Leser und Autoren gleichermaßen nützliche Modell kurz zusammengefasst.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Das typologische Modell der Erzählsituationen ist ein Modell aus der Erzähltheorie bzw. Narratologie, d.h. der Wissenschaft von Erzählen. Sie ist wichtig für alle, die sich mit Prosa befassen (Autoren und Leser), denn sie ermöglicht ein besseres Textverständnis und hilft bei der Umsetzung eigener Prosaprojekte. In der Schule wird sie leider nur unzureichend gelehrt.

Bevor ich aber zum eigentlichen Modell komme, hier eine kurze Wiederholung:

Grundlagen der Erzählperspektive in der Schule

In der Schule haben wir gelernt, dass es mehrere Erzählertypen gibt:

Auktorialer Erzähler:

- allwissend

- distanziert

- wertend

- wendet sich direkt an den Leser (nicht immer, aber oft)

Ich-Erzähler:

- ist Handlungsfigur

- verfügt über eine begrenzte Perspektive

- der Leser sieht ihn quasi von innen heraus und dadurch entsteht eine emotionale Nähe

- nicht immer zuverlässig: die Perspektive des Ich-Erzählers ist sehr begrenzt und durch Emotionen getrübt

Personaler Erzähler:

- innerhalb des Geschehens

- kann deswegen keine weiterführenden Erläuterungen geben

- die Perspektive ist auf den Wissenshorizont der Reflektorfigur beschränkt

Neutraler Erzähler:

- nicht wahrnehmbar

- nicht wertend

- objektiv

- fungiert quasi als Kamera

- Vorsicht! Der neutrale Erzähler ist Unsinn:

Eine „Kamera“ ist nie und nimmer neutral oder objektiv. Wenn wir zum Beispiel durch eine Kamera eine Tanne sehen, können wir zwar ziemlich sicher sagen, dass diese Tanne wahrscheinlich tatsächlich existiert, aber wir wissen nicht, was rechts und links von ihr ist. Wenn die Kamera außerdem ausgerechnet auf diese eine Tanne zeigt, dann wird dieser Tanne eine besondere Wichtigkeit zugestanden. Deswegen ist der neutrale Erzähler eigentlich von vornherein nicht objektiv oder neutral und schon gar nicht „nicht wertend“.

Aus diesem Grund gilt der neutrale Erzähler gemeinhin als Unsinn. Im akademischen Bereich ist das quasi ein intellektueller Selbstmord, wenn man diesen Begriff in den Mund nimmt. (Leichte Übertreibung 😉 )

Bevor wir nun zum eigentlichen Modell kommen, zunächst ein paar Worte zu seinem Schöpfer:

Franz Karl Stanzel

Franz Karl Stanzel (* 1923) ist ein österreichischer Anglist und Literaturwissenschaftler. Er ist der Schöpfer des typologischen Modells der Erzählsituationen bzw. des Typenkreises. – Das Wort „Kreis“ ist hierbei von besonderer Wichtigkeit, wie später noch deutlich wird.

Seit den 1950er Jahren arbeitet Stanzel an seiner Typologie der Erzählperspektive. 1979 erschien die erste Ausgabe von Theorie des Erzählens, der Monographie, in der Stanzel sein Modell erläutert. In dieser ersten Ausgabe war noch der neutrale Erzähler Teil des Modells, aber nach heftiger Kritik musste Stanzel auch selbst einsehen, dass der neutrale Erzähler Unsinn ist. Schon in der zweiten Ausgabe wurde der neutrale Erzähler wieder verworfen.

Selbstverständlich wurde das Modell im Laufe der Zeit immer wieder überarbeitet. Aktuell ist die achte Auflage von 2009.

Kommen wir nun zum Typenkreis selbst:

Stanzels Typenkreis der Erzählsituationen

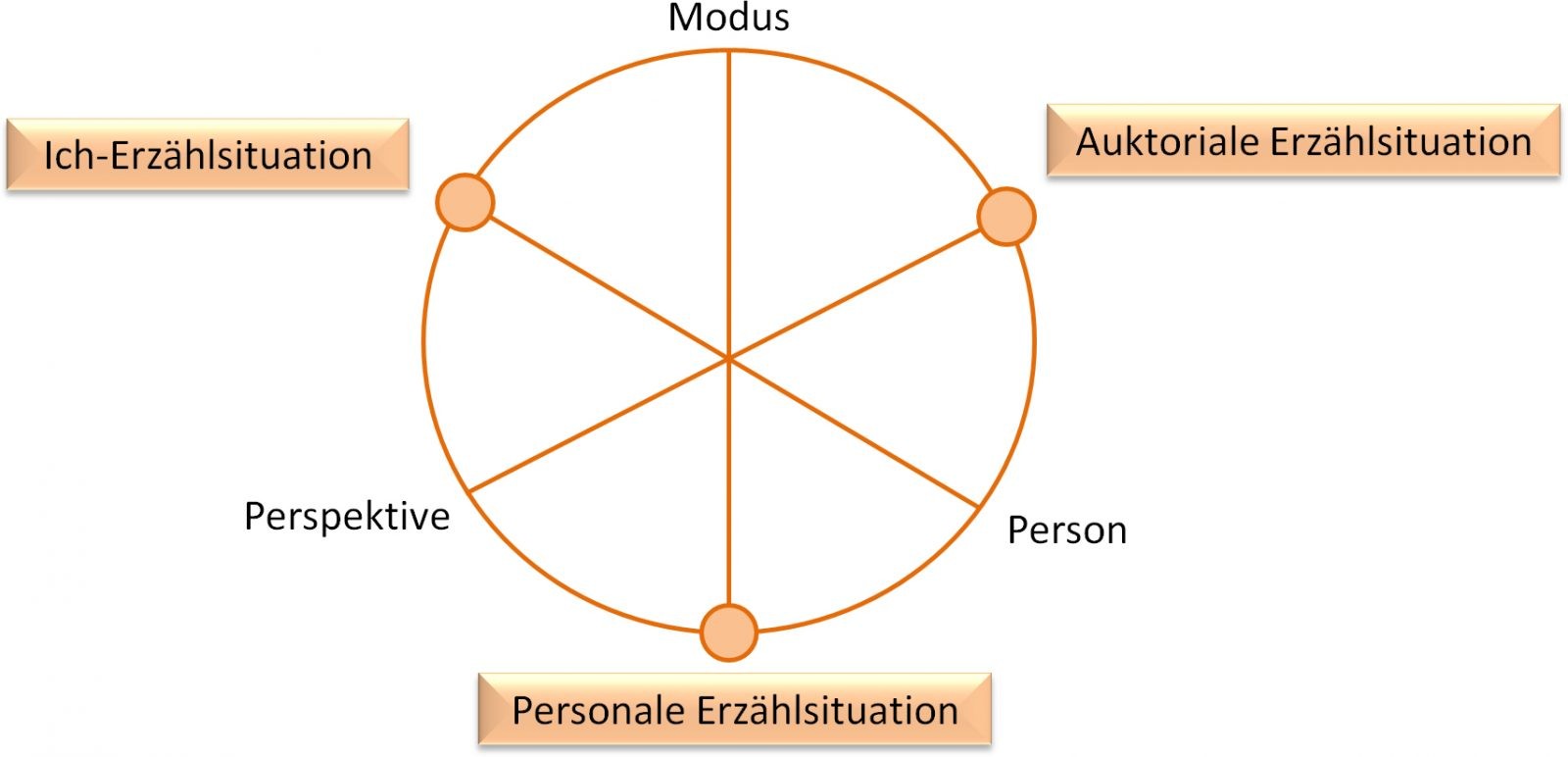

Der Typenkreis ist, wie der Name bereits sagt, vor allem ein Kreis: Die Ich-Erzählsituation, die auktoriale Erzählsituation und die personale Erzählsituation sind Punkte auf diesem Kreis. Sie sind alle miteinander verbunden und die Übergänge zwischen ihnen sind fließend.

Jede dieser drei Erzählsituationen befindet sich jeweils an einem Ende einer Achse. Diese drei Achsen, die die Namen Modus, Person und Perspektive tragen, teilen den Kreis immer jeweils in der Mitte. Jedes Ende dieser Achsen ist mit jeweils bestimmten Eigenschaften verbunden. Auf der einen Seite haben wir also zum Beispiel die Ich-Erzählsituation und auf der anderen Seite der Achse haben wir das komplette Gegenteil davon.

Und diese drei Achsen werde ich jetzt näher erläutern:

Die drei Achsen des Typenkreises

Modus:

- Opposition von Erzähler und Reflektor (die Reflektorfigur ist die Figur, durch deren Augen man das Geschehen wahrnimmt)

- Erzähler-Seite der Achse: der Erzähler steht im Vordergrund

Extremform: Mischung aus dem Ich-Erzähler und dem auktorialen Erzähler (der Erzähler sagt ausdrücklich „Ich“, ist aber auch ein bisschen allwissend) - Reflektor-Seite der Achse: die Reflektorfigur steht im Vordergrund

Extremform: der „klassische“ personale Erzähler

Person:

- Opposition von Nichtidentität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren und Identität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren

- Nichtidentität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren: der Erzähler befindet sich nicht in der Welt der Figuren

Extremform: Mischung aus auktorialem und personalem Erzähler (die „Kamera“, die früher „neutraler Erzähler“ genannt wurde: der Erzähler befindet sich dermaßen außerhalb der Welt der Figuren, dass er nicht einmal wahrnehmbar ist) - Identität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren: der Erzähler ist Teil der erzählten Welt

Extremform: der „klassische“ Ich-Erzähler (die komplette Handlung dreht sich um ihn, er ist die Hauptfigur)

Perspektive:

- Opposition von Innenperspektive und Außenperspektive

- Innenperspektive: das Innenleben der Figuren wird offenbart

Extremform: Mischung aus dem Ich-Erzähler und dem personalen Erzähler - Außenperspektive: die Figuren werden von außen betrachtet

Extremform: der „klassische“ auktoriale Erzähler (der Erzähler ist eine Art Gott, der das Geschehen aus Vogelperspektive betrachtet)

Kommen wir nun zurück zum Typenkreis:

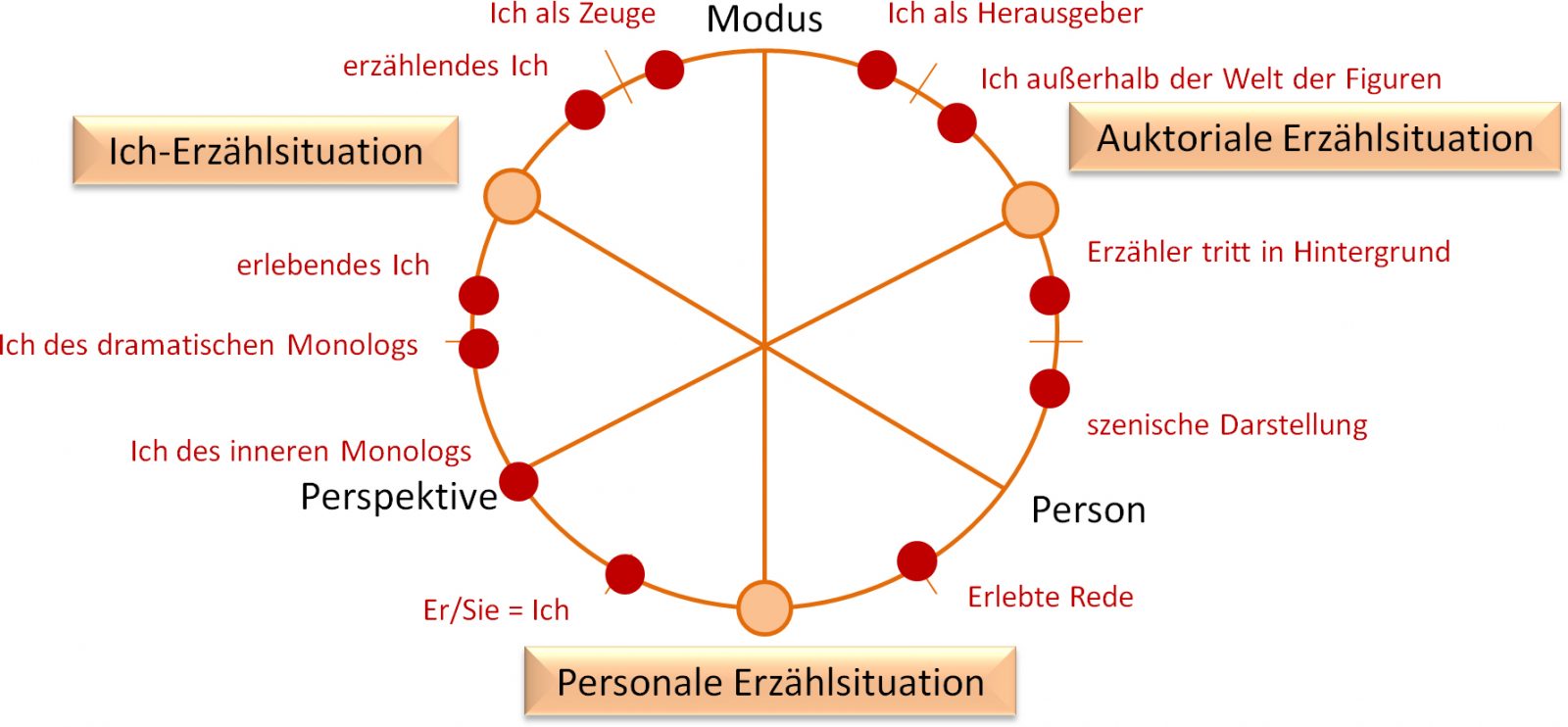

Die Sektoren im Typenkreis

Die beiden Enden jeder Achse sind quasi zwei Pole. Wenn es zwei Pole gibt, dann gibt es in der Mitte immer einen Äquator. Und wenn man jeden Äquator jeder Achse einzeichnet, dann ergeben sich auf dem Kreis bestimmte Sektoren, die mit bestimmten Eigenschaften verbunden sind.

Diese Eigenschaften gehen wir jetzt nacheinander durch. Es bleibt allerdings bei einigen Beispielen. Die Liste ist keineswegs vollständig.

- Das erlebende Ich:

Das erlebende Ich ist ein Ich, das, wie der Name schon sagt, das wiedergibt, was es gerade erlebt.

Beispiel: „Ich schaue aus dem Fenster und sehe eine Tanne.“ - Das erzählende Ich:

Wenn dieses erlebende Ich ein stückweit auktorialer wird, dann wird es zum erzählenden Ich. Das erzählende Ich ist ein Ich, das etwas bereits erlebt hat und es nun wiedergibt.

Beispiel: „Ich schaute aus dem Fenster und sah eine Tanne. An diesem Tag wusste ich noch nicht, dass etwas Schreckliches passieren würde.“

Das erzählende Ich weiß deutlich mehr als das Ich in der Geschichte, das das Geschehen erlebt, und kann weitere Informationen geben über die unmittelbare Wahrnehmung des erlebenden Ich hinaus. - Ich als Zeuge:

Wenn das erzählende Ich noch ein Stück auktorialer wird, dann haben wir ein Ich, das als Zeuge fungiert. Es ist nicht mehr Protagonist der Erzählung, sondern hat das Geschehen einfach nur beobachtet und gibt es jetzt wieder. - Ich als Herausgeber:

Wiederum näher an der auktorialen Erzählsituation ist ein Ich als Herausgeber. Dieses Ich muss die erzählten Ereignisse nicht unbedingt selbst miterlebt haben. Es hat zum Beispiel die Aufzeichnungen des Protagonisten gefunden und gibt diese als Buch heraus (zumindest inszeniert es sich so). Ein Ich als Herausgeber ist also ein Ich, das nicht einmal wirklich an der Handlung beteiligt war. Es weiß einfach, was passiert ist, und lässt den Leser daran teilhaben. - Ich außerhalb der Welt der Figuren:

Treten wir jetzt endgültig in den Bereich der auktorialen Erzählsituation ein. Hier haben wir ein Ich, das sich außerhalb der Welt der Figuren befindet. Dadurch zeichnet sich die auktoriale Erzählsituation ja besonders aus. Es handelt sich also um ein Ich, das nicht einmal der Herausgeber ist. Es lebt nicht einmal in der Welt der Figuren und hat eine ziemlich große Distanz zum Geschehen. - Erzähler tritt in den Hintergrund:

Ein auktorialer Erzähler, der noch weiter geht, ist ein auktorialer Erzähler, der in den Hintergrund tritt. Er ist immer noch allwissend, aber er sagt nicht explizit „Ich“, er lässt den Leser nicht großartig an seinen Gedanken teilhaben und er bewertet die Situationen nicht mehr so sehr, wie ein klassischer auktorialer Erzähler das machen würde. Er hält sich eben dezent im Hintergrund. - Szenische Darstellung:

Ein noch etwas personalerer Erzähler ist die bereits angesprochene „Kamera“. Hier kann man als Leser nicht einmal wirklich einen Erzähler sehen. Stattdessen kommt es einem vor, als würde man durch eine Kamera das Geschehen beobachten. - Erlebte Rede:

Gehen wir nun in den Bereich der personalen Erzählsituation. Kennzeichnend für sie ist natürlich die erlebte Rede, also wenn der Erzähler die Gedanken- und Gefühlswelt der Reflektorfigur wiedergibt, ohne dabei die Reflektorfigur zu sein. Es kommt gewissermaßen zu einer Verschmelzung von Erzähler und Reflektorfigur.

Beispiel: „Sie gab ein kraftloses Stöhnen von sich. Sie hatte sich schon wieder versprochen. Warum musste sie auch unbedingt Audiodateien aufnehmen, wenn sie doch keinen einzigen Satz sagen konnte ohne zu stottern?“ - Er/Sie = Ich:

Gehen wir nun wieder in Richtung Ich-Erzählsituation. Und zwar an den Äquator der Achse Person: Das ist die Grenze zwischen einer Erzählung in der dritten Person und in der ersten Person. Hier ist der Erzähler dermaßen personal, dass das Er/Sie im Prinzip locker durch ein Ich ersetzt werden könnte. - Ich des inneren Monologs:

Kommen wir nun zum Ich des inneren Monologs. Hier sind wir schon klar im Bereich des Ich-Erzählers. Hier geht es, wie der Name schon sagt, um den inneren Monolog: Eine Figur legt ihr Innerstes dar. - Ich des dramatischen Monologs:

Nochmal näher an der klassischen Ich-Erzählsituation ist das Ich des dramatischen Monologs. Das ist ein Ich, das ein Du voraussetzt. Das Du ist dabei in der Regel auch eine Figur innerhalb der Erzählung. Hier schlüpft der Leser also quasi in die Rolle einer Figur und wird direkt angesprochen.

Beispiele: Briefromane, E‑Mails, generell Briefe.

Das Ich des dramatischen Monologs ist also ein Ich, das erzählt, was es denkt, was es fühlt, was es den lieben langen Tag gemacht hat, und das Ganze an ein Du richtet.

„Bewegliche“ Erzählsituationen

Nun ist euch aber sicherlich schon hin und wieder aufgefallen, dass die Erzählsituation in vielen fiktionalen Werken nicht konstant bleibt, sondern sich gerne mal ändert. Stanzel spricht in diesem Fall von Dynamik: dem Wechsel der Erzählsituation während der Erzählung. Das Gegenteil davon sind Schablonen. Hier folgt die Erzählung festen Mustern von Narration und Dialog.

So viel an dieser Stelle zum Modell selbst. Dieser Artikel ist nur eine sehr verkürzte Fassung. Das Buch, in dem dieses Modell beschrieben wird, hat nämlich über 300 Seiten. Wer das Modell also im Detail kennenlernen möchte, dem empfehle ich Stanzels Theorie des Erzählens.

Vor- und Nachteile des Typenkreises

Was ich am Ende noch gerne besprechen würde, wären die Vor- und Nachteile dieses Modells. Das Problem dabei ist: Das Modell ist schon so alt und es hat schon so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass es so viel Kritik gibt wie Literaturwissenschaftler. Und das alles aufzuzählen würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Deswegen werde ich hier nur auf meine eigene Sichtweise eingehen und nur die Vor- und Nachteil aufzählen, die ich persönlich bei diesem Modell sehe. Ab hier wird es also subjektiv. Du bist gewarnt. 😉

Vorteile

Erster Vorteil: Man kann im Prinzip fast jeden Erzähler an irgendeinem Punkt im Kreis positionieren. Die Übergänge zwischen den typischen Erzählsituationen sind fließend und im Prinzip gibt es für jede Mischform irgendwo ein Plätzchen.

Zweiter Vorteil: Das Modell ist vor allem flexibel und lässt sich durch weitere Typen ergänzen. Während bis zum 20. Jahrhundert meistens nur die Ich-Erzählsituation und die auktoriale Erzählsituation verwendet wurden, kam im 21. Jahrhundert der personale Erzähler dazu. Und wenn sich in Zukunft irgendwann noch ein weiterer Erzählertyp einbürgern sollte, könnte man im Typenkreis einen Platz für ihn finden und den Typenkreis somit ergänzen.

Dritter Vorteil: Man kann auf diesem Typenkreis mehrere Erzähler markieren. Man kann mehrere Erzählungen analysieren, die Erzähler daraus auf dem Kreis eintragen und so alle Erzähler miteinander vergleichen. Dadurch, dass das Modell ein Kreis ist, macht es den Vergleich sehr anschaulich, denn es ermöglicht, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Erzähler durch Markieren bestimmter Punkte im Kreis zu visualisieren.

Nachteile

Erster Nachteil: In Stanzels Modell kommt das leider nicht so gut rüber, dass jeder Erzähler eigentlich ein Ich ist und dadurch potentiell unzuverlässig.

Zweiter Nachteil: der auktoriale Erzähler. Erstens: Wenn man diesen Erzähler „auktorial“ nennt, dann suggeriert man eine bestimmte Verbindung zwischen Erzähler und Autor. Das ist allerdings zu viel Interpretation.

Zweitens: Der auktoriale Erzähler gilt quasi als allwissend, daher kann man sich fragen: Ist Allwissen überhaupt möglich bzw. können wir überhaupt überprüfen, ob ein Erzähler wirklich allwissend ist? Wir können schließlich nur wahrnehmen, was der Erzähler uns Lesern mitteilt. Nicht mehr, nicht weniger. Man kann Allwissen nicht in Worten darlegen. Dementprechend können wir gar nicht wissen, ob der auktoriale bzw. allwissende Erzähler wirklich allwissend ist.

Dritter Nachteil: Der Typenkreis ist sehr stark darauf ausgerichtet, einen Erzähler zuordnen zu können. Zu einem Typus. Allerdings ist es schwierig, einen Erzähler mit diesem Modell zu beschreiben. Denn was müsste man machen, um den Erzähler zu beschreiben? Sagt man da: „Dieser Erzähler liegt im 16°-Winkel vom Ich-Erzähler in Richtung allwissender Erzähler?“ Es scheint recht kompliziert. Dem Modell fehlt es meiner Meinung nach an Vokabular, um einen Erzähler zu beschreiben.

Stanzels Typenkreis heute

Stanzels Typenkreis wurde schon seit seiner Erschaffung rauf und runter kritisiert, aber trotz der vielen Kritik ist das Modell vor allem bei Anfängern ziemlich beliebt. Einfach, weil es so leicht zu verstehen ist. Und weil es eben so einfach ist, wird es in Schulen in stark vereinfachter und – meiner Meinung nach – auch sehr pervertierter Form gelehrt.

Im akademischen Bereich allerdings gibt es seit den 1990er Jahren die Tendenz, dass man doch eher das Modell von Gérard Genette bevorzugt. Ich persönlich arbeite mit dem Modell von Genette auch lieber als mit dem von Stanzel, obwohl der Typenkreis auch seine Vorteile hat, die ich sehr schätze.

Danke dir! Das ist die knackigste Zusammenfassung zum Thema, die ich jemals gelesen habe.

Vielen lieben Dank fürs Lob! 😊

Großartige Seite. Vielen Dank für den Aufwand den Sie betreiben und weiterhin viel Spaß und Erfolg.

Vielen Dank! 😊

Jetzt habe ich endlich Verstanden, was mein Literaturwissenschafts-Prof seit einem halben Jahr von sich gibt – Dankeschön!

Es freut mich, wenn ich helfen konnte. 😊

Jetzt, eine Woche vor meinem Staatsexamen der englischen Literaturwissenschaft, hat mir dieser Artikel extrem geholfen, diese ganze Thematik zu begreifen. Vielen Dank!

Gerne. Es freut mich, wenn ich helfen konnte. 🙂