Genettes erzähltheoretisches Modell ist eine Alternative zu Stanzels Typenkreis, die sich besonders im akademischen Bereich durchgesetzt hat. Es zeichnet sich vor allem durch eine Trennung von Modus (Fokalisierung) und Stimme (Zeit, Ebene, homo-/heterodiegetisch) aus und ermöglicht somit eine feinere Analyse des Erzählers. Dieser Artikel ist eine kurze Zusammenfassung.

(In der Video-Version dieses Artikels hat sich bei der Erläuterung der Kategorie der Ebene leider ein Fehler eingeschlichen. Ich kann ihn leider nicht mehr korrigieren. Deswegen empfehle ich, sich bei diesem Punkt an die Text-Version zu halten. Ich bitte um Entschuldigung für die Umstände.

Außerdem noch ein kleiner Fehler in der Video-Version: Es heißt natürlich nicht „Alternationen“, sondern „Alterationen“.)

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Gérard Genette wurde 1930 geboren und ist ein französischer Literaturwissenschaftler. Er ist vor allem dadurch bekannt, dass er viele heute sehr wichtige Begriffe eingeführt hat. Unter anderem hat er zum Beispiel den Begriff der Diegese neu geprägt.

Seine Theorie veröffentlichte er bereits 1974, allerdings wurde sie erst 1994 ins Deutsche übersetzt. Deswegen gilt sie im deutschen Raum immer noch als neu. Die Monographie, in der sein Modell präsentiert wird, heißt Die Erzählung und aktuell ist die 3. Auflage von 2010.

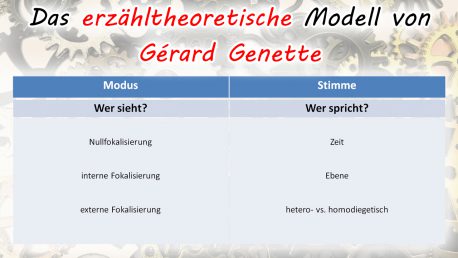

Modus und Stimme

Bevor wir einen genaueren Blick auf das Modell werfen, ist es wichtig zu begreifen, dass der Erzähler laut Genette immer ein „Ich“ ist. Unabhängig davon, ob er sich im Text bemerkbar macht und ob er explizit „Ich“ sagt:

Der Erzähler ist immer ein Subjekt.

Allerdings liegt bei diesem Subjekt durchaus eine Spaltung vor: Und zwar unterscheidet Genette klar und deutlich zwischen Modus und Stimme.

Modus ist die Frage danach, wer das Geschehen wahrnimmt.

Bei der Stimme hingegen fragt man danach, wer spricht.

Und das können zwei durchaus verschiedene Perspektiven sein.

Um die Fragen „Wer sieht?“ und „Wer spricht?“ zu beantworten, hat Genette eine Reihe Kategorien aufgestellt:

Beim Modus sind es drei Fokalisierungen, namentlich: die Nullfokalisierung, die interne Fokalisierung und die externe Fokalisiserung. Bei der Stimme sind es: Zeit, Ebene, und die Identifizierung des Erzählers als homo- oder heterodiegetisch.

Die Fokalisierung nach Genette

Die drei Fokalisierungen beim Modus definiert Genette wie folgt:

- Nullfokalisiserung:

Der Erzähler weiß mehr als die Figuren.

Beispiel: „Sie war in Deutschland. Sie ahnte nicht, dass in China ein Sack Reis umkippte.“ - interne Fokalisierung:

Der Erzähler weiß exakt so viel wie die Figuren.

Beispiel: „Wer war der Mörder? Sie war ratlos.“ - externe Fokalisierung:

Der Erzähler weiß weniger als die Figuren.

Beispiel: „Sie ging die Straße entlang. Ihr Gesicht hatte einen unergründlichen Ausdruck.“

Die Fokalisierungen erinnern auf den ersten Blick an Stanzels Typenkreis. So gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Nullfokalisierung und dem auktorialen Erzähler bei Stanzel. Die interne Fokalisierung erinnert an die personale Erzählsituation und die externe Fokalisierung lässt an den neutralen Erzähler denken.

Gerade wegen dieser Ähnlichkeiten sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich um zwei verschiedene Modelle handelt und das eine Modell nicht direkt in das andere übersetzbar ist. Bei der Fokalisierung geht es ausschließlich um den Wissenshorizont von Erzähler und Figuren, der in unterschiedlichen Kombinationen mit den Kategorien der Stimme auftritt. Bei Stanzels Typenkreis hingegen ist der Wissenshorizont ein Bestandteil von typischen Erzählsituationen, die sich durch eine bestimmte feste Kombination von Eigenschaften auszeichnen.

Ebenso wie Stanzel berücksichtigt Genette aber den Fall, dass die Fokalisierung bzw. die Erzählperspektive sich während des Erzählens verändern kann. Genette spricht in diesem Fall von variabler Fokalisierung. Sofern die Änderungen aber nur selten vorkommen, spricht er von Alterationen. Und wenn es keinen herrschenden Code gibt, wenn die Fokalisierung unregelmäßig von einer Fokalisiserung zur anderen springt, spricht Genette von Polymodalität.

Die Kategorien der Stimme

Der Modus bzw. die Fokalisierungen geben Aufschluss darüber, wie der Erzähler das Geschehen wahrnimmt. Wie er das Geschehen wiedergibt, zeigen die drei Kategorien der Stimme, die sich wiederum in Unterkategorien aufteilen lassen:

Zeit

- spätere Narration:

Die Erzählung findet nach dem Ereignis statt. Es wird etwas Vergangenes erzählt. Das ist der mit Abstand häufigste Fall.

Beispiel: „Ich schaute aus dem Fenster.“ - frühere Narration:

Die Erzählung findet vor dem Ereignis statt. Es geht um Ereignisse, die in Zukunft stattfinden. Mit anderen Worten: Hier geht es um eine Vorhersage, Hellsehen, Prophezeiungen und so weiter.

Beispiel: „Ich werde aus dem Fenster schauen.“ - gleichzeitige Narration:

Die Erzählung findet gleichzeitg mit dem Ereignis statt: Etwas passiert und der Erzähler kommentiert das simultan.

Beispiel: „Ich schaue aus dem Fenster.“ - eingeschobene Narration:

Die Erzählung holt die Geschichte ein. Hier meint Genette vor allem solche Erzählformen wie Briefe: Es wird Vergangenes berichtet, aber die Reaktion darauf ist aktuell.

Beispiel: „Als ich heute aus dem Fenster schaute, habe ich einen süßen Hund gesehen. Ich will auch so einen.“

Ebene

- extradiegetisch:

Die äußerste Ebene der Erzählung. Hier befinden sich der Erzähler und sein Publikum. - intradiegetisch:

Das, was der Erzähler erzählt. Meistens findet sich hier die eigentliche Geschichte. Wenn es eine Rahmenhandlung gibt, dann liegt diese Rahmenhandlung auf der intradiegetischen Ebene. - metadiegetisch:

Eine Erzählung innerhalb der Erzählung. Die Erzählung einer Figur. Wenn die intradiegetische Ebene nur die Rahmenhandlung beinhaltet, dann liegt die eigentliche Geschichte als Binnenerzählung auf der metadiegetischen Ebene. - Und so geht es im Prinzip weiter: Zum Beispiel kann es auch eine metametadiegetische Ebene geben. Eine Erzählung innerhalb der Erzählung innerhalb der Erzählung. Die nächste Ebene wäre dann metametametadiegetisch. Und so geht es dann weiter bis in die Unendlichkeit.

Zu den Ebenen muss man anmerken, dass sie nicht immer starr sind, sondern auch ineinander übergehen können. Dieser Fall, wenn die narrativen Ebenen sich vermischen, nennt Genette Metalepse. Das kann der Fall sein, wenn zum Beispiel ein Leser zu einer Figur in der Erzählung wird. Dieses Phänomen kennen wir unter anderem aus der Unendlichen Geschichte von Michael Ende, wo Bastian, der Protagonist, ein Buch liest und dann in die Welt dieses Buches gelangt.

Hetero-/homodiegetisch

- heterodiegetisch:

Der Erzähler ist nicht Teil der narrativen Welt. Er befindet sich nicht in derselben Welt wie die Figuren. - homodiegetisch:

Der Erzähler ist Teil der erzählten Welt. Er befindet sich also in derselben Welt wie die Figuren. - autodiegetisch:

Sonderform der homodiegetischen Erzählung. Der Erzähler ist nicht nur Teil der narrativen Welt, sondern auch die Hauptfigur. Er erzählt seine eigene Geschichte.

So viel zu den Werkzeugen, die Genette vorschlägt, um die Erzählperspektive in epischen Texten zu analysieren. Das hier ist nur eine sehr knappe Zusammenfassung und wie auch bei Stanzel gilt: Wer es im Detail nachlesen möchte, dem empfehle ich Genettes Werk Die Erzählung.

Vor- und Nachteile von Genettes Modell

Was ich an Genettes Modell richtig großartig finde, ist, dass er sehr viele Aspekte bedacht hat. Ich glaube, es ist aufgefallen, dass er sehr viel deutlichere Unterscheidungen trifft als Stanzel mit seiner Typologie. Und damit im Zusammenhang steht, dass Genette ein wirklich reiches Vokabular zur präzisen Beschreibung eines Erzählers liefert.

Zu den Nachteilen des Modells:

Es ist sicherlich ins Auge gestochen, dass dieses Modell nicht sehr anschaulich ist. Verglichen mit Stanzels schön anschaulichem Kreis wirkt Genettes Modell extrem verschachtelt.

Außerdem können die Begriffe wirklich sehr leicht miteinander verwechselt werden. Gerade Begriffe wie „homo- und heterodiegetisch“ und „extra- und intradiegetisch“: Die Begriffe klingen so ähnlich, dass man gerne denkt, dass sie zur selben Kategorie gehören, was sie aber nicht tun.

Mein dritter Punkt ist Kritik an einem Begriff, nämlich an der Nullfokalisierung: Genettes Definition ist grundsätzlich klar. Allerdings ist der Begriff an sich, „Nullfokalisierung“, relativ unsinnig, einfach weil jedes Erzählen Schwerpunkte hat: Ein Fokus ist immer vorhanden. Deswegen: Hier hätte Genette meiner Meinung nach ein eleganteres Wort finden können.

Genettes Modell heute

Das Modell mit Modus und Stimme wurde ebenso wie das von Stanzel rauf und runter kritisiert seit es existiert. Aber trotz allem wurde Genettes Modell im akademischen Bereich seit den 1990er Jahren gebräuchlicher als Stanzels Typenkreis.

Das ist eine sehr übersichtliche Zusammenfassung von Genette, ich würde sie meinen Schülern empfehlen. Sie enthält leider ein paar Rechtschreibfehler: Prophezeiung ohne das zweite „h“ und bei ausschließlich fehlt das „ch“.

LG

Vielen Dank für den Hinweis! Bei fast 80 Artikeln auf dieser Website gehen mir leider dann doch zu viele Tippfehler durch die Lappen.

Danke sehr auch fürs Lob! Von dem Modell habe ich übrigens noch eine neuere und ausführlichere Zusammenfassung, bestehend aus sieben Teilen: https://die-schreibtechnikerin.de/literaturwissenschaft-definitionen-modelle/erzaehltheorie/genettes-erzaehltheorie/.

an welchem Datum wurde dieser Beitrag veröffentlicht? ist notwendig für eine Quellenangabe

Ursprünglich wurde dieser Text als Video auf YouTube veröffentlicht (es ist das Video, das ganz oben eigebettet ist). Das war am 3.12.2016. Die Website entstand später. Deswegen ist der Text erst seit dem 9.5.2018 hier zum Lesen verfügbar.