Warum fühlt sich Tolkiens Herr der Ringe wie eine richtige Legende an? Die Erzählperspektive spielt hier eine wichtige Rolle. In diesem Artikel analysiere ich die Mutter aller High-Fantasy-Sagas unter Zuhilfenahme der Modelle von Stanzel und Genette. Der geneigte Leser ist herzlich eingeladen, diese Analyse zu nutzen, um das Erzählen zu lernen und sein eigenes Buch besser zu schreiben.

(In der Video-Version dieses Artikels hat sich bei Genettes Kategorie der Ebene leider ein Fehler eingeschlichen. Ich kann ihn leider nicht mehr korrigieren. Deswegen empfehle ich, sich bei diesem Punkt an die Text-Version zu halten. Ich bitte um Entschuldigung für die Umstände.)

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Der Herr der Ringe ist die Mutter aller High-Fantasy-Sagas. Mehr noch, damit hat Tolkien im Prinzip das High-Fantasy-Genre, wie wir es heute kennen, begründet.

Dabei ist Der Herr der Ringe Teil einer regelrechten Mythologie aus mehreren Werken. Das sind unter anderem der Roman Der Hobbit und die Legendensammlung Das Silmarillion. All die Geschichten dieser Mythologie werden unter dem Begriff „Legendarium“ zusammengefasst. Handlungsort all dieser „Legenden“ ist eine pseudo-mittelalterliche Fantasy-Welt, und die meisten Geschichten spielen auf dem Kontinent Mittelerde.

Worum geht es im Herrn der Ringe?

Vom Plot her geht es im Herrn der Ringe um die Rettung der Welt: Mittelerde wird vom dunklen Herrscher Sauron bedroht. Dieser kann nur besiegt werden, wenn der Eine Ring im Schicksalsberg vernichtet wird. Dazu werden der Halbling Frodo und mehrere Gefährten auf eine Quest geschickt.

Parallel zur Haupthandlung wird massives World-Building betrieben. Es gibt zahlreiche Rassen, Völker, Kulturen, Sprachen und Kreaturen. Allerdings ist diese Welt von einem klassischen Gut-Böse-Schema geprägt mit Sauron, seinen Orks und den bösen Menschen auf der einen Seite und den freien Völkern wie den Elben, den guten Menschen, den Hobbits und den Zwergen auf der anderen. Diese „guten“ Figuren haben oft aber auch Schwächen: Zum Beispiel lassen sie sich durchaus vom Einen Ring korrumpieren und machen dann weniger gute Dinge. Das ist mitunter ein Grund, warum die Gemeinschaft um Frodo schließlich auseinanderbricht und die einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft ihren Weg eigenständig fortsetzen. Sie alle erleben ihre eigenen Abenteuer und die Handlung findet somit parallel an mehreren Orten statt.

Besonderheiten des Herrn der Ringe

Es fällt schnell auf, dass Der Herr der Ringe als Fragment eines fiktiven Buches (des Roten Buches der Westmark) stilisiert ist: Die Figuren haben in der Vergangenheit Abenteuer bestanden und diese Abenteuer wurden später aufgeschrieben. Damit rutscht der Erzähler gewissermaßen in die Rolle des Herausgebers bzw. Übersetzers (ins Englische bzw. Deutsche).

Wie bereits angedeutet, hat der Roman viele Reflektorfiguren. Dazu zählt natürlich der Protagonist Frodo, aber auch seine Freunde Sam, Merry und Pippin, Aragorn, Gimli … Sie alle haben ihre Geschichten, die im Herrn der Ringe erzählt werden.

Besonders auffällig sind die vielen Binnenerzählungen im Roman. Aber auch viele für den Plot völlig irrelevante Abschweifungen wie Landschaftsbeschreibungen fallen ins Auge sowie Abenteuer, die für die späteren Ereignisse eigentlich keine Rolle spielen.

Der Herr der Ringe in Stanzels Typenkreis

Im Herrn der Ringe herrscht eine auktoriale Erzählsituation. Der Erzähler weiß beispielsweise Dinge, die die Figuren nicht wissen können, und gibt Hintergrundinformationen. Zwei Beispiele:

„Er fragte sich, wo Frodo wohl sei, ob er schon in Mordor oder tot sei; und er wusste nicht, daß Frodo von ferne denselben Mond betrachtete, der hinter Gondor unterging, ehe der Tag anbrach.“

5. Buch, 1. Kapitel: Minas Tirith.

„Weder er noch Frodo wußten etwas von den großen Feldern weit im Süden des ausgedehnten Reichs, die von Hörigen bestellt wurden, jenseits des qualmenden Bergs an den dunklen, traurigen Gewässern des Núrnen-Meers […]“

6. Buch, 2. Kapitel: Das Land des Schattens.

Neutralität und Subjektivität

Der Herr der Ringe wird zum großen Teil berichtend-neutral erzählt. So auch im ersten Kapitel:

„Als Herr Bilbo Beutlin von Beutelsend ankündigte, daß er demnächst zur Feier seines einundelfzigsten Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle, war des Geredes und der Aufregung in Hobbingen kein Ende.“

1. Buch, 1. Kapitel: Ein langerwartetes Fest.

Wir haben hier Allwissen und einen berichtend-neutralen Stil, aber es gibt auch Stellen wie diese hier:

„Hinauf und immer weiter hinauf stieg er. Es war dunkel bis auf eine Fackel dann und wann, die an einer Kehre flackerte oder neben irgendeiner Öffnung, die zu den oberen Stockwerken des Turms führte. Sam versuchte, die Stufen zu zählen, aber als er bei zweihundert angelangt war, kam er durcheinander. Er ging jetzt ganz leise; denn er glaubte Stimmen zu hören, die irgendwo oben sprachen. Offenbar ist doch mehr als eine Ratte am Leben geblieben.“

6. Buch, 1. Kapitel: Der Turm von Cirith Ungol.

Was an dieser Passage auffällt, sind zum Beispiel sehr ungefähre Angaben wie: „bis auf eine Fackel dann und wann“. Wir erfahren auch, dass Sam versucht die Stufen zu zählen. Diese Information ist für den Plot irrelevant, aber sie bietet einen Einblick in das Innere der Reflektorfigur. Wir erfahren außerdem, dass Sam glaubt Stimmen zu hören. Hier schraubt der Erzähler sein Wissen zurück, denn wir erfahren nicht, ob die Stimmen tatsächlich zu hören sind. Und schließlich blicken wir sogar direkt in Sams Gedankenwelt: Das Wort „offenbar“ bezeichnet eine subjektive Vermutung und „Ratten“ als Umschreibung für Orks ist auch sehr subjektiv eingefärbt.

Diese Passage ist ein Beispiel dafür, wie einzelne Figuren regelmäßig in den Vordergrund treten. Der Erzähler rutscht immer wieder in den Bereich des personalen Erzählers. Ja, überwiegend haben wir einen Erzähler, der „Ich“ sagt und sich als Herausgeber bzw. Übersetzer einer Legende ausgibt, aber der Erzähler ist auch dynamisch und wird bei Bedarf personal.

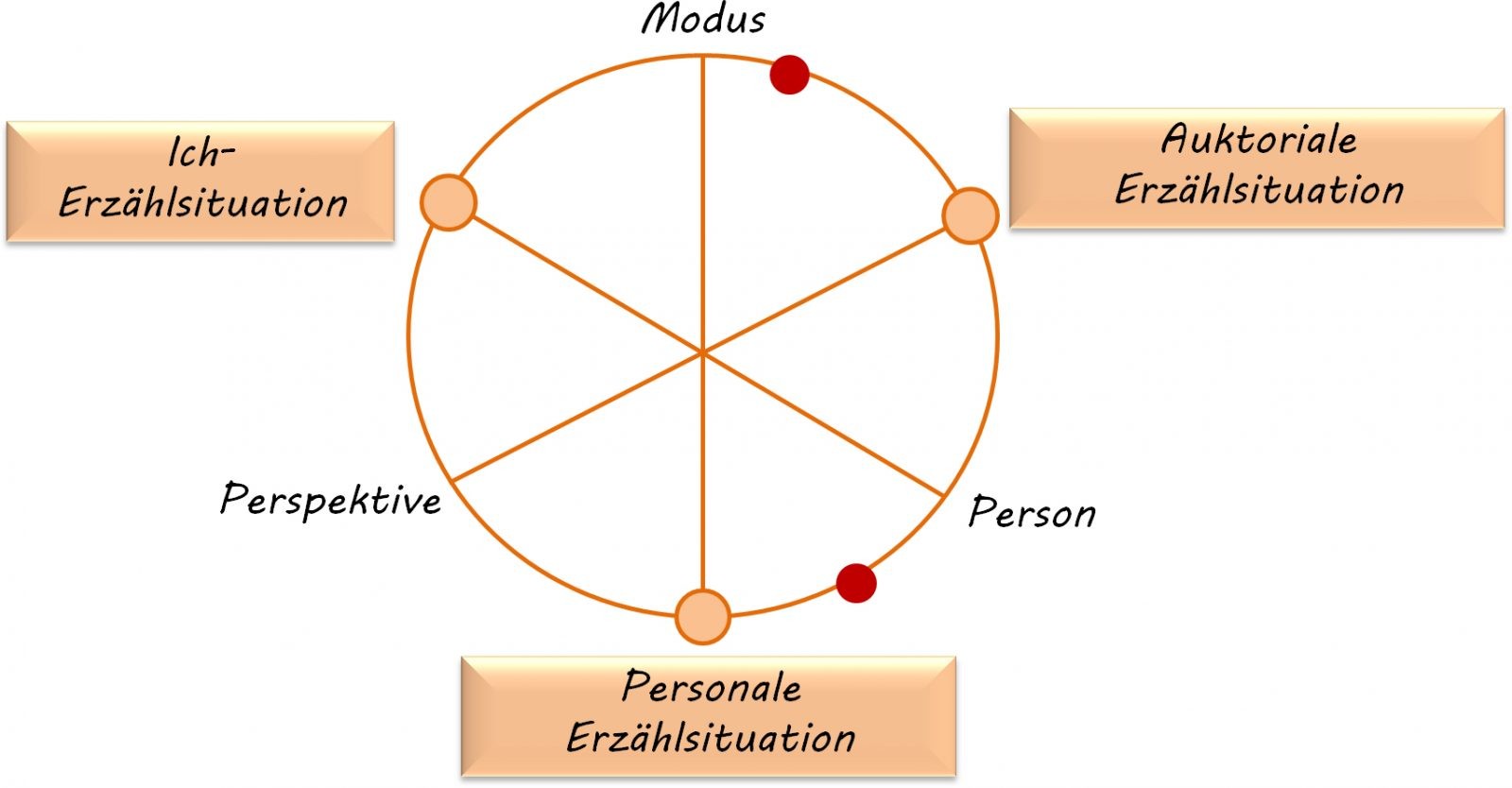

Der Typenkreis

Wenn man diese Beobachtungen nun in den Typenkreis einträgt, ergibt sich folgendes Bild:

- Wir haben einerseits das auktoriale Herausgeber-Ich,

- andererseits haben wir die gelegentliche Tendenz zum personalen Erzähler.

Mit anderen Worten:

- Auf der Achse des Modus steht der Erzähler im Vordergrund, aber bei Bedarf schwingt der Fokus über zur Reflektorfigur.

- Auf der Achse der Person haben wir eher eine Nichtidentität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren.

- Auf der Achse der Perspektive haben wir eine Tendenz zur Außenperspektive.

Analyse des Herrn der Ringe nach Genette

In Bezug auf die Stimme lässt sich feststellen:

- Wir haben eine spätere Narration, d.h. eine Erzählung in der Vergangenheitsform.

- Wir haben wechselnde Ebenen:

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Exposition sehr stark durch metadiegetische Passagen bzw. Binnenerzählungen.

Ein Beispiel dafür ist das Kapitel „Der Rat von Elrond“, ein regelrechtes Biotop von Binnenerzählungen. Ein Beispiel daraus:

„Es ist jetzt viele Jahre her“, sagte Glóin, „daß ein Schatten der Unruhe auf unser Volk fiel. Woher er kam, haben wir zuerst nicht erkannt. […]“

Buch, 2. Kapitel: Der Rat von Elrond.

Und der letzte Punkt zur Stimme:

- Der Erzähler ist heterodiegetisch. Er lebt zwar in derselben Welt wie die Figuren, aber zu einem späteren Zeitpunkt.

In Bezug auf den Modus stellt man fest, dass die Erzählung eine variable Fokalisierung aufweist. Sie beginnt mit einer berichtend-neutralen Nullfokalisierung, wechselt aber später immer mehr und immer öfter in die interne Fokalisierung, zum Beispiel dann, wenn Spannung erzeugt werden soll. Eine Distanz zur Figur wird aber immer noch gewahrt: Der Herausgeber-Erzähler bleibt nach wie vor sehr präsent.

„Aber jetzt merkte er, daß seine Knie zitterten, und er wagte nicht, nah genug zu dem Zauberer hinzugehen, um das Bündel zu erreichen.

[…]

Pippin hatte die Knie angezogen und hielt den Ball zwischen ihnen. Er beugte sich tief darüber und sah aus wie ein naschhaftes Kind, das sich in einem Winkel fern von den anderen über eine Schüssel mit Essen hermacht.“

Buch, 11. Kapitel: Der Palantír.

Ja, wir haben hier die subjektive Wahrnehmung von Pippin und wir bekommen einen Einblick in sein Innenleben, aber gleichzeitig sehen wir ihn auch von außen. Damit ist und bleibt der Erzähler eher nullfokalisiert trotz einiger Abschweifungen in die interne Fokalisierung.

Starke Präsenz des Erzählers

Noch mehr zeigt sich die Präsenz des Erzählers, wenn er ausdrücklich Passagen aus der Erzählung weglässt, zum Beispiel hier:

„Dann spürte er in all den Jahren, die folgten, dem Ring nach, aber da diese Geschichte anderswo erzählt ist und Elrond sie selbst in seinen Geschichtsbüchern aufgezeichnet hatte, soll sie hier nicht wiederholt werden.“

Buch, 2. Kapitel: Der Rat von Elrond.

Besonders auffällig wird der Herausgeber-Erzähler aber in der Einführung. Denn hier gibt es diesen Satz:

„Selbst in den alten Zeiten empfanden sie in der Regel Scheu vor dem „Großen Volk“, wie sie uns nennen, und heute meiden sie uns voll Schrecken und sind nur noch schwer zu finden.“

Einführung: Über Hobbits.

Hier beschreibt der Erzähler die Rasse der Hobbits und ist dabei gewissermaßen ein Ich-Erzähler bzw. ein homodiegetischer Erzähler. Er zählt sich und den Leser offenbar zur Rasse der Menschen. Der Erzähler ist technisch gesehen natürlich Teil der erzählten Welt, aber er erschafft die Illusion, er und der Leser würden sich in derselben Welt befinden. Damit arbeitet der Roman mit einer Metalepse, also der Vermischung der narrativen Ebenen.

Tatsächlich ist Tolkiens fiktive Welt als Mythologie für unsere Welt konzipiert. Das heißt: Wir leben in derselben Welt, in der die Ereignisse im Herrn der Ringe stattfinden – nur, dass wir uns in der Zukunft befinden. Damit wird das Legendarium Teil unserer Welt und wir Leser werden Teil des Legendariums.

Die Wirkung des Erzählers im Herrn der Ringe

Der Effekt, den Tolkien mit seiner Erzählweise erreicht, ist, dass der Plot klar und linear verläuft. Durch die auktorialen Abschweifungen und die vielen Binnenerzählungen wird massives World-Building betrieben. Spannung wird erzeugt, indem der Leser gelegentlich in den Hintergrund tritt. Dadurch, dass der Erzähler sich als Herausgeber ausgibt, entsteht das Gefühl, in eine echte Legende aus der realen Welt einzutauchen. Durch die vielen Perspektiven und die parallelen Handlungsstränge ergibt sich ein großes Epos.

Damit ist die Erzählperspektive in Der Herr der Ringe klar auf World-Building und Mythopoesie ausgerichtet und erzeugt die Illusion einer richtigen Legende bzw. einer echten Mythologie. Durch die Dynamik der Erzählperspektive und den Fokus auf bestimmten Reflektorfiguren entsteht aber auch die Illusion, am Geschehen teilzuhaben. Diese Verschmelzung zweier Illusionen mag mitverantwortlich sein für den massiven Erfolg des Romans.

Hallo Schreibtechnikerin!

Ich glaube, dass Ihre praktische Anwendung der Theorien von Stanzel und Genette sehr erhellend ist, und zwar sowohl für erzähltheoretische Anfänger in Schule und Uni als auch für kreativ Schreibende. Sie zeigen auch, dass sich Stanzels und Genettes Ansätze sehr gut ergänzen (dieses Jahr ist Stanzel übrigens 100 Jahre alt geworden). Ein oder zwei „Verbesserungsborschläge“ hätte ich schon. Ein auktorialer Erzähler ist eher nicht Teil der erzählten Welt – sonst müsste er in dieser Welt vorkommen, ein “erlebendes Ich” haben oder gehabt haben, was nicht der Fall ist. Umgekehrt: Gerade weil er nicht Teil der erzählten Welt ist, „über“ dieser Welt steht, kann er seinen riesigen Informationsvorsprung geltend machen. Ein auktorialer Erzähler verwandelt sich auch nie in einen „personalen Erzähler” – diesen Begriff gibt es bei Stanzel gar nicht, da bin ich mir sicher. Es bleibt der auktoriale Erzähler, dieser „tritt gelegentlich “zurück” und „delegiert“ die Fokalisierung an eine Reflektorfigur. (Auch homodiegetische Erzähler können das (hier unwesentlich, aber generell nicht).) Zu überlegen ist auch, ob der Begriff Nullfokalisierung wirklich treffend ist. Eine auktoriale Vogelperspektive beispielsweise ist alles andere als keine Perspektive (für Genette ist zero focalization synonym mit non-focalization). Ich glaube wirklich, dass die Berücksichtigung solcher terminologischen Unstimmigkeiten einige Unklarheiten und Rückfragen ausräumen könnten. Aber zugegeben: so, dass alle neueren Narratologen in diesen Punkten heute einer Meinung wären, ist es nun auch wieder nicht.

Moin und danke für die Verbesserungsvorschläge! Was die Terminologie betrifft, so sind saloppe Umschreibungen durchaus beabsichtigt, weil ich die von Natur aus sperrigen theoretischen Modelle in eine für den Otto Normalverbraucher verständliche Sprache zu übersetzen versuche und die deutlich präzisere Fachterminologie („der Erzähler tritt zurück“, „delegiert“ etc.) zurückzuschrauben und etwas bildlicher zu umschreiben versuche. Denn die etwas abstrakte Terminologie ist einer der vielen Gründe, warum theoretische Modelle oft so schwer zu verstehen sind, und „zurücktreten“ und „delegieren“ können auch falsch verstanden werden, nämlich als Erzählerwechsel (ich sehe einfach zu oft, wie Reflektorfiguren als Erzähler betitelt werden). Ich nehme es aber absolut niemandem übel, wenn er sich angesichts von meinen Erklärungen die Hände überm Kopf zusammenschlägt. Von Leuten, die sich ernsthaft mit Erzähltheorie befassen, erwarte ich das sogar.

Was den auktorialen Erzähler betrifft, so stimme ich absolut zu, dass er nicht Teil der erzählten Welt ist, sondern der dargestellten. Allerdings darf ich immer wieder feststellen, dass die Erzähler von fiktionalen Werken ein sehr vielfältiges Volk sind. Gerade der Erzähler im Herrn der Ringe ist ein Paradebeispiel dafür: Er wäre ein geradezu idealtypischer auktorialer Erzähler – wenn er nur nicht so tun würde, als würde er in derselben Welt leben wie die Hobbits, nur viele Jahre später. Und damit reißt er die Grenze zwischen der erzählten und dargestellten Welt gewissermaßen ein, weil er ja so tut, als wäre die dargestellte Welt die Fortsetzung der erzählten. Eigentlich ein recht klassischer Herausgeber-Erzähler also, nur dass die Schriften, die er herausgibt, nicht einmal den leisesten Versuch darstellen, so zu tun, als würden sie in die Realität passen (im Gegensatz zu den Herausgeber-Erzählern der früheren Jahrhunderte, die ihre Erzählung ja möglichst realistisch machen sollten). Aber ja, ich habe das in diesem Artikel/Video sehr stark vereinfacht, in diesem Punkt sicherlich zu stark.

Der Begriff der Nullfokalisierung wird ja schon so lange diskutiert und kritisiert, wie es ihn gibt. Nicht zuletzt ja auch, weil man nicht erzählen kann, ohne Schwerpunkte zu setzen. Deswegen ist ja auch der „neutrale Erzähler“ aus Stanzels Modell rausgeflogen. Der Begriff „Nullfokalisierung“ zum Beschreiben der Erzählperspektive erscheint bei dieser Betrachtungsweise somit als ein Widerspruch in sich. Aber wenn Genette die Nullfokalisierung beschreibt als: „Der Erzähler weiß mehr als die Figur“, dann kann ich das so akzeptieren und betrachte „Nullfokalisierung“ einfach als einen gewissermaßen willkürlichen Namen.

Die Bezeichnung ist nicht willkürlich – wenn ich das richtig verstanden habe: Genettes Terminologie hinsichtlich des narrativen Fokus geht davon aus, dass eine Perspektive eigentlich immer eine Einschränkung der Wahrnehmung ist. Nullfokalisierung bedeutet also: keine Einschränkung, der Erzähler kann überall hinschauen, weiß mehr als irgendeine seiner Figuren, weiß alles ..

Natürlich hat Genette den Begriff Nullfokalisierung keineswegs willkürlich gewählt. Aber manchen stößt der Begriff eben sauer auf, weil sie ihn als ungelungen oder widersprüchlich empfinden. Aber solange klar ist, was Genette damit meint, nämlich: „Der Erzähler weiß mehr als die Figur“, ist die Wahl der Terminologie eigentlich egal. Man könnte die Nullfokalisierung auch in „Keksfokalisierung“ umbenennen. Solange jeder weiß, was gemeint ist, sollten wir keine Haarspalterei um die eizelnen Begriffe herum betreiben. Darum ging es mir.