Die Figuren in einer Geschichte sind idealerweise wie Puzzleteile: Sie sind aufeinander angepasst, ergänzen sich gegenseitig und nur zusammen ergeben sie ein vollständiges Bild. Doch wie erreicht man das? Das besprechen wir in diesem Artikel.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Letztes Jahr haben wir im Artikel über die Motivation von Figuren vor allem über Hauptfiguren gesprochen. Doch was ist mit Nebenfiguren? Und vor allem:

Wie schafft man es, dass all diese Figuren und ihre Motivationen zueinander passen und ein einziges, rundes Ganzes ergeben?

Heute schauen wir uns an, was John Truby, der bereits die Grundlage für den Artikel zum Thema Motivation geliefert hat, über das character web sagt. Wie bereits beim Thema Motivation, möchte ich Trubys Terminologie jedoch eindeutschen und statt vom character web vom Figurengeflecht sprechen.

Stürzen wir uns also ins Gefecht!

Wiederholung: Motivation des Protagonisten

Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass der Protagonist ein Ziel, eine moralische und/oder psychologische Schwäche sowie ein moralisches und/oder psychologisches Bedürfnis braucht. Das sind wohlgemerkt von mir eingedeutschte und leicht abgeänderte Begriffe. Truby selbst spricht von desire, moral bzw. psychological weakness und moral bzw. psychological need. Ein anderer häufiger Begriff für Ziel bzw. desire ist want.

Hier nochmal eine schnelle Definition dieser Begriffe:

- Ziel (desire/want):

Das, was die Figur erreichen möchte und was im Falle des Protagonisten auch den Plot vorantreibt. Wichtig ist zumindest beim Protagonisten, dass er aktiv handelt, um dieses Ziel zu erreichen, denn passive Protagonisten, die nur begehren, aber nichts tun, sind meistens langweilig. - Schwäche (weakness):

Das, was die Figur vom Erreichen ihres Ziels abhält. Dabei hat eine psychologische Schwäche nur auf die Figur selbst Auswirkungen. Eine moralische Schwäche zieht auch andere Figuren in Mitleidenschaft. - Bedürfnis (need):

Das, was die Figur wirklich Es kommt in der Regel erst im Verlauf der Geschichte zum Vorschein. Das Erkennen und Erfüllen des tiefen, inneren Bedürfnisses führt zur Katharsis. Ein psychologisches Bedürfnis ist dabei die Art und Weise, wie die Figur sich verändern muss um ihrer selbst Willen. Vom Erfüllen eines moralischen Bedürfnisses profitieren auch andere Figuren.

So viel zur Auffrischung. Eine ausführlichere Erklärung findet sich im Artikel [Video] über Motivation. An dieser Stelle hingegen gehen wir endlich über zum Figurengeflecht.

Der Protagonist vs. der Rest

Eine gute Figuren-Konstellation ist in erster Linie ein Netz von Figuren, die sich durch ihre Ziele, Werte, Schwächen, Bedürfnisse und ihre Rolle innerhalb der Geschichte und innerhalb der fiktiven Welt gegenseitig ergänzen und herausfordern. Das funktioniert zu einem großen Teil durch Vergleiche, denn durch die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Figuren wird ihre jeweilige Individualität hervorgehoben.

Besonders wichtig ist dabei das zentrale Thema der Geschichte:

Das ist vor allem auch das zentrale Thema der individuellen Entwicklung des Protagonisten und sollte daher mit seinem Ziel, seiner Schwäche und seinem Bedürfnis eng verknüpft sein.

In einem gut herausgearbeiteten Figurengeflecht findet sich dieses Thema auch in den Nebenfiguren:

Je nach dem, wie wichtig sie für die Geschichte sind und wie detailliert sie demnach konzipiert sind, tragen auch ihre Ziele, Schwächen und Bedürfnisse zur Auseinandersetzung mit dem zentralen Thema bei. Daraus ergeben sich alternative, oft konfliktgeladene Blickwinkel, alternative Szenarios und eine Beleuchtung des zentralen Themas aus unterschiedlichen Perspektiven.

Das Endergebnis sollte eine gründliche und abgerundete Auseinandersetzung mit dem zentralen Thema sein.

Ein positives Beispiel ist Avatar – Der Herr der Elemente:

Das zentrale Thema ist das Erwachsenwerden und die damit verbundene Frage: Wer bin ich?

- Der Protagonist Aang erfährt im zarten Alter von 12 Jahren, dass er der Avatar ist und die Welt retten muss. Er ist aber lediglich nur ein verspieltes Kind und muss diese Rolle als Avatar und Weltretter erst akzeptieren. Dann muss er die Magie zum Beherrschen unterschiedlicher Elemente lernen und sich dabei immer wieder seinen Schwächen stellen und erwachsener werden. Schließlich steht er vor der Wahl, ob er den Antagonisten, der die Welt bedroht, töten oder seinen pazifistischen Idealen treu bleiben soll. Sein zentrales Thema ist also der Konflikt zwischen seiner sich stetig wandelnden Persönlichkeit und seiner Verantwortung als Avatar.

- Auch seine Gefährtin Katara schwankt innerlich: Auf der einen Seite ist sie das liebe und fürsorgliche Mädchen, das innerhalb der Heldentruppe eine Art Mutterrolle erfüllt. Aber auf der anderen Seite hat sie Schwierigkeiten zu verzeihen und greift manchmal selbst dann an, wenn ihr Gegenüber Reue zeigt.

- Ihr Bruder Sokka ist in der Heldengruppe der Einzige, der keine magischen Fähigkeiten besitzt. Daher hat er es mit Minderwertigkeitskomplexen, Führungsambitionen und Machogehabe zu tun und scheitert. Gleichzeitig ist er der Witzbold der Gruppe und entpuppt sich im Verlauf der Geschichte als genialer Stratege. Erst als er seine wahren Talente erkennt, entwickelt er sich zu dem Anführer, der er sein will.

- Toph steht zwischen ihrer noblen Herkunft und ihrer burschikosen Natur, ihrer scheinbaren Hilflosigkeit (weil sie nun mal ein blindes kleines Mädchen ist) und ihrer beeindruckenden magischen Fähigkeiten, die sie zu einer erfolgreichen Ringkämpferin und zum „Tank“ der Heldengruppe machen. Außerdem geraten ihr Drang nach Unabhängigkeit und die Überbetonung ihrer Selbstständigkeit in Konflikt mit Kataras Mütterlichkeit, obwohl sie die Fürsorge ihrer Freunde durchaus genießt und ihre richtige Mutter vermisst.

- Zuko schließlich ist der Sohn und Erbe des Antagonisten, der die Welt zerstören will, und schwankt zwischen den Idealen seines Vaters sowie der Sehnsucht nach dessen Anerkennung und seinem eigenen guten Herzen.

Alle diese Figuren tragen einen Konflikt der Identitätsfindung in sich. Sie müssen in ihre Rollen hineinwachsen, ihr wahres Selbst erkennen und eine erwachsenere Identität formen. Dabei ergeben sich zwischen ihnen immer wieder Konflikte, manchmal stärkere und manchmal schwächere.

Funktionen der Figuren

Nun reicht es aber nicht, einfach willkürlich eine Handvoll Figuren rund um das zentrale Thema zu erschaffen, sondern jede Figur sollte innerhalb der Geschichte auch eine bestimmte Funktion erfüllen. Das bedeutet vor allem:

Jede Figur und jedes Detail von ihr sollte irgendwie zur Rolle und Entwicklung des Protagonisten beitragen.

Wenn das nicht der Fall ist, dann:

Kill your darlings! - Egal, wie sehr Du an der Figur oder einem Detail hängst: Wenn es nicht dem Zweck der Geschichte dient, solltest Du es streichen.

Eine Figur hat nun mal keine Daseinsberechtigung, wenn sie das zentrale Thema nicht um einen neuen Aspekt bereichert. Und sie hat erst recht keine Daseinsberechtigung, wenn sie nur eine von mehreren ähnlichen Figuren ist. Im letzteren Fall kann es sich daher oft lohnen, diese Figuren, wenn sie denn unbedingt nötig sind, zu einer Figur zusammenzufassen.

Wenn Du beim Erschaffen einer Figur stets auf ihre Funktion innerhalb der Geschichte achtest, verringerst Du auch die Gefahr, sie versehentlich wichtiger zu machen als den Protagonisten. Oft sind Nebenfiguren zwar durchaus interessanter als der Protagonist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Doch wenn sie eine wichtigere Rolle spielen und den eigentlichen Dreh- und Angelpunkt der Geschichte bilden, läuft etwas falsch.

So viel zum Einstieg. Schauen wir uns nun an, welche Funktionen eine Figur erfüllen kann. Beachte dabei, dass in einer Geschichte – abgesehen vom Helden und Opponenten – nicht jede dieser Funktionen ausgefüllt werden muss. Aber jede Figur, deren Rolle über die eines Statisten hinausgeht, sollte eine dieser Funktionen haben:

Held (Protagonist)

Die Figur des Helden bzw. Protagonisten ist direkt an den zentralen Konflikt gekoppelt. Er treibt mit seinem Ziel die Handlung voran, wird aber durch seine Schwäche am Erreichen dieses Ziels gehindert. Alle anderen Figuren der Geschichte fungieren als Opponenten oder Verbündete des Helden. Oder als beides: Denn viele Wendungen in einer Geschichte hängen oft mit einer veränderten Beziehung anderer Figuren zum Helden zusammen.

Grundsätzlich sind in einer Geschichte natürlich auch mehrere Helden möglich. Das ist jedoch eine Herausforderung für besonders fortgeschrittene Autoren wie George R. R. Martin mit seinem Lied von Eis und Feuer, weil jeder der vielen Helden eine feine Herausarbeitung braucht.

Opponent

Der Opponent will oft dasselbe wie der Held. Auf jeden Fall aber steht er dem Helden beim Erreichen seines Ziels im Weg und greift dessen Schwäche an. Damit ist der Opponent direkt an den tiefsten Konflikt des Helden gekoppelt und ihre Beziehung ist die wichtigste der ganzen Geschichte.

Der Opponent ist also genau auf den Helden abgestimmt:

Der brillante Musterschüler Light, der Protagonist von Death Note, benutzt ein magisches Notizbuch, um Verbrecher zu töten und der Welt seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit aufzuzwingen. Und weil er dazu eine geheime Magie benutzt, wirkt er unantastbar. – Zumindest, bis ihm der geniale Detektiv L auf die Schliche kommt und die Geschichte sich zu einem Duell zweier Genies und zweier Vorstellungen von Gerechtigkeit entwickelt. Dabei spielt Lights Selbstüberschätzung L immer wieder in die Karten.

Natürlich gibt es oft aber nicht nur einen, sondern mehrere abgestufte Opponenten:

Harry Potters wichtigster Opponent mag Lord Voldemort sein, aber in Figuren wie Dolores Umbridge finden sich auch weitere, kleinere Opponenten.

Außerdem sind Opponenten auch nicht immer Feinde des Helden, sondern können auch geliebte Personen sein.

Gerade in Liebesgeschichten ist der Opponent des Helden oft tatsächlich der Love Interest, wie zum Beispiel Fitzwilliam Darcy für Elizabeth Bennett in Stolz und Vorurteil.

Ein weiteres Beispiel ist Goofy – Der Film: Hier ist Goofy der Opponent seines Sohnes Max, weil er Max’ Date mit seinem Schwarm verhindert und Max’ größte Angst verkörpert, so zu werden wie sein Vater. Gleichzeitig sind die beiden jedoch immer noch Vater und Sohn und lieben sich.

Verbündeter

Der Verbündete ist – wie der Name schon andeutet – der Helfer des Helden. Er steht ihm also zur Seite und ist zugleich oft auch dessen Gesprächspartner, damit der Held durch Dialoge seine Gedanken und Gefühle ausdrücken kann. Oft hat der Verbündete dasselbe Ziel wie der Held, manchmal aber auch sein eigenes.

Typische Verbündete sind Frodos Gefährten im Herrn der Ringe.

Falscher Verbündeter / geheimer Opponent

Ein gutes Mittel für Plot-Twists sind Figuren, die zunächst wie Verbündete wirken, sich später aber als Opponenten entpuppen. Oft sind solche Figuren komplex und faszinierend, weil sie ein spannendes Dilemma mit sich bringen. Und obwohl solche Figuren gegen den Helden arbeiten, verhelfen sie ihm oft – aber nicht immer – trotzdem zum Sieg.

Ein Beispiel dafür ist Wurmschwanz aus der Harry Potter-Reihe. Ursprünglich die Ratte von Harrys Freund Ron, entpuppt er sich als Anhänger von Voldemort. Als er jedoch später versucht Harry zu töten, zögert er und büßt dafür mit seinem eigenen Leben. Harry überlebt und besiegt Voldemort.

Falscher Opponent / geheimer Verbündeter

Ein scheinbarer Opponent, der sich später als Verbündeter herausstellt, ist dagegen ein seltenerer Fall, weil er die Handlung für den Helden tendenziell nicht noch dramatischer macht.

Dennoch gibt es auch hier interessante Beispiele wie den Serienmörder und Kannibalen Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer, der der Protagonistin letztendlich hilft, den Fall um den Serienmörder Buffalo Bill zu lösen.

Subplot-Figur

Die letzte Funktion, die eine Figur erfüllen kann, ist die Rolle als Subplot-Figur. Sie ist in der Regel eine Kontrastfigur zum Helden, jemand mit demselben Problem, allerdings etwas anderer Herangehensweise und anderem Ergebnis. Dadurch betont die Subplot-Figur die Eigenschaften und die Konflikte des Helden. In der Regel ist sie aber kein Verbündeter.

Ein gelungenes Beispiel für eine Subplot-Figur ist Jet in Avatar – Der Herr der Elemente. Bemerkenswert ist dabei, dass er praktisch zu allen Mitgliedern der Heldengruppe einen Kontrast bildet: Er bekämpft auf seine Weise das Böse, ist der allseits respektierte Anführer seiner eigenen Gruppe und ein fähiger Krieger. Dabei kann er seinen Hass und seine Rachsucht jedoch nicht ablegen, ist gefangen in seinem strengen Schwarz-Weiß-Denken und nimmt in seinem Kampf gegen das, was er für das Böse hält, notfalls auch den Tod Unschuldiger in Kauf. Diese Unfähigkeit, sich zu verändern und ein besseres Ich zu entwickeln, wird ihm schließlich zum Verhängnis.

Archetyp der Figur

Abgesehen von der Funktion empfiehlt Truby auch den Gebrauch von Archetypen. Die Archetypen, die er in seinem Modell vorstellt, sind:

- Prinz, König/Vater, Königin/Mutter, weiser alter Mann/weise alte Frau/Mentor/Lehrer, Krieger, Magier/Schamane, Gauner, Künstler/Clown, Liebhaber, Rebell

Diese Archetypen sind natürlich geschlechtsneutral und auch nicht zwangsläufig wörtlich zu verstehen. So kann ein „Prinz“ zum Beispiel auch eine „Prinzessin“ sein und muss nicht unbedingt eine königliche Ahnenreihe haben. Wichtig ist bei Archetypen einfach, dass sie bestimmte Muster verkörpern, bestimmte Stärken und Schwächen, die der Zuschauer schnell identifizieren und zuordnen kann. So kann die Charakterisierung der Figuren deutlich abgekürzt werden.

Wichtig ist dabei auch, dass nicht jede Figur einem Archetyp entsprechen muss. – Nur, wenn es sich wirklich anbietet. Und damit aus den Archetypen keine Stereotype werden, empfiehlt Truby individuelle Details. So sind beispielsweise Morpheus aus Matrix und Dumbledore aus Harry Potter beides Mentoren, aber die sind grundverschieden. Hilfreich ist dabei auch, mehrere Archetypen miteinander zu verknüpfen. Beispielsweise sind in Morpheus auch ein Vater, ein Magier und ein Rebell erkennbar.

Es versteht sich von selbst, dass die gewählten Archetypen und ihre individuellen Details eng mit dem zentralen Thema verknüpft sein und eine eigene Herangehensweise an das Problem haben sollten. Auch muss man, wie ich finde, nicht unbedingt an Trubys Archetypen-System festhalten, sondern kann an Archetypen und deren Variationen alles verwenden, was man in anderen Geschichten so beobachtet.

Figuren-Konstellationen und Konflikte

Wie gesagt, Nebenfiguren, die eine nennenswerte Rolle spielen, sollten passend zum Protagonisten erschaffen werden. Wie detailliert ihr Ziel, ihre Schwäche und ihr Bedürfnis herausgearbeitet werden sollen, hängt jedoch von ihrer Wichtigkeit ab. Während ein guter Opponent um eine detaillierte Herausarbeitung nicht herumkommen sollte, braucht der Busfahrer, der den Protagonisten nur zur und von der Schule karrt, kein nennenswerteres Ziel als die Businsassen sicher von A nach B zu bringen.

Aber zurück zu den wichtigeren Figuren: Zusätzlich zu Ziel, Schwäche und Bedürfnis empfiehlt Truby, auch die Werte und den sozialen bzw. gesellschaftlichen Status einer Figur auszuformulieren. Allerdings kommt man um Überlegungen darüber wohl kaum herum, wenn man Ziel, Schwäche und Bedürfnis definiert. Nichtsdestotrotz tragen Werte und Status ebenfalls dazu bei, die Figuren klarer voneinander abzugrenzen.

Und das wiederum hebt das Konfliktpotential unter ihnen stärker hervor. Unterschiedliche Ziele, Schwächen und Bedürfnisse sind ja schön und gut, aber ich würde sagen, es sind vor allem unterschiedliche Werte und Machtverhältnisse, durch die Konflikte wirklich sichtbar werden.

Sehen wir uns zum Beispiel noch einmal Goofy – Der Film an:

Max will das Herz seiner Mitschülerin Roxanne erobern (Ziel). Seine Schwäche ist seine Angst, so zu werden wie sein Vater, und die daraus resultierende Unsicherheit und stellenweise Ablehnung seines Vaters. Sein inneres Bedürfnis ist Ehrlichkeit (denn in seiner Unsicherheit hat er viele Lügen zusammengesponnen) sowie seinen Vater und den Goofy in sich zu akzeptieren.

Goofy selbst macht sich einfach nur Sorgen um seinen Sohn und will seine Beziehung zu ihm stärken (Ziel). Seine Schwäche ist das Klammern an seinem Sohn und die ständigen Einmischungen in dessen Leben. Sein inneres Bedürfnis ist, seinen Sohn als eigenständiges Wesen zu respektieren und ihm zu vertrauen.

Max und Goofy haben also unterschiedliche Werte: Bei Max dreht sich alles um sein Privatleben, Goofy legt äußerst starken Wert auf Familie. – Konflikt! Und auch ihr unterschiedlicher Status ist wichtig: Als Vater hat Goofy das Sagen, Max muss sich zähneknirschend beugen, lügen, rebellieren. – Konflikt, Konflikt, Konflikt!

Wie bereits gesagt, Opposition und Konflikt bedeuten nicht zwangsläufig Feindschaft. Held und Opponent sind schließlich nur Funktionen innerhalb einer Geschichte. In ihrem Leben insgesamt sind Max und Goofy eine liebende Familie. Und das kommt passenderweise durch den Subplot eines befreundeten Vater-Sohn-Paares zum Vorschein:

Karlo und sein Sohn KJ bilden nämlich einen starken Kontrast zur konfliktreichen, aber dennoch liebevollen Beziehung zwischen Goofy und Max: Der Vater Karlo ist ein selbstherrlicher Diktator und KJ ist ein durchdressierter Untertan. Karlo ist zudem auch ein weiterer Opponent für Goofy und Max, weil seine ehrlich gemeinten, aber dennoch zweifelhaften Erziehungsratschläge die Konflikte zwischen den beiden Goofs anheizen.

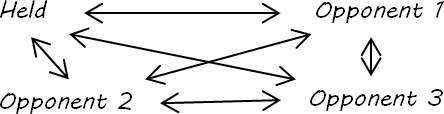

Das illustriert auch einen weiteren Ratschlag Trubys, nämlich ein ganzes Netz von Oppositionen zu erschaffen:

Alle Opponenten greifen dabei die Schwäche des Helden jeweils auf ihre eigene Weise an und sind dabei idealerweise auch selbst in Opposition zueinander. Der einfachste Fall wäre hier ein Szenario wie ein Wettkampf, bei dem die Opponenten buchstäblich gegeneinander antreten. Möglich sind aber auch weniger offensichtliche Oppositionen wie im Goofy-Film, wo alle vier erwähnten Figuren ja im Grunde befreundet sind.

Im Prinzip kommt es bei Konflikten aber vor allem auf das Thema an. Wenn das Thema eine Eltern-Kind-Beziehung ist, dann ist ein solch einfacher, typischer Konflikt wie zwischen Goofy und Max sehr wirkungsvoll. Wenn es aber um die Rettung der Welt ginge, würde dieser Konflikt aber nur als kleiner Nebenaspekt etwas taugen. Für eine wirklich wichtige Opposition müsste es dann schon ein Vater-Sohn-Konflikt sein wie zwischen Zuko und seinem Vater in Avatar: Goofy müsste der böse Overlord sein, der seinen Sohn systematisch misshandelt hat, und der Sohn müsste sich auf die Seite des Widerstandes schlagen.

Ausblick: Heldengruppen/Teams

So viel zu Trubys Ansicht zum Thema, gewürzt mit ein wenig eigenem „Senf“. In der KreativCrew ist zwischen den Zeilen jedoch mehrmals das Interesse an Gruppen von Figuren angeklungen. An Figuren, die miteinander zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Denn auch hier ist es wichtig, die Figuren aufeinander anzupassen, und es gibt auch hier Konstellationen, die sich bewährt haben. Ich bin daher mal so dreist und plane dieses Thema für das zweite Halbjahr 2020 ein.