Wenn man über Erzählertypen redet, taucht unter anderem der Begriff „neutraler Erzähler“ auf. Dabei gilt die Vorstellung von einem neutralen Erzähler in der heutigen Literaturwissenschaft aus gutem Grund als Unsinn. Denn eigentlich ist jeder Erzähler potentiell unzuverlässig. – Warum? Das erfährst Du in diesem Artikel: Denn hier geht es um die Irrtümer hinter dem neutralen Erzähler und die Logik hinter dem unzuverlässigen Erzähler.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Meine Schulzeit ist nun viele Jahre her und heute weiß ich, dass mir dort viel Unsinn beigebracht wurde. Das gilt natürlich auch für den Deutschunterricht: Denn da tauchte immer wieder der Begriff „neutraler Erzähler“ auf. Nach meinem literaturwissenschaftlichen Studium weiß ich aber: Ein Erzähler ist nie, nie, NIE! neutral.

Denn jeder Erzähler ist potentiell unzuverlässig!

Warum ein Erzähler nie neutral ist

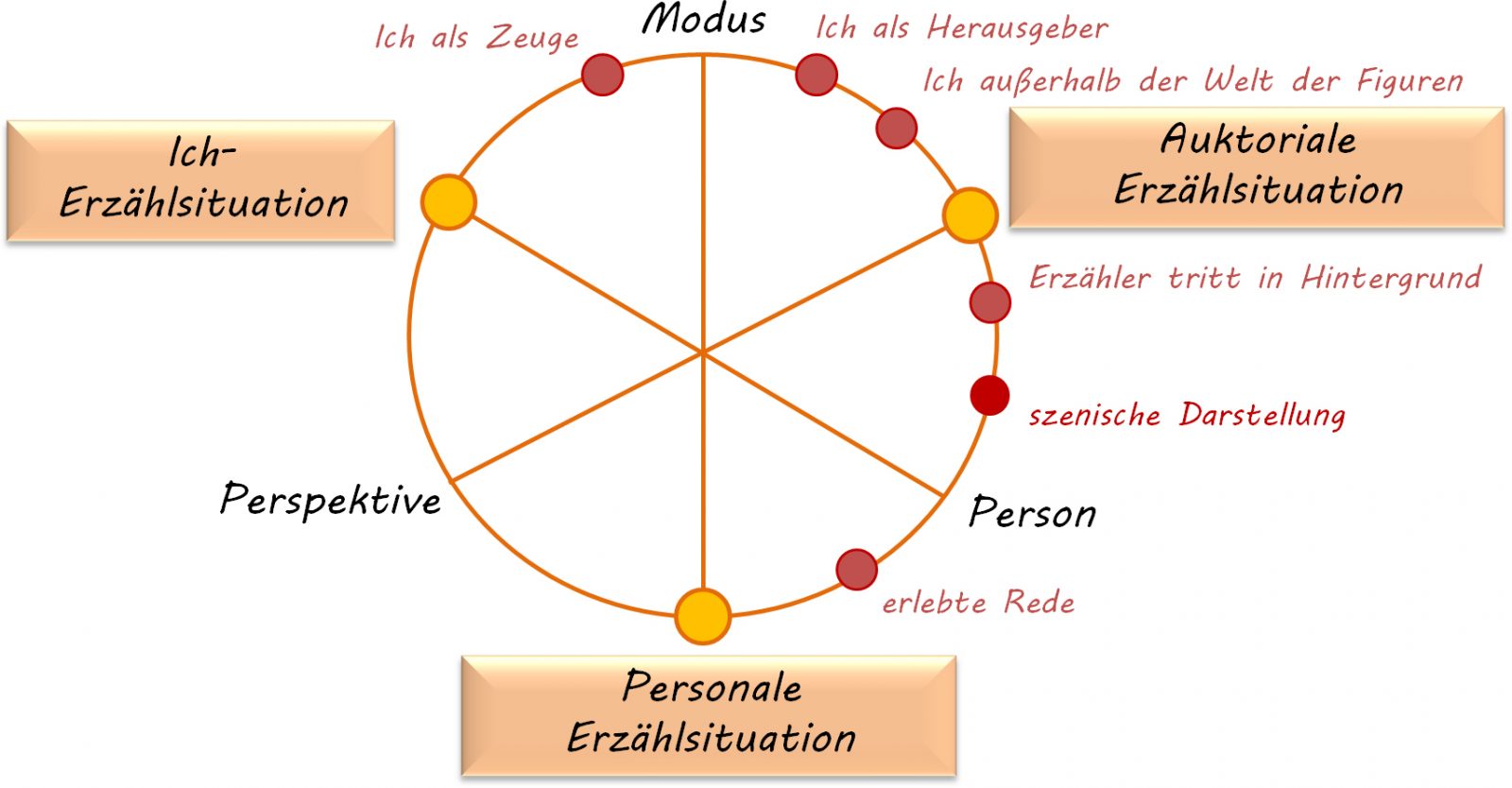

1979 erschien die erste Ausgabe von Theorie des Erzählens von Franz Karl Stanzel. Heute gilt es als Standardwerk der Erzähltheorie, aber: Es gab zahlreiche Überarbeitungen. Eine besonders wesentliche war ganz am Anfang:

In der ursprünglichen Version hatte Stanzels Erzähltheorie nämlich vier Erzählertypen:

- Ich-Erzähler

- auktorialer Erzähler

- personaler Erzähler

- neutraler Erzähler

Besonders bezüglich des neutralen Erzählers hagelte es Kritik und bereits in der zweiten Ausgabe entfernte Stanzel ihn aus dem Modell.

Aber was heißt das nun? Es gibt keinen neutralen Erzähler? Aber was ist mit dem „Camera-Eye“? Was ist mit dieser Art von Erzähler, der lediglich nur eine nüchterne Beschreibung der äußeren Vorgänge liefert, der nicht wertet und sich generell im Hintergrund hält und nicht wahrnehmbar ist?

„Kamera“ vs. Objektivität

Nun, das „Camera-Eye“ findet sich in Stanzels Modell durchaus: Der auktoriale Erzähler ist jemand, der durchaus „Ich“ sagen kann, es aber nicht muss. Sagt er „Ich“, macht er sich sichtbar. Macht er jedoch einen Schritt in Richtung der personalen Erzählsituation, wird er zu einem auktorialen Erzähler, der sich im Hintergrund hält.

Und zwischen diesem Punkt und dem Beginn des personalen Erzählers liegt die „szenische Darstellung“. – Die Darstellung der Ereignisse wie durch eine Kamera: nüchtern, unsichtbar und scheinbar neutral und objektiv.

Was man bei „Kameras“ allerdings immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass sie nie die objektive Realität wiedergeben.

Hier zum Beispiel zwei Fotos von meinem St. Petersburg-Urlaub, genauer gesagt aus dem Dorf Mandrogi:

Was ist das also für ein Ort? Ein ruhiges Plätzchen, wo man entspannte Waldspaziergänge machen kann?

Äh, nein.

Mandrogi ist eine Station für Kreuzfahrtschiffe auf der Strecke zwischen St. Petersburg und Moskau, den beiden Hauptstädten Russlands. Scharen von Touristen erkunden die Museen rund um Handwerk, Traditionen und das Leben auf dem Land generell. Von einem Wodka-Museum bis zum Streichelzoo ist dort alles vertreten und man verbringt dort ganz locker einen ganzen abenteuerlichen, lauten Tag. Für meine beiden oberen Fotos habe ich die beiden wahrscheinlich einzigen ruhigen Plätzchen ausgesucht. Jeweils rechts und links von den Blicken auf den Wald herrschte eigentlich viel Trubel.

Wir halten also fest:

Eine Kamera ist nie neutral: Sie zeigt immer nur einen sorgfältig ausgewählten Ausschnitt – und wir wissen nie, was alles aus dem Bild ausgelassen wurde.

Neutralität und Unzuverlässigkeit

Dasselbe Prinzip wie bei der Kamera gilt auch fürs Erzählen:

Denn wenn es eine Erzählung gibt, gibt es immer jemanden, der erzählt.

Und Erzählen ist per definitionem ein „Filterprozess“:

- Welche Vorfälle werden für die Geschichte ausgewählt?

- Wie werden diese Vorfälle angeordnet?

- Wie werden diese Vorfälle präsentiert?

Derjenige, der erzählt, bestimmt somit die Auswahl, Anordnung und Präsentation der Vorfälle!

Damit ist Erzählen automatisch eine Verfälschung der objektiven Ereignisse.

Und daraus resultiert:

Jeder Erzähler ist potentiell unzuverlässig!

5 Parameter der Perspektive

Wer diese Seite schon etwas länger kennt, weiß, dass ich ein Fan von Wolf Schmid bin. Er ist ein deutscher Slawist und hat außerdem seine eigene Erzähltheorie. Darin schlägt er fünf Parameter der Perspektive vor, die man, wie ich finde, besonders gut anwenden kann, um das, was der Erzähler einem erzählt, zu hinterfragen:

- räumliche Perspektive: Die Position im Raum bestimmt, welche Bruchteile des Gesamtgeschehens man wahrnimmt.

Wenn der Erzähler vor einem Haus steht, weiß er nicht, was sich innen drin oder dahinter abspielt. Wenn der Erzähler sich in Amerika befindet, sieht er nicht, was in Afrika stattfindet. Wenn der Erzähler hinter einer anderen Person steht, sieht er ihr Gesicht nicht.

- ideologische Perspektive: Wissen, Denkweise und Werte bestimmen mit, was man wie wahrnimmt.

Während ein Durchschnittsbürger einen Tippfehler auf der Getränkekarte eines Restaurants übersehen oder ignorieren wird, wird ein Rechtschreibfetischist ihm seine ganze Aufmerksamkeit widmen. Damit können zwei unterschiedliche Personen, die sich an ein und demselben Ort befinden und denselben Vorfall sehen, völlig unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Wir alle haben unsere individuellen Schwerpunkte, worauf wir achten, wenn wir durch die Welt gehen.

- zeitliche Perspektive: Der zeitliche Abstand zum Geschehen beeinflusst ebenfalls die Wahrnehmung.

Zwischen dem eigentlichen Erfassen eines Ereignisses und der Wiedergabe vergeht in der Regel einige Zeit. Und in dieser Zeit kann viel passieren: Hintergrundinformationen, Neubewertung des Wahrgenommenen, Vergessen von Details.

- sprachliche Perspektive: Durch unterschiedliche Sprache kann dasselbe Geschehen unterschiedlich präsentiert werden.

Die Wortwahl und die konkreten Formulierungen und Betonungen können das Innenleben zum Zeitpunkt des Erfassens wiederspiegeln oder eben auch nicht. Man kann einen bestimmten Slang verwenden – oder auch nicht. Außerdem hat Sprache Einfluss auf unsere Gedankenwelt und damit auch auf unsere Wahrnehmung.

- perzeptive Perspektive: Eine Perspektive kann durch das Prisma einer Figur geprägt sein oder auch nicht (trotz Innensicht).

Der Erzähler eines fiktionalen Textes hat die Wahl, durch wessen „Augen“ er auf das Geschehen blickt: Durch seine eigenen oder die einer bestimmten Figur? Und wenn er durch die Augen einer Figur blickt: Übernimmt er die Wahrnehmungen der Figur und hält sich im Hintergrund oder hat er trotz gleicher Augen einen eigenen Kopf und nimmt Dinge wahr, die der Figur gar nicht auffallen?

(Wolf Schmid: Elemente der Narratologie, 2. Auflage 2008, S. 130 ff.)

Diese fünf Parameter kann man nun auf jede Erzählperspektive anwenden und sehen, wie das Bild, das dem Leser vermittelt wird, überhaupt zustandekommt. Damit bekommen wir eine ungefähre Ahnung vom Grad der „Verfälschung“ der objektiven Ereignisse.

Unzuverlässiger Erzähler ≠ unzuverlässiger Erzähler

Nun will aber natürlich nicht jeder Autor seine Leser „anlügen“, denn:

- Oft genug wollen Autoren einfach nur eine Geschichte erzählen:

Der Fokus liegt auf der Handlung und was der Erzähler sagt, ist (innerhalb der fiktiven Welt) auch tatsächlich so passiert. - Oft gibt der Erzähler auch nur die subjektive Wahrnehmung einer Figur wieder:

Ja, der Erzähler erzählt vielleicht Dinge, die nicht stimmen, aber es sind eigentlich die Irrtümer der Figur, durch deren Prisma der Erzähler erzählt. Also die Figur irrt sich und der Erzähler irrt sich mit. - Manche Erzähler laden indirekt zum Hinterfragen der Erzählung ein:

In einigen Situationen ist schnell klar, dass die Erzählperspektive eigenwillig und daher zu hinterfragen ist. - Und einige Erzähler führen den Leser (gezielt) in die Irre:

Der Erzähler erzählt von Dingen, die nie oder anders stattgefunden haben oder lässt auch einige Dinge weg.

Beispiel 1: Lolita von Vladimir Nabokov

Ein Beispiel für einen bewusst unzuverlässig konzipierten Erzähler findet sich in Nabokovs Lolita:

In diesem Roman geht es um die pädophile Beziehung des Ich-Erzählers Humbert Humbert zu seiner Stieftochter „Lolita“ (eigentlich Dolores).

Bei der Lektüre sind u.a. drei Punkte zu bedenken:

- Der Leser blickt ausschließlich durch das (verstörende) Prisma des Vergewaltigers.

- Es sollte klar sein, dass Dolores die Dinge anders wahrnimmt als der Erzähler.

- Es sollte auch klar sein, dass Dolores‘ wahres Innenleben höchstens nur angedeutet wird.

Und genau hier hat der Roman ein Problem – nämlich Leser, die nicht (ausreichend) zwischen den Zeilen lesen. In der Kritik wurde Dolores oft als garstiges, verzogenes Mädchen beschrieben und Nabokovs Frau fand, dass die Beschreibung ihrer Hilflosigkeit und ihres Mutes von den Kritikern nicht bemerkt wurde.

Beispiel 2: Der Postmeister von Alexander Puschkin

Ein anderes Beispiel für eine hinterfragungswürdige Erzählweise ist Der Postmeister von Puschkin. Diese Erzählung bietet je nach „Grad des Zwischen-den-Zeilen-Lesens“ zwei unterschiedliche Geschichten:

- buchstäbliche Lektüre: Das schöne Mädchen Dunja wird von einem Offizier verführt.

- Lektüre zwischen den Zeilen: Das schöne Mädchen Dunja verführt einen Offizier.

Das kommt dadurch zustande, dass der Ich-Erzähler die Sichtweise des Vaters des Mädchens übernimmt und sie für ein hilfloses Opfer hält (oder halten will). Der Leser kann jedoch andere Details und Symbole bemerken. Zum Beispiel:

- Dunja weiß um ihre Schönheit und flirtet sehr selbstbewusst mit Männern. Das fällt gleich am Anfang auf durch die Art und Weise, wie sie mit dem Ich-Erzähler umgeht.

- In einer späteren Szene sitzt Dunja auf der Armlehne des Sessels des Offiziers „wie eine Reiterin auf englischem Sattel“ und wickelt sich dessen Haare um den Finger. Hier spielt nicht nur eine Geste der Verführung eine Rolle und der Ausdruck: „jemanden um den Finger wickeln“, sondern auch die Darstellung von Dunja als aktive Reiterin, während der Offizier offenbar als metaphorisches Pferd fungiert.

Damit halten wir fest: Der Erzähler hier ist keineswegs pervers oder anderweitig misstrauenerweckend, aber er übernimmt die Erzählung des Vaters unhinterfragt und führt unvorsichtige Leser damit in die Irre.

Unzuverlässiger Erzähler: Ja oder Nein?

Beide Beispiele verdeutlichen, dass Lesen eine Kunst für sich ist, die nicht jeder beherrscht bzw. beherrschen will:

- Viele Leser wollen sich einfach nur zurücklehnen und sich von der Erzählung treiben lassen und nicht hinterfragen.

- Manchen Lesern fehlt auch die Aufmerksamkeit, um wichtige kleine Details zu erkennen.

Diese beiden Umstände machen einen bewusst unzuverlässig gemachten Erzähler zu einem ziemlichen Risiko. Lohnt sich sowas also überhaupt?

Schreib mir Deine Meinung unten in die Kommentare!

Meine eigene Meinung ist:

Unzuverlässiges Erzählen ist spannend, denn man kann nach- und mitdenken und man ist mit der Erzählung insgesamt länger und mehr beschäftigt.

Für vorsichtige Autoren daher ein ganz subjektiver „Kompromiss-Tipp“ von mir:

Wenn es in der Erzählung keine Auflösung gibt, in der alles richtiggestellt wird, sollte die Geschichte in beiden Leseweisen gut sein!

Hallo Katha,

eine tolle Seite hast du hier aufgebaut. Gerade weil es so wenige Verbindungen zwischen der Theorie der Literaturwissenschaft und der Praxis des Schreibens gibt. Muss noch ein Weilchen störbern …

„Unzuverlässiges Erzählen ist spannend, denn man kann nach- und mitdenken und man ist mit der Erzählung insgesamt länger und mehr beschäftigt.“

Sehe ich auch so. Daher eignet es sich auch besonders für Romane, die die Leser eher intellektuell angehen, wie klassische Who-Dunnit-Krimis oder anspruchsvolle Literatur. In Escapismus-Texten wie Fantasy oder stark emotional orientierten Romanen wie Romance dürften sich die Leser hingegen weniger über die Unzuverlässigkeit des Erzählers freuen.

Schönen Gruß

Stephan Waldscheidt

Wow, Stephan Waldscheidt, welch hoher Besuch! Ist mir eine Ehre!

Ja, was gut und was schlecht für eine Geschichte ist, hängt sehr stark mit dem Genre (und damit der Zielgruppe) zusammen. 100%-ige Zustimmung.

Vielen Dank fürs Lob und schöne Grüße zurück!

Katha Joos

Worum handelt es sich denn deiner Meinung nach bei der Marquise von O.

Dort kommt es an Schlüsselstellen zu eindeutigem auktorialen und personalen Erzählverhalten. In weiten Teilen aber weder noch. Wie würdest du das nennen?

Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, der Erzähler ist auf den ersten Blick auktorial (mit gelegentlichen Tendenzen in Richtung des personalen Erzählers). Aber er ist sehr wählerisch, wie viel er von seinem Allwissen preisgibt …

Nach Genette ist er nullfokalisiert und heterodiegetisch. Doch auch hier sind Tendenzen zur internen und externen Fokalisierung hin zu beobachten. Und vor allem ist die Fokalisierung bzw. Stanzel’sche Erzählsituation sehr abhängig von der jeweiligen Interpretation …

Kleist zieht alle Register, damit die Erzählung wie ein authentischer Bericht wirkt. Und dennoch: Was die Marquise in ihrer Bewusstlosigkeit nicht wahrgenommen oder vielleicht auch aus ihrem Gedächtnis verdrängt hat, das verschweigt auch der Erzähler. Später erfahren wir dann aber immer wieder von Dingen, die die Marquise nicht (oder erst später) mitbekommt.

Ich würde also sagen, rein theoretisch wäre der auktoriale bzw. nullfokalisierte Erzähler schon richtig. Aber praktisch würde ich wohl eher von einer variablen Fokalisierung bzw. von einem dynamischen Erzähler reden. Mit der Betonung, dass gerade diese Variabilität bzw. Dynamik hinter der Unzuverlässigkeit des Erzählers steckt: Denn als Leser weiß man oft nicht sicher, welche Fokalisierung bzw. Erzählsituation gerade vorliegt, und ist seiner eigenen Interpretation überlassen.

Na ja. Ich hoffe, meine Überlegungen ergeben irgendeinen Sinn. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Frage.

Ein entscheidender Irrtum ist, wenn man „Erzähler“, „Erzählhaltung“, „Erzählverhalten“ und „Erzählstrategie“ gleichsetzt!

Und es ist eigentlich jedem, der sich mit Erzähltheorie beschäftigt, bewusst, dass das Thema äußerst komplex ist und viele Komponenten zu beachten sind. Die verschiedenen Spielarten lassen sich nicht zufriedenstellend und umfassend systematisieren, und daher handelt es sich immer um Modelle, die man zu den Varianten des Erzählens entwickelt hat.

Man reduziert (v.a. i der Schule!) daher die Phänomene auf drei idealtypische Erzählstrategien. Es handelt sich dabei um Konstrukte, die drei Grundmöglichkeiten erzählerischen Vorgehens zusammenfasst

Ja, das Thema ist extrem komplex. Und wenn man tief genug gräbt, ist man irgendwann bei den existenziellen Fragen der Philosophie. Da ist es nur verständnlich, dass gerade in der Schule die bereits vereinfachenden Modelle noch weiter vereinfacht und zusammengefasst werden. Problematisch wird es nur, wenn man mit oberflächlichen Modellen tiefergehende Analysen anstellen will. Aber dazu lernt man später an der Uni ja komplexere Modelle. – Denn ganz ohne Modelle können wir Menschen wohl nicht auskommen.

Hallo Katha!

Ich habe deinen Beitrag mit Begeisterung gelesen, echt ein grosses Kompliment an dich für die tolle Gestaltung. Vor allem gefallen mir auch die Beispiele, die du anführst und ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke dabei beispielsweise an die Geschichte von „The Girl on the Train“, dort hat man ja grundsätzlich auch eine unzuverlässige (weil alkoholabhängig) Erzählerin. Das gesamte Buch wird vor diesem Hintergrund nochmals deutlich spannender, da man nicht wissen kann, was genau der Wahrheit entspricht und was nicht. Das Problem, was ich dabei sehe ist, dass die meisten Leute, wie du das auch sagst, sich nicht die Mühe machen (wollen), mehr zu interpretieren und deswegen geht dieser Effekt des unzuverlässigen Erzählers leider oftmals unter. Für den aufmerksamen Leser ist ein unzuverlässiger Erzähler aber eine Herausforderung, da man ständig hinterfragen muss, was denn nun der Wahrheit entspricht und was dazu gedichtet wird. Grundsätzlich finde ich aber spannend, einen Erzähler zu haben, der nicht zu 100% vertrauenswürdig ist.

Besten Dank für die tollen Ausführungen!

Herzlichen Dank fürs Lob!

Und ja, der unzuverlässige Erzähler ist absolut spannend und durch ihn ist eine Erzählung deutlich mehr als „nur“ eine Geschichte. Solche Erzähler sind immer wieder eine tolle Herausforderung.

Hallo Katha,

gerade diskutieren wir im Montsegur Autorenforum über Perspektiven und dabei bin ich auf deine Seite gestoßen. Sehr übersichtlich, gute Beispiele, gut zu verstehen.

Ich unterrichte auch Kreatives Schreiben und werde meinen Teilnehmerinnen diese Seite empfehlen

Großes Lob und lieben Gruß

Henning Schöttke

Vielen herzlichen Dank fürs Lob und fürs Empfehlen! 😊