Erzählen ist eine Form von Kommunikation. Auch wenn der Autor nicht direkt zu seinen Lesern spricht, nimmt er sie dennoch emotional mit und regt sie zum Nachdenken an. Wie funktioniert das also? Durch welche Instanzen geht diese Art der Kommunikation? Und was bedeutet es für das Erzählen und Rezipieren von Geschichten? – In diesem Artikel suchen wir in Wolf Schmids Modell der Kommunikationsebenen nach Antworten.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Was ist, wenn ich Dir sage, dass Du mit Toten kommunizieren kannst? Und es vielleicht sogar regelmäßig tust? Was ist, wenn ich sage, dass drei Menschen, die lange vor meiner Geburt gestorben sind, mein Leben maßgeblich beeinflusst haben? Was ist, wenn ich sage, dass die Unsterblichkeit von großen Autoren nicht nur metaphorisch ist?

Ich denke, wir alle können uns darauf einigen, dass Literatur Unglaubliches leistet.

Sie ist nun mal eine Form von Kommunikation und daher in der Lage, uns mit Menschen, die längst nicht mehr leben, und Zivilisationen, die längst untergegangen sind, zu verbinden.

Und das alles nicht irgendwie metaphysisch, sondern äußerst erklärbar. Und ein Ansatz, die Kommunikation zwischen Autor und Leser zu beschreiben und zu erklären, ist das Modell der Kommunikationsebenen von Wolf Schmid. Das möchte ich in diesem Artikel vorstellen.

Denn wer weiß, wie die Kommunikation zwischen Autor und Leser funktioniert, kann nicht nur die Magie der Literatur bewundern, sondern sie auch gezielt nutzen, um beim Leser bestimmte Effekte zu erreichen.

Die Kommunikationsebenen

Fiktionale Texte erzählen nicht selbst. Vielmehr stellen sie dar, wie etwas erzählt wird.

Denn wenn ich Dir etwas über rosa Drachen erzähle und so tue, als wären sie real, dann bin ich entweder verrückt oder ich habe das Erzählen in zwei Ebenen aufgespalten: die Autorkommunikation und die Erzählkommunikation. Was ich als Autor – als realer Mensch – kommuniziere, ist nun mal eine andere Ebene als die, wo ich so tue, als würde ich in einer Welt leben, in der es rosa Drachen gibt.

Das sind die beiden sogenannten konstitutiven Ebenen. Hinzukommen kann auch noch eine dritte Ebene, nämlich die der Figurenkommunikation. Das ist, wie der Name bereits andeutet, wenn die Figuren innerhalb der Erzählung ihrerseits etwas erzählen, was vom Erzähler dann direkt oder indirekt zitiert wird. Also wenn ein rosa Drache einem anderen rosa Drachen seine Lebensgeschichte schildert. Und wenn Du meine Zusammenfassung von Genettes Erzähltheorie gelesen hast und jetzt gerade an die metadiegetische Ebene denken musst, dann hast Du schon sehr viel verstanden. An dieser Stelle aber zurück zum eigentlichen Thema:

Sender und Empfänger

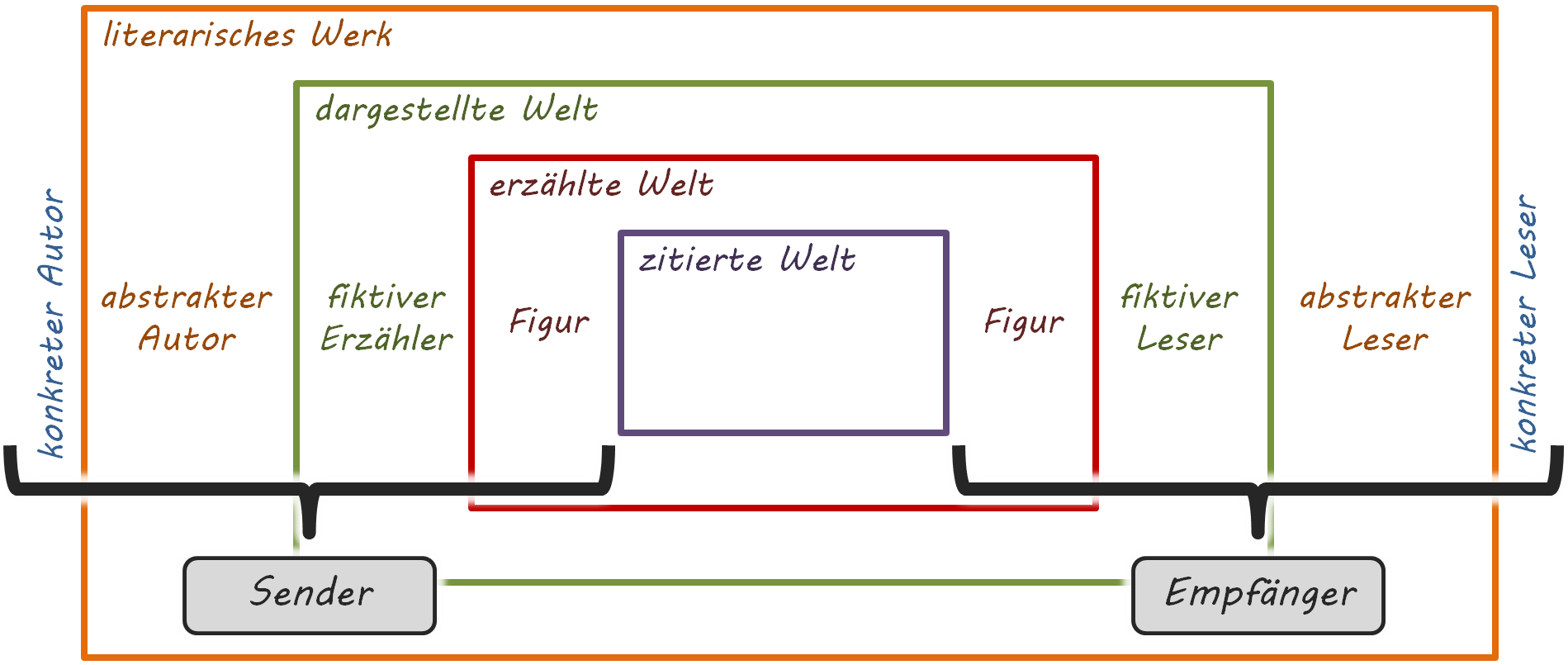

Wie es sich für ein Kommunikationsmodell gehört, gibt es einen Sender und einen Empfänger. Auf jeder dieser Ebenen. Und im Endeffekt sieht das Modell der Kommunikationsebenen so aus:

Außerhalb des Werks: Konkreter Autor und konkreter Leser

Auf der äußersten Kommunikationsebene haben wir es mit realen Menschen zu tun:

- Der Sender ist der konkrete Autor, also die tatsächliche reale Person, die das Werk verfasst hat. Dieses konkrete menschliche Individuum existiert jenseits des literarischen Werks, da ein Autor als Mensch auch dann existieren würde, wenn er das Werk nie verfasst hätte. Die Existenz des Werkes ist von seiner Existenz abhängig, aber nicht umgekehrt.

- Der Empfänger ist der konkrete Leser. Also Du. Bzw. jede reale Person, die das Werk je gelesen hat, gerade liest oder noch lesen wird. Auch der konkrete Leser existiert jenseits des literarischen Werks, weil seine Existenz ja nicht an die Existenz des Werks gebunden ist. Ob Du ein Buch liest oder nicht, ändert ja nichts daran, dass es Dich gibt.

Literarisches Werk: Abstrakter Autor

Komplizierter wird es, wenn der konkrete Autor und der konkrete Leser auf das literarische Werk „abfärben“. Denn Kommunikation ist nicht nur das konkret Gesagte, sondern alles, was darin mitschwingt.

Somit enthält auch jede Äußerung in einem Text ein implizites Bild des Urhebers und des Adressaten.

Bewegen wir uns kurz weg von literarischen Werken und betrachten dieses Prinzip am Beispiel dieser Website:

Du bist mir nie begegnet, aber Du hast eine Vorstellung von mir, basierend auf meinen Artikeln/Videos. Diese Vorstellung entspricht aber nicht unbedingt der Realität, ich lasse sie nicht absichtlich entstehen und ich habe nur bedingt Einfluss darauf, wie diese Vorstellung in Deinem Kopf letztendlich aussieht. Ich wähle einfach bestimmte Themen, weil ich meine, dass sie mein Publikum interessieren würden, und/oder weil ich selbst darüber reden möchte. Ich präsentiere die Themen, wie ich es am sinnvollsten erachte. Und ich poliere die Tonaufnahmen, damit sie möglichst genießbar sind. Doch anhand von all dem machst Du – meistens sogar unbewusst – Rückschlüsse auf meine Persönlichkeit.

Und genau dasselbe findet beim Lesen eines literarischen Werks statt:

Anhand des Textes konstruiert Dein Hirn ein bestimmtes Bild vom Autor.

Dieses Bild ist der abstrakte Autor. Er ist nicht der Autor selbst, aber dennoch ein durchaus reales Konstrukt in Deinem Kopf. Trotzdem ist er nicht Teilnehmer der Kommunikation, weil er eben nur in Deinem Kopf existiert und keine eigene Stimme besitzt. Auch ist seine Existenz nicht nur an das Werk gebunden, auf dessen Grundlage er ja entsteht, sondern auch an jeden einzelnen Leseakt, denn bei der ersten und bei jeder nachfolgenden Lektüre kann Dein Hirn unterschiedliche Bilder desselben Autors produzieren. Und ein anderer Leser fabriziert bei der Lektüre desselben Werks ein wiederum anderes Bild.

Somit hat ein Werk so viele abstrakte Autoren wie Lesedurchläufe durch alle Leser der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Zwar kann es mit der Zeit zur Bildung von Stereotypen kommen und wir sagen dann Dinge wie: „Das ist typisch Stephen King.“ Doch auch wenn wir den Querschnitt aller abstrakten Stephen Kings nehmen, ist das immer noch kein Abbild, keine Spiegelung und kein Sprachrohr der konkreten realen Person. Niemand kennt den konkreten Stephen King außer den Menschen, die ihn wirklich persönlich kennen.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen konkretem und abstraktem Autor vor allem deswegen, weil wir Leser niemals vergessen sollten, dass unsere Vorstellung vom Autor nicht mehr ist als genau das: unsere persönliche, subjektive Vorstellung vom Autor. Es ist nun mal falsch, vom Werk auf den Autor zu schließen:

Denn Autoren probieren in ihren Werken gerne ideologische Spielereien aus, experimentieren mit Weltanschauungen und geben ihren Figuren oder sogar dem Erzähler Überzeugungen, die sie selbst nicht teilen. Somit kann der abstrakte Autor in seinen Ansichten radikaler oder flexibler als der konkrete Autor sein oder eben eine völlig andere Meinung vertreten.

Und hier beginnt auch schon die Diskussion um den „Tod des Autors“ – also der Theorie, dass man strickt zwischen Werk und Autor trennen sollte. Aber darüber können wir gerne ein andermal reden.

Literarisches Werk: Abstrakter Leser

Das Gegenstück zum abstrakten Autor ist der abstrakte Leser. Und wenn der abstrakte Autor das Bild vom Autor im Kopf des Lesers ist, dann ist der abstrakte Leser das Bild vom Leser im Kopf des Autors, während er das Werk schreibt.

Betrachten wir auch dieses Prinzip am Beispiel dieser Website:

Ebenso wie Du Dir anhand von allen möglichen Details in meinen Artikeln/Videos ein Bild von mir zusammenbaust, kannst Du anhand von allen möglichen Details beobachten, was ich für ein Bild von Dir habe. Dieses Bild bezieht sich dabei nicht auf konkrete Personen, sondern begann mit einer abstrakten Vorstellung und wurde mittlerweile durch meine Beobachtungen im Kommentarbereich und in meinen Statistiken ergänzt. Trotzdem ist und bleibt es eine abstrakte Vorstellung, bis ich alle, die mit meinen Artikeln/Videos bisher in Berührung gekommen sind bzw. es noch tun werden, persönlich kennengelernt habe. Und obwohl es nur eine abstrakte Vorstellung ist, bestimmt sie, welche Themen ich für meine Artikel/Videos auswähle, wie ich sie konzipiere, wie ich die Skripte vorlese, wie ich das Ganze visuell präsentiere und wie ich es schneide.

Bei literarischen Werken läuft es genauso:

Während der Autor schreibt, hat er irgendein Hirngespinst in seinem Kopf, wer das Ganze später lesen könnte, und dieses Hirngespinst wiederum „färbt“ auf die Sprache, den Plot, das Pacing, die Themen, die Figuren und alles andere ab.

Allerdings macht Wolf Schmid auch eine wichtige Unterscheidung:

Er spaltet den abstrakten Leser in den unterstellten Adressaten und den idealen Rezipienten auf.

- Der unterstellte Adressat ist dabei das Hirngespinst, an das das Werk gerichtet ist: Der Autor unterstellt dem zukünftigen Leser, eine bestimmte Sprache zu beherrschen und mindestens auch die Fähigkeit, einen Roman zu lesen. Weil der Inhalt des Werks sich in der Regel auf bestimmte reale Dinge bezieht, unterstellt der Autor dem Leser auch einen bestimmten Bildungsgrad, um das Werk wirklich verstehen zu können. Er unterstellt ihm außerdem die Fähigkeit, Dinge wie Metaphern als solche zu erkennen, zwischen den Zeilen zu lesen, bestimmte ideologische Normen zu teilen und die ästhetischen Kniffe im Werk zu erkennen und zu schätzen.

- Der ideale Rezipient ist hingegen die abstrakte Kreatur, die das Werk optimal lesen und verstehen würde. Er nimmt die erforderliche Rezeptionshaltung ein, er hat den notwendigen Bildungsgrad oder je nach Werk auch das notwendige Ausmaß an Dummheit, er teilt die Ideologie, die das Werk prägt, etc.

Im Gegensatz zum unterstellten Adressaten entspringt der ideale Rezipient nicht dem Hirn des Autors, sondern geht aus dem Werk selbst hervor. Dieser Unterschied wird besonders sichtbar, wenn der unterstellte Adressat im Kopf des Autors nicht mit der Realität übereinstimmt. So kann ein Autor, dessen unterstellter Adressat ein Kind ist, die Sprache des Werks irrtümlich viel zu kompliziert machen, sodass der ideale Rezipient kein Kind mehr ist, sondern ein Teenager oder vielleicht sogar Erwachsener, der auf Kindergeschichten steht.

Die Wichtigkeit dieser Unterscheidung wird meiner Meinung nach auch bei der gegenwärtigen Mary-Sue-Plage in der Filmbranche sichtbar:

Die Filmkonzerne, die all diese Mary-Sue-Geschichten ausspucken, hören offenbar die Forderungen nach starken Frauen. Dass das reale, konkrete Publikum aber vor allem starke weibliche Persönlichkeiten mit einer inspirierenden Charakterentwicklung will, verstehen sie anscheinend nicht. Der unterstellte Adressat hat daher nicht viel mit den konkreten Zuschauern zu tun, an die diese Kreationen vermarktet werden. Dennoch gibt es einige Zuschauer, die dem idealen Rezipienten nahekommen und unter einer starken Frau offenbar ein persönlichkeitsloses Bündel von Perfektion verstehen und sich von so etwas inspiriert fühlen bzw. irgendwie eine nennenswerte Tiefe in diesen Mary-Sue-Figuren erkennen.

Bedenkt man, dass das Ganze hier ein Kommunikationsmodell ist, könnte man die Mary-Sue-Problematik unserer Zeit als Fehlkommunikation betrachten. Die Filmkonzerne unterstellen ihren Zuschauern Wünsche und Ansichten, die die Zuschauer aber gar nicht haben. Das ist, wie wenn Du auf einen unbekannten Menschen zugehst und ihn auf Deutsch zutextest und nicht merkst oder ignorierst, dass er kein Deutsch kann. Wenn Dein Gegenüber Dich daher nicht versteht, ist es somit Deine Schuld. Ebenso wie es die Schuld der Filmkonzerne ist, wenn sie ihren abstrakten Zuschauer nicht an die Realität anpassen, sich also nicht ausreichend mit ihrem Zielpublikum auseinandersetzen. Ebenso wie auch Du selbst schuld bist, wenn Du Dein Buch für eine Fantasievorstellung geschrieben hast, die es in der Realität gar nicht gibt, sodass sich kein Mensch von Deinem Werk angesprochen fühlt.

Damit die Kommunikation zwischen Autor und Leser gelingt, muss man eben seine Zielgruppe kennen.

Doch darüber haben wir bereits in einem anderen Artikel gesprochen.

Dargestellte Welt: Fiktiver Erzähler und fiktiver Leser

Deutlich einfacher verhält es sich auf der Ebene des fiktiven Erzählers und des fiktiven Lesers. Denn diese beiden Entitäten sind von den konkreten Personen um das Werk herum viel eindeutiger abgegrenzt:

- Jede Erzählung hat einen Erzähler und dieser ist bei einem fiktionalen Werk fiktiv. Deswegen wird er auch als fiktiver Erzähler bezeichnet. Er kann sowohl explizit zutage treten und beispielsweise „ich“ sagen und das Geschehen kommentieren als auch nur implizit, unsichtbar, im Werk enthalten sein, sodass man ihn nur indirekt an Dingen wie der Auswahl der beschriebenen Momente und Details und an der Anordnung der Szenen erkennt. Kurzum: Einen Erzähler erkennt man an der Erzählperspektive. Und von dieser Erzählperspektive her kann man Schlüsse ziehen, was für eine soziale Herkunft er hat, über welchen Bildungsgrad er verfügt, welche Ansichten er vertritt, in welcher Beziehung er zur erzählten Welt und den Figuren steht etc. Wobei ein Erzähler, der sich explizit zeigt, diese Informationen dem Leser gerne auch von sich aus gibt. Dass er dabei weder der Autor noch dessen Bild oder Abbild ist, liegt auf der Hand – vor allem, wenn der Erzähler ein Kind ist und einen Teil von dem, was er beschreibt, vielleicht nicht versteht oder eine sehr eigene Sichtweise darauf hat, oder auch ein Tier oder ein Gegenstand ist oder ein anderes Geschlecht hat als der Autor, eine andere Herkunft … Und selbst wenn der Erzähler dem Autor zu ähneln scheint, ist er immer noch nicht der Autor.

- Der Adressat des fiktiven Erzählers ist der fiktive Leser. Denn ebenso wie jede Erzählung von jemandem erzählt wird, spricht kein Erzähler einfach so ins Blaue hinein, sondern setzt voraus, dass die Erzählung jemanden interessieren wird. Somit hat jede Erzählung auch einen fiktiven Leser, im Prinzip ein Bild des unterstellten Adressaten, der in einem Werk – ebenso wie der fiktive Erzähler – sowohl explizit als auch implizit enthalten sein kann. Seine implizite Präsenz merkt man allermindestens daran, dass der Erzähler die Erzählung ja nach seinem Adressaten ausrichtet: Er ordnet die Szenen auf eine bestimmte Weise an, wählt eine bestimmte Sprache etc. Seine explizite Präsenz ist erst recht nicht zu übersehen, wenn der Erzähler sich beispielsweise direkt an ihn wendet, ihm offen irgendwelche Ansichten oder Charaktermerkmale unterstellt, ihn begrüßt oder sich verabschiedet. Und natürlich hat der fiktive Leser herzlich wenig mit dem konkreten Leser zu tun, denn wenn der Erzähler sich beispielsweise an einen Leser wendet, der gemütlich im Sessel sitzt, kann ich als konkrete Leserin auch im Zug sitzen und dem Autor kann beim Schreiben auch durchaus bewusst gewesen sein, dass sein unterstellter Adressat sein Buch nicht nur im Sessel lesen würde.

Brüche der vierten Wand

So viel zu meiner auf das Wesentliche reduzierten Zusammenfassung des Modells. Es gibt, wie gesagt, noch die optionale Ebene der Figurenkommunikation, allerdings ist sie die simpelste von allen, weil die erzählte Welt, in der die Geschichte stattfindet, in der Regel ja sehr strikt von der realen Welt abgetrennt ist: Selbst wenn in einem fiktionalen Werk reale Dinge, Ereignisse oder Personen vorkommen, sind sie immer noch fiktiv bzw. quasi-real. Darüber haben wir ja bereits in einem früheren Artikel gesprochen.

Dennoch kann es zu einer Art Vermischung der Ebenen, zu sogenannten Metalepsen, kommen, beispielsweise durch den Bruch der vierten Wand. Dieses Phänomen haben wir bereits im Zusammenhang mit dem Modell von Gérard Genette behandelt und es ist bei Schmid eigentlich kein Thema, aber übertragen wir es trotzdem mal auf das Modell der Kommunikationsebenen:

- Um ein Beispiel aus dem Artikel über Genettes Modell aufzugreifen, wenden wir uns Deadpool zu, der regelmäßig mit den Filmzuschauern quasselt. – Aber mit wem quasselt er denn wirklich? Mit dem konkreten Zuschauer jedenfalls nicht. Denn wenn er den Zuschauer explizit vor einem Spoiler zum Film 127 Hours warnt, dann wendet er sich an das Publikum unserer Jahre. Denn Spoiler-Alerts sind ein Phänomen unseres Social-Media-Zeitalters und werden in der Zukunft vielleicht an Relevanz verlieren. Deadpools Witz wird also altern, weil der unterstellte Adressat der Schöpfer des Films und mit ihm der fiktive Zuschauer, der von Deadpool in Wirklichkeit angequasselt wird, offenbar ein junger Erwachsener des frühen 21. Jahrhunderts mit reicher Social-Media-Erfahrung ist und sich mit der zeitgenössischen Popkultur auskennt. Der Bruch der vierten Wand gelingt nur, wenn diese Beschreibung auch auf den konkreten Zuschauer zutrifft, sodass er sich mit dem angequasselten fiktiven Zuschauer identifizieren kann.

- Ein interessantes Mittel, die vierte Wand auf subtile Weise zu durchbrechen, ist, fiktive Figuren, den fiktiven Leser bzw. Zuschauer und den konkreten Leser bzw. Zuschauer in dieselbe Situation zu bringen. Und weil der Schöpfer einer Erzählung vom konkreten Rezipienten in der Regel nicht mehr weiß als dass er das Werk rezipiert, haben solche Brüche gerne etwas mit dem Rezipieren selbst zu tun. Denn was haben beispielsweise der erste Hunger Games-Film und Gladiator gemeinsam? – Richtig, es geht um Gewaltexzesse als Spektakel. Die Botschaften der beiden Filme einmal beiseite – irgendwie, irgendwo schaut man sie sich an, weil man sich an den blutigen Action-Szenen erfreut. Ebenso wie die Menschen im Kapitol und die Zuschauer im Kolosseum vor allem durch eine blutige Show unterhalten werden wollen. Ja, ich weiß, du fieberst mit den noblen Helden mit, aber in Wirklichkeit bist Du doch eher einer von den unzähligen blutgeilen Zuschauern, die sich von den Gewaltexzessen unterhalten lassen.

- Auf richtig außergewöhnliche Weise werden die Kommunikationsebenen in der Badfic My Immortal von Tara Gilesbie aufgesprengt. Wie das genau funktioniert, habe ich bereits in meiner Erzählanalyse dieses Machwerks dargelegt. Doch kurz zusammengefasst: Eine wichtige Rolle spielt hier Social Media. In seinem Kommunikationsmodell spricht Wolf Schmid nicht darüber, dass man mit einem Autor heutzutage nicht nur über seine Werke oder Interviews oder andere einseitige Kommunikationswege kommuniziert, sondern im Zeitalter von Social Media auch direkten Kontakt zum Urheber eines Werks aufbauen kann, was sich wiederum auf seine Werke auswirken kann. Denn ja, durch meine Artikel/Videos entsteht in Deinem Kopf eine Vorstellung von mir, aber wenn ich auf Deine Kommentare oder Deine E‑Mails antworte, dann tut das nicht eine abstrakte Feael Silmarien in Deiner Vorstellung, sondern ich als konkrete Person. Natürlich lernst Du mich auch durch meine Antworten nicht wirklich kennen und korrigierst nur Deine Vorstellung von mir, aber an dieser Stelle rutschen wir bereits in eine philosophische Diskussion darüber, inwiefern wir überhaupt fähig sind, mit anderen Menschen direkt zu kommunizieren. Ob wir nicht eigentlich immer nur mit Vorstellungen voneinander reden, auch wenn wir uns schon seit Jahren persönlich kennen. Doch diese Diskussion sprengt das Thema dieses Artikels und der Website insgesamt, daher überlasse ich Dich an dieser Stelle Deinen Grübeleien.

Schlusswort

Das Kommunikationsmodell von Wolf Schmid ist nützlich, wenn Du literarische Werke besser verstehen, interpretieren und über sie kompetenter diskutieren möchtest. Doch auch Autoren können davon profitieren: Denn es zeigt nicht nur die Wichtigkeit einer genau definierten Zielgruppe, sondern auch die experimentellen Möglichkeiten, die eine Abspaltung des fiktiven Erzählers und der Figuren vom konkreten Autor mit sich bringt. Und natürlich kannst Du durch Spielereien mit Figuren und dem abstrakten Leser die vierte Wand aufbrechen und den konkreten Leser aus den Socken hauen.

Vor allem aber bleibt die Kommunikation zwischen Dir und Deinen Lesern so lange bestehen, wie Dein Werk gelesen wird. So haben, wie gesagt, drei Menschen, die lange vor meiner Geburt gestorben sind, nämlich Tolkien, Dostojewski und Remarque, mein Leben massiv und zum Positiven beeinflusst und ohne sie gäbe es diese Website vermutlich auch gar nicht. Und ja, es sind „nur“ die abstrakten Autoren, die in den Werken weiterleben. Nichtsdestotrotz entstehen diese abstrakten Autoren aber auf Grundlage dessen, was die konkreten Autoren geschaffen haben.

So abstrakt ein abstrakter Autor also auch sein mag, ein Funke des konkreten Autors steckt in ihm dann doch drin. In irgendeiner Form lebt die Seele des Autors in seinem Werk weiter wie in einem Horkrux. Der abstrakte Autor ist eben immer noch real und vor allem unsterblich.

zu lang 🇦🇱

So lang, wie es halt nötig ist, um das Modell zusammenzufassen und mit Beispielen zu veranschaulichen.

Sehr, sehr hilfreich. Danke!

Danke fürs Lob!

Frage: In wieweit ist der Erzähler ein Produkt des Lesers?

Das ist eine sehr kluge Frage! Ich würde sagen, ein Erzähler ist im selben Maße ein Produkt des Lesers wie auch die Figuren einer Geschichte. Letztendlich ist der Erzähler ja auch eine Figur. Wenn der Erzähler sich maximal unsichtbar macht (zum Beispiel keine eigenen Kommentare zum Geschehen abgibt), dann hat der Leser mit größter Wahrscheinlichkeit auch kein Bild von ihm. Aber sonst nimmt der Leser den Erzähler auf dieselbe Weise wahr wie jede andere Figur auch: Er nimmt wahr, was der Autor im Text ungebracht hat, und das vermischt sich dann mit der eigenen Weltwahrnehmung und Interpretation des Lesers. Somit sind die Figuren und auch der Erzähler, wie sie sich konkret im Kopf des Lesers manifestieren, ein Gemeinschaftsprojekt sowohl des Autors als auch des Lesers selbst. Nur, dass die konkreten Bilder sich von Leser zu Leser dann doch unterscheiden. Das merkt man ja immer allerspätestens dann, wenn ein Buch verfilmt wird und die Buchfans sich darüber austauschen, wie anders sie sich die Figuren vorgestellt haben. Und genauso läuft es halt auch mit dem Erzähler.