Mit rhetorischen Stilmitteln kann man seinen Schreibstil verbessern. Und diese gibt es wie Sand am Meer. In diesem Artikel werden vier dieser Stilmittel, nämlich Metapher, Vergleich, Allegorie und Symbol, unter Einbeziehung von Beispielen erklärt und voneinander abgegrenzt.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Rhetorische Stilmittel machen die Sprache eines Textes aussagekräftiger, facettenreicher und vielschichtiger. Sie sind allgegenwärtig und man wendet sie in der Regel eher unbewusst an. Allerdings ist es durchaus sinnvoll, sich auch bewusst damit auseinanderzusetzen. Denn das führt generell zu einer besseren Sprachkompetenz. Außerdem können Autoren rhetorische Stilmittel verwenden, um in ihren Texten zwischen den Zeilen zusätzliche Aussagen unterzubringen.

Die Metapher und die Tropen

Unter den rhetorischen Stilfiguren gibt es die sogenannten Tropen. Das altgriechische Wort „τρόπος“ bedeutet „Wendung“. Mit einem Tropus haben wir es zu tun, wenn ein Ausdruck einen anderen ersetzt, dabei aber kein Synonym ist. Ins verständlichere Deutsch übersetzt heißt das:

Man sagt etwas anderes als man meint.

Tropen gibt es jede Menge, aber die vier bekanntesten sind: die Metapher, die Ironie, die Metonymie und die Synekdoche.

Die Metapher im Kreis ihrer Familie

In diesem Artikel geht es um die Metapher, aber hier muss man auch anmerken, dass es einige ähnliche Stilmittel gibt:

- den Vergleich,

- die Allegorie und

- das Symbol.

Oft fällt es schwer, diese vier Stilmittel voneinander abzugrenzen. Deswegen behandle ich sie alle zusammen in einem einzigen Atrikel. Ich hoffe, dass die Unterschiede dadurch ein wenig klarer werden.

Der Vergleich

Das einfachste unter den genannten vier Stilmitteln ist der Vergleich.

- Dabei handelt es sich entweder um die Hervorhebung von Ähnlichkeit

(Beispiel: „Lieschen ist so schlau wie Fritzchen.“) - oder von Unterschieden

(Beispiel: „Lieschen ist größer als Fritzchen.“).

Man erkennt Vergleiche sehr leicht anhand von Vergleichspartikeln. In den beiden oberen Beispielen sind das die Wörtchen „wie“ und „als“.

Vergleiche können aber auch künstlerischer ausfallen. Zum Beispiel:

„Wir drängen uns zu einem Haufen zusammen. Keiner hat Lust, in der ersten Reihe zu stehen. Nur Willy nimmt unbefangen dort Aufstellung. Sein Schädel leuchtet im Halbdunkel des Raumes wie die rote Lampe eines Puffs.“

Erich Maria Remarque: Der Weg zurück, Kapitel: Zweiter Teil, V.

Im letzten Satz haben wir das Wörtchen „wie“ und das deutet ziemlich eindeutig auf einen Vergleich hin.

Vergleichen kann man aber nicht nur zwei Dinge miteinander, sondern auch Situationen, beispielsweise eine reale Situation mit einer hypothetischen. Dazu gibt es den irrealen Vergleichssatz:

„Es fiel mir schwer, Dinge wegzuwerfen, die mir einmal so viel wert gewesen waren, dass ich Geld dafür ausgegeben hatte. Die ersten zehn Minuten vor meinem Kleiderschrank fühlten sich an, als sollte ich entscheiden, welches meiner Kinder leben und welches sterben sollte.“

Timothy Ferriss: Die 4‑Stunden-Woche, Kapitel: Weniger ist mehr: Werfen Sie Ballast ab.

Hier erfolgt der Vergleich mit den Wörtchen „als sollte“. Weitere Variationen sind:

- als könnte,

- als müsste,

- als wäre,

- und so weiter und so fort.

Die Metapher

Mit der Metapher wird es einen Schritt komplizierter. Und zwar haben wir hier die Übertragung eines Wortes oder einer Wortgruppe in einen anderen Bedeutungszusammenhang. Dabei wird kein (richtiger) Vergleich angestellt, d.h. es ist quasi ein Vergleich ohne Vergleichspartikel.

Die Metapher funktioniert nur auf Grundlage von Ähnlichkeit und Assoziationen und wird deswegen auch als „verkürzter Vergleich“ bezeichnet. Hierin liegt aber auch ein wesentlicher Unterschied zum Vergleich, denn ein Vergleich kann auch eine Hervorhebung von Unterschieden bedeuten.

Bei einer Metapher geht es ausschließlich um Ähnlichkeiten. Allerdings, wie bereits erwähnt, ohne Vergleichspartikel:

- Vergleich: A ist wie B.

- Metapher: A ist B.

Dadurch ist die Metapher weniger rational als ein Vergleich und deswegen prägnanter: Metaphern sprechen tendenziell in einem stärkeren Maße die Fantasie an als Vergleiche.

Im Roman Im Westen nichts Neues gibt es zum Beispiel den Satz:

„[…] der Küchenbulle mit seinem roten Tomatenkopf bietet das Essen direkt an; […]“

Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues, Kapitel 1.

An späterer Stelle heißt es auch :

„Jetzt aber erwachte die Tomate wieder zum Leben […]“

Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues, Kapitel 1.

Natürlich hat der Küchenbulle keine Tomate als Kopf. Hier wird die Tomate nur in den Bedeutungszusammenhang „Körper“ übertragen. Dadurch entsteht ein recht lebhaftes Bild, wie der Küchenbulle aussieht.

An der späteren Stelle wird der gesamte Küchenbulle zur Tomate und das, was wir uns vor dem geistigen Auge vorstellen, ist ein Mensch, der einer Tomate ähnlich sieht bzw. einfach so eine Assoziation erweckt.

Die Allegorie

Mit der Allegorie wird es wieder ein Stück komplizierter. „Allegorie“ bedeutet „andere Sprache“ und man definiert sie als Darstellung bzw. Verkörperung eines abstrakten Begriffs. Ein Beispiel dafür ist der Sensenmann, der der Tod verkörpert.

Eine Allegorie gilt sozusagen als fortgesetzte Metapher. Sie geht über ein einzelnes Wort hinaus und tritt oft als Personifikation auf, d.h. als eine Person, die einen abstrakten Begriff verkörpert.

Der Sensenmann ist eine kulturell verankerte Allegorie. Und es gibt natürlich viele weitere solche Allegorien: zum Beispiel die Justitia (eine Frau mit Augenbinde, Schwert und Waage, die die Gerechtigkeit verkörpert), den Amor (der, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, für die Liebe steht) und so weiter und so fort.

Wie unschwer zu erkennen ist, sind alle diese Allegorien nicht zufällig, sondern jedes Element an ihnen stellt einen Aspekt des zu bezeichnenden Begriffs dar:

Wie unschwer zu erkennen ist, sind alle diese Allegorien nicht zufällig, sondern jedes Element an ihnen stellt einen Aspekt des zu bezeichnenden Begriffs dar:

Der bereits erwähnte Sensenmann zum Beispiel hat eine Sense. Diese bedeutet, dass der Tod zu allen kommt und jeden wahllos niedermäht.

Es kommt aber auch vor, dass Künstler eigene Allegorien erfinden. Ob man solche Allegorien, die nur innerhalb eines Werkes existieren, auch als solche erkennt, kommt vor allem auf die eigene Interpretation des Werkes an.

Hierzu ein Beispiel aus Verbrechen und Strafe bzw. Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski (der Titel variiert je nach Übersetzung):

Der Protagonist Raskolnikow ermordet eine alte Pfandleiherin, die im Grunde niemand leiden kann.

Unglücklicherweise wendet sich die Situation so, dass er auch die geistig zurückgebliebene Schwester der Alten ermordet. Diese ist unschuldig und hat nie jemandem etwas Böses getan.

Raskolnikows Opfer ist zwar eine unschöne Gestalt, aber er kommt trotzdem nicht darum herum, die Unschuld (verkörpert durch die Schwester der Pfandleiherin) zu töten.

Dieser ungeplante zweite Mord ist mitunter ein Grund, warum Raskolnikow sich schließlich selbst der Polizei stellt.

Wie gesagt, ob man in der Schwester tatsächlich eine Allegorie für Unschuld sieht, hängt sehr stark von der eigenen Interpretation des Werkes ab.

Das Symbol

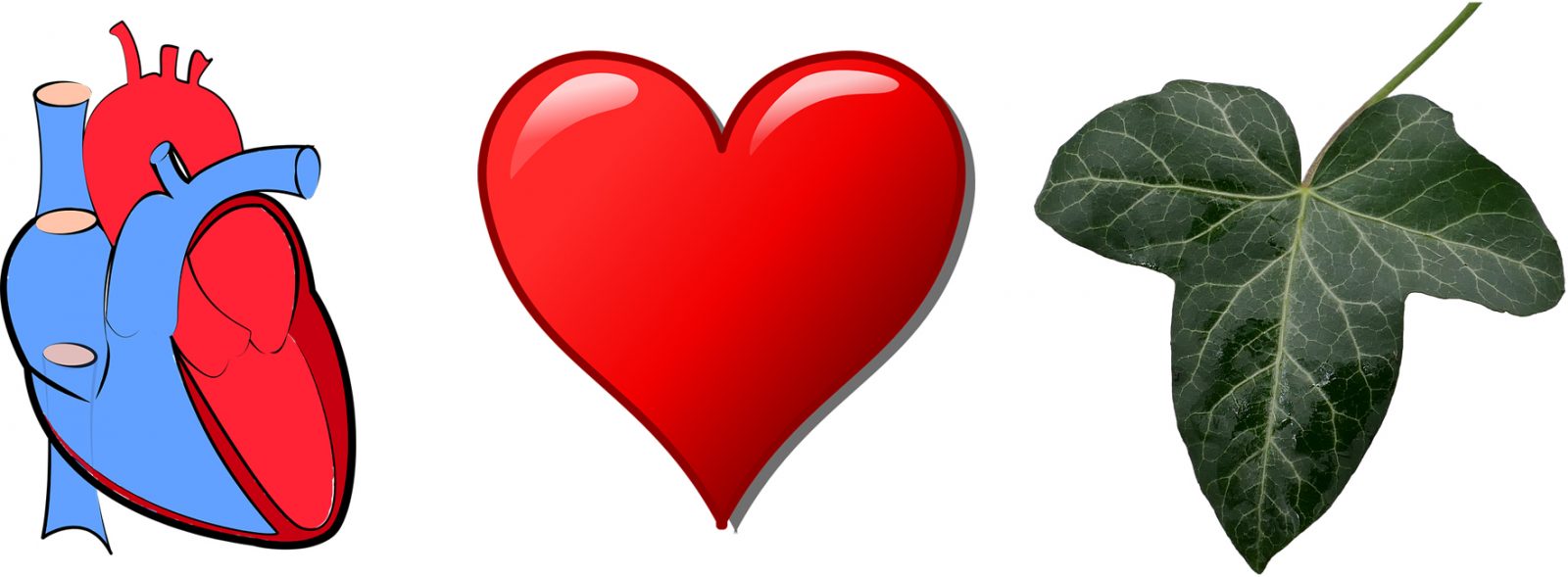

Zuletzt haben wir das Symbol. Das Wort an sich bedeutet „Erkennungszeichen“ und geläufige Beispiele dafür sind das Kleeblatt, das für Glück steht, und das Herz, das die Liebe repräsentiert.

Wir haben hier also wieder etwas, das für einen abstrakten Begriff steht. Deswegen ist das Symbol nur schwer von der Allegorie abgrenzbar. Wer sucht, der findet viele recht unterschiedliche Definitionen und Abgrenzungen und, um ehrlich zu sein, vorher ist man schlauer als nachher: Diese Abgrenzung ist eine ziemlich verwirrende Angelegenheit.

Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Symbole generell eher willkürlich sind. Während die Allegorie sich aus Elementen zusammensetzt, die etwas Abstraktes versinnbildlichen, hat ein Symbol mit dem, was es darstellt, in der Regel eher wenig zu tun:

- Der Tod bzw. der Sensenmann hat eine Sense und mäht alle nieder; die Verbindung von Kleeblatt und Glück hingegen ist ziemlich willkürlich. Man kann sie historisch und kulturell erklären, aber an sich ist da erstmal keine Verbindung.

- Dasselbe gilt für das Herz: Denn seien wir mal ehrlich, ein richtiges Herz ist ein Muskel, im Prinzip ein Fleischklumpen. Das Gebilde, das das Herz symbolisiert, hingegen war ursprünglich ein Efeublatt. Es handelt sich also wieder um eine historisch und kulturell bedingte Willkür: Ein Herz, das mit einem Herz nichts zu tun hat.

Die vorangegangenen Beispiele für Symbole sind kulturell verankert, aber natürlich kann jeder Künstler auch selbst Symbole erschaffen. Ob das Publikum ein solches Symbol erkennt, ist jedoch auch hier eine Sache der Interpretation.

Die vorangegangenen Beispiele für Symbole sind kulturell verankert, aber natürlich kann jeder Künstler auch selbst Symbole erschaffen. Ob das Publikum ein solches Symbol erkennt, ist jedoch auch hier eine Sache der Interpretation.

Man kann allerdings anmerken, dass Symbole sich gerne durch wiederholtes Auftreten kennzeichnen. Damit ein Symbol nämlich „wirkt“, muss es allgemein akzeptiert sein. Ein Herz steht nur dann für Liebe, wenn alle dieses Prinzip akzeptieren. Genauso kann ein Symbol innerhalb eines Werkes nur dann ein Symbol sein, wenn es eine gewisse Konsequenz aufweist. Wenn es nur ein einziges Mal vorkommt, dann ist es schlimmstenfalls eine Metapher, die kein Mensch versteht, weil keine Ähnlichkeit vorhanden ist.

Auch hierzu ein Beispiel:

Im Film Oh Boy von Jan-Ole Gerster versucht der Protagonist immer wieder, an Kaffee zu kommen, schafft es aber erst am Ende des Films.

Das passt zur allgemeinen Ziel‑, Orientierungs- und Antriebslosigkeit des Protagonisten: Die Suche nach Kaffee kann man als Suche nach sich selbst verstehen.

Ob der Kaffee ein Symbol ist oder einfach nur ein Running Gag, ist eine Sache der Interpretation. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass sich etwas geändert hat, als er am Ende endlich seinen Kaffee trank.

In den USA wurde der Film sogar unter dem Titel A Coffee in Berlin veröffentlicht.

Zum Gebrauch von Metaphern, Vergleichen, Allegorien und Symbolen

Vergleiche, Metaphern, Allegorien und Symbole verbessern zwar grundsätzlich die Sprache aber ihr Gebrauch kann auch mächtig nach hinten losgehen:

- Das passiert zum Beispiel, wenn man (zu viele) Klischees benutzt: Damit meine ich Ausdrücke wie „ich schenke dir mein Herz“, die so alt sind wie die Menschheit selbst, die man schon tausendmal gehört hat und die einfach nur noch unoriginell sind und auf die Nerven gehen.

- Man sollte auch darauf achten, dass man nur solche Vergleiche, Metaphern, Allegorien und Symbole benutzt, die zur Situation passen: Wenn zum Beispiel jemand im Sterben liegt, sollte man keine lustigen Vergleiche verwenden. „Seine gelbe Haut sah aus wie eine Melone“ oder etwas in der Art wirkt bei einer tragischen Szene einfach nur albern und stört den Lesefluss.

- Außerdem sollte man auch nicht zu „kreativ“ sein. Mein Lieblingszitat wäre an dieser Stelle: „Christian Grey-flavored popsicle“ (Fifty Shades of Grey von E. L. James). Metaphern wie „Stieleis der Geschmacksrichtung Christian Grey“ wirken nämlich schnell albern und unfreiwillig komisch.

- Zuletzt sollte man auch darauf achten, dass man ein und dieselbe Metapher nicht allzu oft wiederholt. Wenn man zum Beispiel alle zwei Seiten gesagt bekommt, dass die Augen der Protagonistin zwei leuchtende Smaragde sind, gehen irgendwann selbst die kreativsten Metaphern dem Leser auf die Nerven. Guter Stil bedeutet schließlich auch, das richtige Maß einzuhalten.

Tausend Dank für die Gegenüberstellung dieser Begriffe. Ich wollt schon immer die Unterschiede wissen👍

Bitte sehr! Unter anderem deswegen habe ich diesen Artikel geschrieben: Weil ich früher selbst gern die Unterschiede gekannt hätte.

Danke, liebe Schreibtechnikerin,

für diese sehr sachkundige und anschauliche Erklärung, von der auch Gymnasiast*innen, die bei der Gdichtinterpretaion ins Schwimmen geraten sind (welche lyrische Bildart? :-)), profitieren können.

Speziell für diese Klientel könnte man die Darstellung eventuell noch um Folgendes erweitern:

das Emblem: a) Lemma/inscriptio – b) pictura/exempla – c) subscriptio. Es spielt vor allem in der barocken Poesie eine wichtige Rolle.

+ als wichtige Variante des Symbols die Symboldefinition Goethes: a) Erscheinung/Anlass (etwas, das sich real ereignet hat, ein Erlebnis, das den Dichter zum Schreiben veranlasst hat) – Idee (die allgemeine Wahrheit, die aber als ein „Höheres“ nicht direkt begreiflich bzw. fassbar sei) – Bild (das auf die Idee hindeutet und durch unmittelbares Anschauen eines Gegenstandes entsteht) Beispiel für ein symbolisches Gedicht Goethes: „Auf dem See“

Herzliche Grüße aus München

Lothar

Vielen Dank fürs Lob!

Ich habe schon lange keinen Stilmittel-Artikel herausgebracht. Wird also mal wieder Zeit und da setze ich Deine Vorschläge gerne auf die Liste. Dankeschön! 😊

Danke sehr, hilft beim Lernen für die Schularbeit 😊

Es freut mich, wenn ich helfen kann. Viel Erfolg bei der Arbeit!

Liebe Schreibtechnikerin,

Ich habe eine Kurze Frage, beim Beispiel Liebe.

Wäre ein Kuss ein Symbol oder eher eine Metapher.

Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, hat mir sehr geholfen.

Bei einem Symbol haben das Gesagte und Gemeinte ja nichts miteinander zu tun, deswegen kommt das nicht infrage. Bei einer Metapher geht es um Ähnlichkeit, passt also auch nicht. Ich würde den Kuss daher eher als Metonymie vom Typ „Wirkung steht für Ursache“ ansehen: Die Liebe ist die Ursache und wirkt sich in einem Kuss aus.

Danke für die Erklärungen und Beispiele.

Allerdings finde ich nicht, dass das Kleeblatt oder das Herz willkürliche Symbole sind. Wer ein vierblättriges Kleeblatt finden will, braucht viel Glück. Also hat er Glück, wenn er eines findet.

Und wer richtig liebt, spürt das im Herzen. Jedenfalls kennen die meisten das Gefühl eines gebrochenen Herzens, wenn eine Liebe enttäuscht wurde. Das Herz fühlt sich schwer an

Natürlich stecken hinter dem Kleeblatt und dem Herzen Erklärungen, aber vergleiche das Kleeblatt mal mit der Justitia, die gezielt erschaffen wurde, um Gerechtigkeit darzustellen, und mit entsprechenden Attributen ausgestattet ist. Ein dreiblättriges Kleeblatt hingegen ist etwas, das zunächst einfach nur existiert und wo wir willkürlich sagen: So, das repräsentiert jetzt Glück, weil es so selten ist.

So auch mit der Herzform, die ja vom Efeublatt abstammt: Es gibt eine Erklärung, aber aus der Form selbst ergibt sich keine besondere Bedeutung. – Und wir reden hier wirklich von der Form, nicht vom Organ. Dass das Organ etwas mit Liebe zu tun hat, ist ja medizinisch erwiesen.

Danke für diesen Artikel. Ich wurde vom Deutschlehrer gezwungen diesen zu lesen. Es hat mir gar keine Freude bereitet. Danke, dass es Autoren wie dich gibt, die unschuldige Schüler foltern wollen.

Bitte entschuldige meine Direktheit, aber Dein Kommentar ist richtig niedlich. Glaub mir, ich will niemanden foltern, sondern schreibe einfach nur Artikel zu Themen, die mich interessieren. 🙂

Wenn Wissen zur Folter wird, wissen wir dass die Jugend vertiktokorben ist.

Was bedeutet „vertiktokorben“? Und wieso wird Wissen zur Folter?

VerTIKTOKorben bedeutet, durch TIK TOK verdorben! ☝🏼

Ah, jetzt habe ich es verstanden! Danke!

Neu geschaffene Wörter sollten gut les- und Sprecher sein. Vertiktokorben hat nich stolpern und dadurch ratlos gelassen. Vertiktorben wäre besser lesbar, aber ähnlich unverständlich. Tikvertokt gefielen mir besser …

…sprechbar…

‚tschuldigung, dieser Korr.-Alg. nervt wirklich

Inhalt des obigen Artikels war bei mir (Abi-Jahrgang 1973) ausführlich Gegenstand des Deutschunterrichts in der Oberstufe. Scheint irgendwann im Lehrplan unter die Räder gekommen zu sein.

Ich bin Abi-Jahrgang 2009 und wir haben die rhetorischen Stilmittel mehrmals durchgenommen, allerdings nicht mehr in der Oberstufe. Außerdem hat jeder Oberstufenjahrgang ja seine eigenen Themenschwerpunkte, also gibt es heutzutage vielleicht durchaus noch Jahrgänge, die sich in der Oberstufe den Stilmitteln widmen. Aber ansonsten habe ich auch den Eindruck, dass es mit der Bildung bergab geht.