Kaum eine Geschichte kommt ohne Dialoge aus. Und diese können sowohl zu den Highlights einer Erzählung gehören als auch zu einer Qual für den Leser werden. – Je nachdem, wie man sie handhabt. Deswegen schauen wir uns in diesem Artikel an, auf welche Aspekte man achten sollte, um gute Dialoge zu schreiben.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Sie lassen die Geschichte lebendiger wirken, sorgen für Dynamik und machen einen Text angenehmer zu lesen: Dialoge.

Sie sind eine der wenigen Gelegenheiten, Figurenrede unverfälscht durch den Erzähler in der Geschichte unterzubringen. Damit sind sie ein wunderbares Mittel, um die Figuren zu charakterisieren und ihre Perspektiven darzustellen. – Und das oft mit wertvollem Subtext.

Nicht zuletzt sind Dialoge in der Regel zeitdeckend. Für den Leser bedeutet das: Echtzeit-Kopfkino. Keine Verzögerungen oder Zeitraffungen, sondern flüssiges Geschehen.

Kaum ein guter Roman kommt ohne gute Dialoge aus. Deswegen schauen wir uns heute an, wie man sie schreibt.

Ein katastrophaler Dialog …

Beginnen wir heute zur Einstimmung ausnahmsweise mit einem Beispiel, wie man keine Dialoge schreiben sollte.

„Guten Morgen“, lächelte Lieschen.

„Guten Morgen“, antwortete Fritzchen.

„Schönes Wetter heute, nicht wahr?“, meinte die Braunhaarige.

„Ja, sehr schönes Wetter“, bestätigte der Blauäugige.

„Wollen wir uns draußen hinsetzen?“, schlug die junge Frau vor.

„Ja, gerne“, willigte ihr Kollege ein.

Und? Rollen sich bei diesem Dialog auch Deine Zehennägel hoch? Ich habe hier längst nicht alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber schon sehr viel. Reden wir also nun darüber, was man bei Dialogen tun und lassen sollte, und machen anschließend einen besseren Dialog daraus.

Relevanz

Der erste und vielleicht wichtigte Punkt ist etwas, das eigentlich für jedes Element einer Geschichte gilt:

Dialoge sollten relevant sein. Das heißt: Jeder Dialog sollte für die Geschichte eine wichtige Funktion erfüllen.

Wenn ein Dialog aus der Geschichte gestrichen werden kann, ohne dass etwas verloren geht, sollte er eben gestrichen werden.

Denn niemand mag sinnlosen Filler-Content. Wenn nichts passiert, ist der Leser zu Recht gelangweilt. Verschwende also bitte nicht seine Zeit mit überflüssigen Dialogen (und überflüssigen Szenen generell).

Achte also auf folgende Punkte:

- Deine Dialoge sollten inhaltlich zur Geschichte beisteuern und idealerweise den Plot vorantreiben. Ereignishaftigkeit ist hierbei ein wichtiges Stichwort. Dazu verweise ich an dieser Stelle auf meinen bereits existierenden Artikel zu diesem Thema.

- Gute Dialoge (wie auch gute Szenen generell) haben in der Regel einen Konflikt: Denn niemand will über Leute lesen, die sich ganz doll lieb haben und in deren Leben es nur Sonnenschein gibt. (Dieses Thema haben wir übrigens bereits in einem früheren Artikel angeschnitten.)

- Weil in Dialogen Figurenrede zumindest vermeintlich unverfälscht wiedergegeben wird, eignen sie sich hervorragend dazu, Figuren zu charakterisieren. Über diesen Punkt reden wir in diesem Artikel noch ausführlicher.

Relevanz auch im Detail

Relevant sollte jedoch nicht nur der Dialog insgesamt sein, sondern auch einzelne Wörter und Sätze des Dialogs sollten eine Existenzberechtigung haben. Das heißt: Du solltest keine Informationen wiederholen, die es bereits anderswo gibt. Das ist eine Stolperfalle, in die viele tappen.

Im obigen Beispiel für den katastrophalen Dialog kamen bereits mehrere solche Fälle vor. Zum Beispiel dieser Satz:

„Ja, gerne“, willigte ihr Kollege ein.

Wenn jemand „Ja, gerne“ sagt, dann willigt er ein. Dieses Wort ist im Begleitsatz also eine doppelt-gemoppelte Information.

Oder ein anderes, etwas offensichtlicheres Beispiel:

Lieschen fragte sich, wie es Fritzchen wohl ging.

„Wie geht es dir?“, fragte sie.

Etwas besser wäre:

Als sie Fritzchen begegnete, erinnerte sie sich schlagartig an den gestrigen Vorfall.

„Wie geht es dir?“, fragte sie.

Vermeide Info-Dump!

Eine weitere mögliche Funktion von Dialogen ist die Exposition: Hintergrundinformationen für den Leser, damit er versteht, wie die narrative Welt funktioniert. Grundsätzlich ist es eleganter, Informationen in Dialogen unterzubringen als dass der Erzähler sie direkt beim Leser ablädt (das heißt: den Erzählertext wie einen Sachtext mit Informationen vollstopft). Allerdings lauern hier auch viele Gefahren:

- Da wären erstens die sogenannten „As you know“-Erzählsituationen: Wenn die Figuren sich gegenseitig von Dingen erzählen, von denen sie alle bereits wissen, hat der Text innerhalb der Geschichte selbst keine Existenzberechtigung.

- Auch solltest du bei Exposition in Dialogen lange Textblöcke meiden. Kein Mensch der Welt gibt Sachtexte auswendig wieder. Ein langer Monolog innerhalb eines Dialogs ist höchstens nur dann berechtigt, wenn eine Figur eine Geschichte erzählt und man deren Erzählfluss nicht unterbrechen möchte.

Als weiterführendes Material verweise ich an dieser Stelle zu meinem Artikel zum Thema Info-Dump.

Figuren und ihre Individualität

Ein häufiger Ratschlag bezüglich der Dialoge lautet, dass der Leser anhand der wörtlichen Rede allein den Sprecher identifizieren können sollte.

Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie die Figuren sprechen, individuell sein sollte.

Denn das macht Dialoge und die Geschichte insgesamt nicht nur lebendiger, sondern die Art zu sprechen ist wichtig für die Charakterisierung der einzelnen Figuren.

Wie macht man die wörtliche Rede also individuell?

Dazu gibt es eine Menge Punkte, an die man denken könnte bzw. sollte:

- Zu den ersten Dingen, über die man nachdenken sollte, gehören Dialekt und Soziolekt: Beide zeigen an, wo die Figur herkommt – geographisch und gesellschaftlich. Rund um Hannover, wo ich herkomme, spricht man zum Beispiel anders als in Tübingen, wo ich studiert habe. Denn viele Schwaben „schwäbeln“, selbst wenn sie eigentlich Hochdeutsch sprechen. Mein Exfreund, der Bade ist, schwäbelt aus Prinzip nicht und spricht reines Hochdeutsch, obwohl er in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen ist. Was eine Menge über seine Persönlichkeit und das historische Verhältnis zwischen Baden und Württemberg aussagt.

Dasselbe Prinzip gilt für auch für den Soziolekt: Denn man saugt die spezifische Sprechweise des eigenen sozialen Milieus mehr oder weniger mit der Muttermilch auf – oder man wehrt sich dagegen, was ja auch sehr viel über einen aussagt. - Auch Subkulturen beeinflussen die Sprache eines Menschen. Ich bin beispielsweise Russlanddeutsche und ich kann damit aus erster Hand bezeugen, dass wir Russlanddeutschen bestimmte Wörter aus dem Deutschen entlehnt und zum Teil verunstaltet haben, sodass unser Russisch von den Russen in Russland – oder auch in anderen Teilen der Welt – nicht immer zu 100 % verstanden werden kann. – Und dann gebraucht meine Oma auch Wörter, die ich lange Zeit nicht verstehen konnte, weil sie konservierte Überbleibsel eines deutschen Dialekts aus dem 19. Jahrhundert mit russicher Aussprache sind. Von Dingen wie Jugendslang, Fachjargon aller möglichen Bereiche und Begriffen, die zum Beispiel um bestimmte Musikrichtungen herum entstehen, will ich gar nicht erst anfangen.

- Nicht zuletzt hat jeder Mensch auch seinen höchst eigenen Idiolekt: die individuelle Sprache eines Menschen inklusive Wortschatz, Syntax und Aussprache.

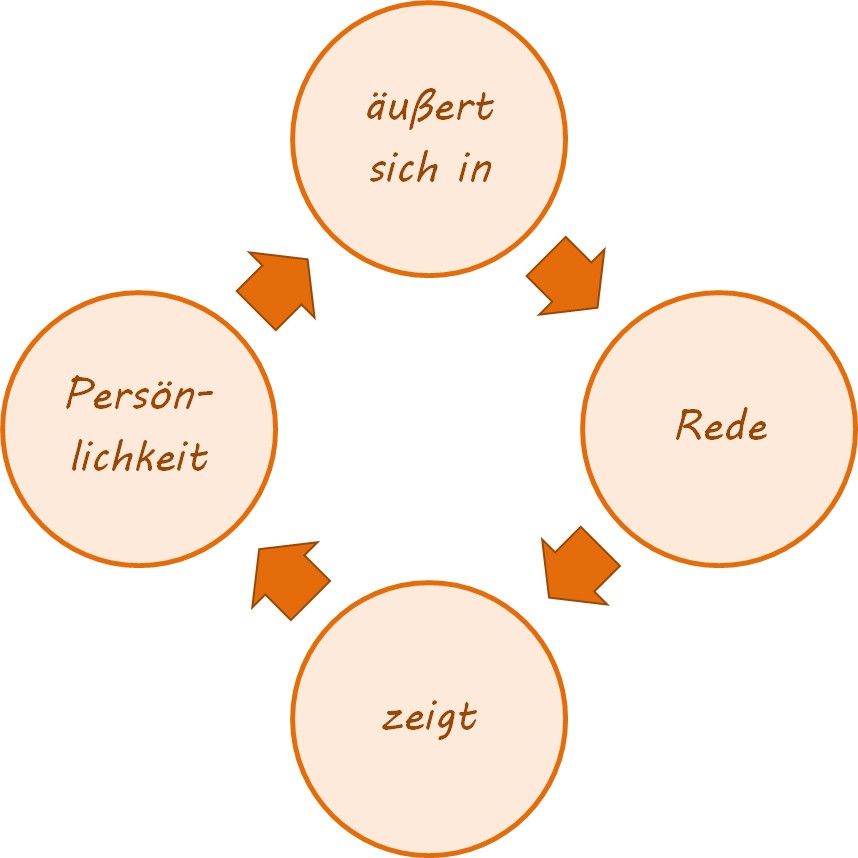

- Aber auch die Persönlichkeit beeinflusst die Sprache: So gibt es z.B. Menschen, die gerne viel Subtext in ihre Sprache einbauen, wie auch Menschen, die alles buchstäblich nehmen und auch selbst immer genau das sagen, was sie meinen. Manche Menschen neigen mehr zu Dingen wie Ironie und Sarkasmus, manche weniger. Manche schimpfen mehr, manche weniger und manche gar nicht.

- Außerdem haben viele Menschen neben recht gängigen Macken wie bestimmten Füllwörtern („sozusagen“, „irgendwie“), Nuscheln und Sicherheitsfragen („…, oder?“, „…, nicht wahr?“) auch sehr spezielle Sprachticks: Ob es nun eine bestimmte Lieblingsmetaphorik ist, ein Hang zu Sprichwörtern oder Wortspielen oder auch das unvergessliche Chrm, chrm von Dolores Umbridge in den Harry Potter-Büchern. Ich selbst zum Beispiel habe eine ziemliche Vorliebe für Diminutive.

Nicht vergessen werden sollte auch, dass die Sprache eines Individuums sich je nach Situation und Adressat gerne ändert:

- So können Eigenheiten wie Stottern nicht nur etwas über eine Persönlichkeit insgesamt aussagen, sondern auch über den aktuellen Gemütszustand des Menschen.

- Auch die Reaktion zweier Menschen auf ein und dieselbe Situation kann grundsätzlich unterschiedlich ausfallen: Abhängig vom Temperament mag jemand auf eine schlechte Nachricht gelassen reagieren, während ein anderer vielleicht wütend losschreit.

- Und außerdem hängt unsere Sprache sehr stark davon ab, ob wir uns im Kreis der Familie, unter Freunden oder unter unseren Kollegen befinden. Ob wir mit einem Mann reden oder mit einer Frau. Mit einem Erwachsenen oder einem Kind. Mit einer Putzfrau oder einem Staatsoberhaupt.

Vor allem aber sagt die Art und Weise, wie sich die Sprache eines Menschen verändert, sehr viel darüber aus, wer er ist.

Was ich unterm Strich also sagen will, ist:

Was die Figuren wie und in welcher Situation sagen, sagt sehr viel über sie aus. Und was wir bereits über sie wissen, spiegelt sich folglich in dem, was sie sagen, sodass wir sie alleine daran erkennen können.

Hier ein simples Beispiel:

Aus dem bisherigen Verlauf der Geschichte wissen wir, dass Lieschen eine Pessimistin ist und Fritzchen ein unverbesserlicher Optimist. Nun stürzen die beiden von einem Hochhaus.

Dabei schreit einer: „Aaaaaaaaah, ich falle!“

Und der andere: „Juhuuu, ich fliege!“

Und weil wir die Figuren ja bereits kennen, können wir ohne Hilfe seitens des Erzählers zuordnen, welcher Schrei zu wem gehört. Außerdem erkennen wir, dass Lieschen zwar einen besseren Sinn für Realität besitzt, aber Fritzchen im Hier und Jetzt der glücklichere Mensch ist.

So weit, so gut. Aber an dieser Stelle auch eine Warnung:

Bitte, bitte nicht übertreiben!

Dass man den Sprecher anhand der wörtlichen Rede identifizieren können sollte, ist ein Ideal. Es sollte nicht in Dialoge ausarten, in denen jeder einen markanten Sprachtick hat, jeder Stotterer explizit eingebaut wird und alle nur noch Dialekt reden. Denn dann ist die Suppe schnell überwürzt.

Realismus

Grundsätzlich wird es gerne gesehen, wenn Dialoge realistisch und authentisch sind. Es ist meistens zum Beispiel eher schwierig, zu Figuren ein Gefühl von Nähe aufzubauen, wenn sie immer extrem hochgestochen sprechen. Das Gegenteil von hochgradig stilisierter Rede ist die wortwörtliche Wiedergabe dessen, wie Menschen wirklich sprechen:

- Sie verhaspeln sich und stottern,

- bilden unvollständige Sätze,

- missverstehen sich und reden aneinander vorbei,

- schweifen in ihren Gesprächen ab zu völlig irrelevanten Dingen,

- verwenden viele überflüssige Wörter,

- wiederholen sich inhaltlich,

- halten sich an ausschweifende Höflichkeitsrituale,

- fallen sich gegenseitig ins Wort und reden sogar gleichzeitig

- …

Ein Text, der in seinen Dialogen das alles penibel umsetzt, wird für den Leser schnell zur Qual. Denn in erzählenden Texten geht es bei Gesprächen meistens mehr um das Was und weniger um das Wie. – Natürlich ist es wichtig, wie jemand etwas sagt, aber es ist in den meisten Fällen das Was, das den Plot vorantreibt. So realistisch einzelne kosmetische Details wie das Stottern oder Füllwörter auch sein mögen – sie tragen meistens wenig zur Handlung bei und sind somit überflüssig. Denn schlimmstenfalls lenken sie sogar von den wichtigen Dingen einer Geschichte ab.

Realismus ist bei Dialogen wie Salz beim Kochen: In Maßen sorgt es für Authentizität und Nähe zum Leser sowie für eine bessere Charakterisierung der Figuren. Doch wenn man es übertreibt, ist die Suppe versalzen und ungenießbar.

Deswegen sollten die in diesem Abschnitt aufgelisteten Punkte mehr als eine Art dezente Dekoration verwendet werden und nicht als Hauptschwerpunkt der Dialoge auftreten. Wenn Du sie einbaust, sollten sie abseits vom Realismus eine wichtige Funktion innerhalb der Handlung erfüllen. Und wenn sie es nicht tun, dann lass sie weg.

Subtext

Der Psychologe und Kommunikationwissenschaftler Friedemann Schulz von Thun hat das Kommunikationsquadrat entwickelt. Nach diesem Modell enthält jede Äußerung vier Botschaften gleichzeitig:

- die Sachinformation

(Fakten, Daten, Sachverhalte) - die Selbstkundgabe

(was der Sprecher durch das Gesagte über sich selbst aussagt) - der Beziehungshinweis

(wie der Sprecher meint zum Adressaten zu stehen) - der Appell

(was der Sprecher beim Adressaten erreichen möchte)

Das bedeutet zum Beispiel:

Lieschen betritt einen Raum und sagt: „Es ist kalt hier drin.“

Diese Aussage hat nach Schulz von Thun nun vier Bedeutungen. Diese könnten sein:

- die Sachinformation: „In diesem Raum ist es kalt.“

- die Selbstkundgabe: „Ich friere.“

- der Beziehungshinweis: „Ich vertraue auf deine Hilfsbereitschaft.“

- der Appell: „Mach das Fenster zu.“

Wenn deine Figuren also miteinander ins Gespräch kommen, bedenke, dass die Kommunikation eben nicht nur auf der Sachebene stattfindet. Was sagen sie zwischen den Zeilen? Was ist ihre Selbstkundgabe, ihr Beziehungshinweis und ihr Appell?

Denn reale Menschen sagen immer etwas zwischen den Zeilen und Dialoge, die ausschließlich auf der Sachebene stattfinden, wirken deswegen leicht realitätsfern, platt und langweilig.

So weit so gut. Doch wenn wir noch einen Schritt weiter gehen …

Wir Menschen sind verschieden und in einem Dialog gibt es da noch mindestens einen Gegenüber, der die Aussage interpretiert. Und diese Interpretation kann etwas völlig Anderes sein als das, was der Sprecher gemeint hat.

Kehren wir also zurück zu unserem Beispiel:

Fritzchen hat Lieschens Aussage gehört, auf seine eigene Weise interpretiert und antwortet: „Hm. Den Eindruck habe ich nicht.“

Er hat auf seine Weise zwischen den Zeilen gelesen und denkt ehrlich und aufrichtig, dass Lieschen nur seine Meinung zur Raumtemperatur wissen möchte. Deswegen kann er beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum sie plötzlich so verletzt ist.

Wie Du also siehst, bietet auch das Verstehen oder Nichtverstehen von Subtext einen fruchtbaren Nährboden für Konflikte und interessante Interaktionen zwischen Figuren generell.

Das Drumherum von Dialogen

Doch nicht nur der Inhalt der wörtlichen Rede macht einen guten Dialog aus, sondern auch das Drumherum. Hier also einige solche Dinge …

Das Talking Head Syndrome

Vergiss nie das buchstäbliche Drumherum von Dialogen. Denn eine gute Dialog-Szene besteht nicht nur aus dem, was die Figuren sagen.

Denn wenn Menschen reden, bewegen sie ihren Körper, haben Gestik und Mimik, und sie interagieren mit ihrer Umwelt.

Wenn du deinen Dialog nicht mit diesen gesprächsbegleitenden Handlungen auflockerst, kommt es zum sogenannten Talking Head Syndrome:

Weil die Figuren außer Reden offenbar nichts tun, sieht man als Leser keine lebendige Szene vor sich, sondern zwei Köpfe in einem leeren Raum, die Wörter austauschen.

Mache Dir also bei jedem Dialog auch Gedanken darüber, was Deine Figuren während des Redens tun und was um sie herum passiert.

Solche Handlungen sind übrigens auch ein gutes Mittel, um Textblöcke in der wörtlichen Rede aufzulockern. Und außerdem helfen sie auch beim nächsten Punkt …

Begleitsätze

Die wohl schmerzhaftesten Stolperfallen bei Dialogen lauern in Begleitsätzen zur wörtlichen Rede. Denn leider, leider lernen viele von uns in der Schule zwei blödsinnige Dinge: viele Synonyme für „sagen“ und viele Umschreibungen für den Sprecher.

Du hast es bestimmt schon vorhin bei meinem Beispiel für einen katastrophalen Dialog gespürt:

Die Synonyme für „sagen“ sind oft inhaltlich überflüssig, schlimmstenfalls einfach unpassend, und lenken vom Dialog selbst ab.

Auch Umschreibungen der Sprecher wirken oft fehl am Platze und lenken vom Dialog ab.

Gerade bei den Umschreibungen der Sprecher gibt es bei anfangenden Autoren diesen irrsinnigen Trend, immer wieder die Augen- und Haarfarben der Figuren hervorzuheben, obwohl diese rein gar nichts zur Handlung beitragen.

In Bezug auf Begleitsätze ist es wichtig zu verstehen:

Ein perfekter Begleitsatz hat möglichst unauffällig zu sein, um den Fluss des Dialogs nicht zu stören.

Aber wie macht man das?

Nun, bei den Umschreibungen der Sprecher kann man ganz klassisch die Namen verwenden und sie so oft wie möglich mit Personalpronomen („er“/„sie“) ersetzen. – Keine Sorge, dass es die Leser nervt! Denn „Fritzchen“ fällt in einem Text viel weniger auf als „der Blauäugige“ und markiert zugleich ganz unmissverständlich den Sprecher.

Auch „sagen“ braucht keine Umschreibungen und Synonyme. Denn „sagen“ ist ein so gebräuchliches, simples und neutrales Wort, dass es beim Lesen kaum ins Auge fällt. Das bedeutet nicht, dass man auf Synonyme komplett verzichten sollte, aber diese sind nur selten zu gebrauchen und ausschließlich nur dann, wenn es passt.

Noch besser als „sagen“, ist es aber, die Begleitsätze durch Handlungen zu ersetzen. Zum Beispiel so:

Fritzchen blicke aus dem Fenster und nickte. „Ja, sehr schönes Wetter.“

Hier geht aus dem Text von alleine hervor, dass Fritzchen der Sprecher ist. Ein Begleitsatz ist nicht nötig.

Und, last but not least, bietet es sich tatsächlich manchmal an, die wörtliche Rede einfach so ohne Begleitsatz oder sogar Handlung stehen zu lassen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn zwei Figuren einen schnellen Wortwechsel haben (und man die Erzählzeit nicht in die Länge ziehen will) und/oder wenn aus dem Zusammenhang sowieso klar ist, wer gerade spricht.

Formalia

Zuletzt möchte ich hoch auf zwei Punkte zur formalen Textgestaltung eingehen.

Erstens:

Beginne jedes, jedes, JEDES Mal einen neuen Absatz, wenn der Sprecher wechselt!

Kaum etwas ist unübersichtlicher als ein Dialog, in dem der Übergang von einem Sprecher zum anderen nicht visuell gekennzeichnet ist. Vergleiche selbst, was leserlicher ist:

- Ohne Absätze:

„Guten Morgen“, lächelte Lieschen. „Guten Morgen“, antwortete Fritzchen. „Schönes Wetter heute, nicht wahr?“, meinte die Braunhaarige. „Ja, sehr schönes Wetter“, bestätigte der Blauäugige. „Wollen wir uns draußen hinsetzen?“, schlug die junge Frau vor. „Ja, gerne“, willigte ihr Kollege ein.

- Mit Absätzen:

„Guten Morgen“, lächelte Lieschen.

„Guten Morgen“, antwortete Fritzchen.

„Schönes Wetter heute, nicht wahr?“, meinte die Braunhaarige.

„Ja, sehr schönes Wetter“, bestätigte der Blauäugige.

„Wollen wir uns draußen hinsetzen?“, schlug die junge Frau vor.

„Ja, gerne“, willigte ihr Kollege ein.

Zweitens:

Achte auf die korrekte Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede!

- Benutze Anführungsstriche, um die wörtliche Rede zu kennzeichnen.

- Trenne die wörtliche Rede vom Begleitsatz durch ein Komma.

- Wenn die wörtliche Rede von einem Begleitsatz gefolgt wird, wird bei der wörtlichen Rede kein Punkt. Ein Ausrufe- oder Fragezeichen hingegen schon.

Diesen Punkt haben wir übrigens bereits in in einem früheren Artikel angeschnitten.

Besserer Dialog

Da wären wir also nun. So viel zu meinen Tipps für bessere Dialoge. Und wie anfangs versprochen, will ich nun schauen, ob ich aus dem katastrophalen Dialog vom Anfang einen besseren machen kann. Ich behaupte nicht, dass meine bessere Variante grandios ist, aber allemal besser als die katastrophale Variante.

Als Lieschen den Raum betrat, saß Fritzchen bereits am Tisch und starrte mit säuerlicher Miene ins Leere.

Sie quetschte ein Lächeln hervor. „Guten Morgen.“

Fritzchen blickte auf.

„Guten Morgen“, sagte sein Mund. „Fall tot um“, sagten seine Augen.

Sie holte tief Luft. Ja, auch ihr Magen wollte sich des Frühstücks entledigen bei dem bloßen Gedanken, dass sie den ganzen Tag mit ihm zusammenarbeiten musste. Aber sie waren doch zwei erwachsene Menschen!

Na ja. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten. Augen zu und durch!

Sie ließ ihren Blick durch das dunkle Besprechungszimmer schweifen und blieb am Fenster hängen. Ein saftiges Grün und ein kräftiges Blau leuchteten herein.

„Schönes Wetter heute, nicht wahr?“

„Ja, sehr schönes Wetter.“ Fritzchen hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, aus dem Fenster zu schauen.

„Wollen wir uns draußen hinsetzen?“

Fritzchen antwortete nicht sofort. Für einen Moment wurde seine Miene sogar noch säuerlicher und seine verschränkten Hände wirkten verkrampft. Doch dann entspannte sich plötzlich seine gesamte Haltung wie ein Ballon, aus dem Luft abgelassen wurde.

„Ja, gerne“, sagte er leise.

Ich hoffe, ich konnte mit den beiden Varianten ein und desselben Dialogs demonstrieren, welchen Unterschied die Befolgung zumindest einiger der in diesem Video erwähnten Tipps ausmachen kann. Und vor allem: Warum gute Dialoge wirklich, wirklich wichtig sind.