Ein guter Schreibstil erfordert natürlich sehr viel Übung. Doch mit einigen Tricks kannst Du ihn jetzt sofort verbessern. Und genau diese Tricks verrate ich Dir in diesem Artikel: Lerne besser zu formulieren und schreibe bessere, ausdrucksstarke Texte.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Es ist nahezu gruselig, wie einfach man seinen Schreibstil verbessern kann. – Und das sollte das Ziel eines jeden Autors sein: Denn wer würde schon eine noch so interessante Geschichte lesen, wenn sie unlesbar geschrieben ist? Wenn man jeden Satz zweimal lesen muss, um ihn zu verstehen? Wenn man mittendrin den Faden verliert?

Ein flüssiger Schreibstil ist eine Kunst für sich. Sprache, die einfach nur mühelos dahinflutscht, erfordert natürlich viel Übung. Mehr noch:

An einer einfachen, flüssigen und scheinbar mühelosen Sprache erkennt man einen Autor, der sein Handwerk wirklich beherrscht.

Dass man viel schreiben muss, um an diesen Punkt zu gelangen, versteht sich von selbst. Doch Du kannst den Lernprozess mächtig ankurbeln. Dafür musst Du Dir bewusst machen, welche konkreten Dinge Deinen Schreibstil schwerfällig machen. Worauf Du beim Schreiben achten und was Du beim Überarbeiten eliminieren solltest.

Und um genau solche Details – häufige Stilfehler – geht es in diesem Video. Wenn Du sie stets im Hinterkopf behältst – glaube mir, Dein Schreibstil wird schlagartig besser.

Komplizierter Schreibstil vs. einfacher Schreibstil

Ja, es gibt sie: Erfolgreiche Autoren, die einen unmöglich komplizierten Schreibstil haben. Und manchmal ist so ein Schreibstil auch durchaus berechtigt. Doch in den meisten Fällen steht ein komplizierter Schreibstil dem Erfolg eines Romans eher im Weg.

So haben Jodie Archer und Matthew L. Jockers herausgefunden, dass die meisten Bestseller im Gegensatz zu den meisten Nicht-Bestsellern auf eine authentische Alltagssprache Wert legen. Auf eine einfache Sprache, die nah am Leser ist. Die nur so dahinfließt, sodass der Leser sich zurücklehnen und sich von der Handlung treiben lassen kann. Wenn jeder Satz besondere Konzentration erfordert, ist das natürlich nicht möglich.

Viele beginnende Autoren halten die Schwerfälligkeit ihrer Sprache oft für ihren individuellen Schreibstil. Dabei sind es in Wirklichkeit immer wieder dieselben Dinge, die einen Text unnötig verkomplizieren. Ich würde daher sagen:

Erst, wenn Du diesen Wust an stilistischen Anfängerfehlern vermeidest, kommt Deine wahre Individualität zum Vorschein.

Aber was sind denn nun diese stilistischen Anfängerfehler? – Gehen wir sie doch nacheinander durch!

Stilfalle 1: Satzlänge

Man möchte meinen, einfache Sätze zu bilden wäre einfach. Ist es aber nicht. Denn viele Autoren – inklusive mich selbst – neigen zumindest in der Anfangsphase zu endlosen Schachtelsätzen.

Merke Dir also folgende Faustregeln:

Ein guter, kurzer Satz besteht aus 8–12 Wörtern. Maximal 20 Wörtern.

Jeder Gedanke braucht einen eigenen Satz.

Wenn ein Satz zu lang ist bzw. zu viele Gedanken enthält, merkst Du das ganz leicht an den vielen Kommas. Diese Kommas sind oft gute Stellen, um einen Satz zu teilen. Ersetze also passende Kommas einfach durch Punkte. Und mache Nebensätze zu Hauptsätzen oder eliminiere sie komplett.

Extremes Beispiel:

„Nachdem Fritzchen und Lieschen das Café, wo sie der Bedienung, die sehr freundlich gewesen war, ein großzügiges Trinkgeld hinterlassen hatten, verlassen hatten, gingen sie ins Kino, allerdings nur ganz kurz, denn es lief nichts Gutes, also gingen die nach Hause und gönnten sich einen Netflix-Abend.“

Besser wäre:

„Fritzchen und Lieschen gaben der freundlichen Bedienung ein großzügiges Trinkgeld. Dann verließen sie das Café und gingen ins Kino. Da lief aber nichts Gutes. Also gingen sie nach Hause und gönnten sich einen Netflix-Abend.“

Wenn Du aber nun mehrere Sätze hast, dann hast Du mehrere säuberlich getrennte Gedanken. Und mehrere Gedanken ergeben einen Aspekt.

Noch eine Faustregel:

Jeder Aspekt braucht einen eigenen Absatz.

Das heißt: Jedes Mal, wenn das Thema auch nur ansatzweise in eine neue Richtung driftet – Neuen Absatz beginnen! Denn „Textwände“ sind schwer zu lesen.

Zum Beispiel:

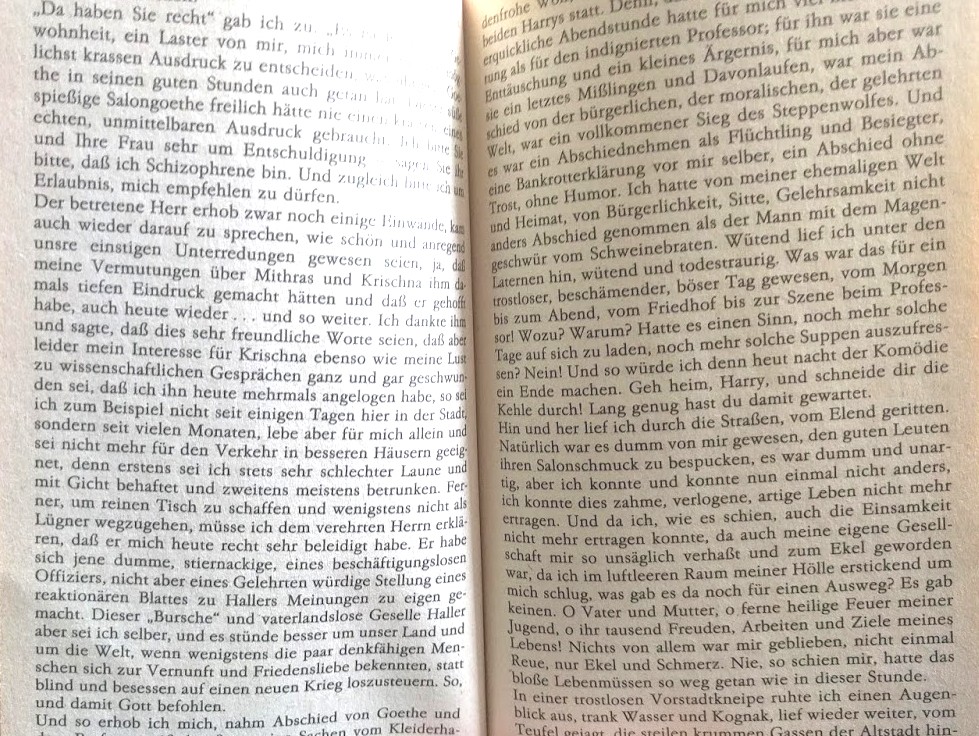

Hier ist ein Foto aus dem Steppenwolf von Hermann Hesse. Der Autor macht eher wenig Absätze. Inhaltlich mochte ich das Buch, aber das Lesen an sich war stellenweise eine Qual.

Stilfalle 2: Schwerfällige Formulierungen

Doch nicht nur die Länge an sich macht Sätze kompliziert: Das Deutsche kennt mehrere grammatische Konstruktionen, die den Sprachstil schwerfällig machen. Wenn Du sie also nicht unbedingt brauchst, solltest Du sie vermeiden.

Der Konjunktiv

Die erste sperrige Konstruktion ist der Konjunktiv. Zur Erinnerung:

- Man verwendet den Konjunktiv I bei Wünschen und Aufforderungen sowie bei indirekter Rede:

„Möge die Macht mit dir sein!“

„Fritzchen sagte, er wolle noch etwas erledigen.“

- Der Konjunktiv II ist entweder eine Alternative zum Konjunktiv I, falls die entsprechende Form mit einer anderen Form verwechselt werden könnte; oder er drückt etwas Unwahrscheinliches aus:

„Ich sagte, ich hätte einen Hund.“

(Statt: „Ich sagte, ich habe einen Hund.“)

„Ich wollt‘, ich wär‘ ein Huhn.“

Der Konjunktiv II hat außerdem die „Würde“-Form als Alternative:

„Ich würde dir zustimmen, wenn ich deine Meinung teilen würde.“

Wie schwer zu übersehen ist, fühlen sich Konjunktive oft veraltet an. Sie werden in der gesprochenen Sprache kaum verwendet und fallen beim Lesen deswegen sofort ins Auge.

Auch muss man gerade beim Irrealis etwas umdenken, weil man einerseits eine Information bekommt, diese aber nicht stimmt.

Darüber hinaus haben beide Konjunktive das Problem, dass sie nichts Konkretes aussagen: Es sind Wünsche, Möglichkeiten und die Wiedergabe von etwas, das jemand angeblich gesagt hat. Was Konjunktive hingegen nicht haben, sind klare Aussagen und Autorität.

Wenn die jeweilige Textstelle es also nicht zwangsläufig erfordert, ist es sinnvoll, sich beim Schreiben einer Geschichte um Konjunktive herumzuschlängeln und dem Leser etwas Konkretes und – vor allem – Reales zu geben.

Das Passiv

Die zweite sperrige Konstruktion ist das Passiv. Auch sie ist umständlich und erfordert ein Umdenken:

„Lieschen wird von Fritzchen geliebt.“

Im Aktiv klingt der Satz nicht nur viel prägnanter, sondern ist auch kürzer und einfacher:

„Fritzchen liebt Lieschen.“

Außerdem: Eine Geschichte braucht Handlung. Jemand muss handeln. Und das Aktiv drückt genau das aus. Das Passiv hingegen hinterlässt einen Eindruck von Passivität. Die Dinge passieren einfach, ohne dass jemand etwas dafür tut.

Daher macht der Gebrauch des Passivs nur Sinn, wenn die entsprechende Situation es wirklich erfordert.

Die Negation

Die dritte sperrige Konstruktion ist die Negation. Das sind Sätze mit Wörtern wie „nicht“, „kein“ und „ohne“. Auch hier muss das Gehirn umdenken: Es sieht ein Bild – und dann erst die Negation. Es schwebt also immer die Gefahr mit, dass die Leser die Negation übersehen oder vergessen. Damit sind Missverständnisse vorprogrammiert.

Außerdem schwingt auch hier etwas Unkonkretes mit. Wir bekommen eine Information – und dann wird sie umgedreht. Vergleiche:

„Fritzchen will Lieschen nicht verlieren.“

„Fritzchen will um Lieschen kämpfen.“

Der negative Satz drückt vor allem Angst, Passivität und eine Opferrolle aus. Im positiven Satz ist Fritzchen aktiv und handelt. Welche Variante von Fritzchen ist dem Leser wohl sympathischer?

Dasselbe gilt übrigens auch für verneinende Suffixe wie „-los“ und „-frei“ und Präfixe wie „un-“. Denn die Wörter „grenzenlos“, „einwandfrei“ und „unschön“ bestehen größtenteils immer noch aus den Wörtern „Grenze“, „Einwand“ und „schön“. Wenn eine Negierung also keinen bestimmten Zweck erfüllt, solltest Du lieber auf Wörter wie „vollkommen“ oder „ewig“, „perfekt“ oder „richtig“ und „hässlich“ oder „schlecht“ zurückgreifen. Das sind klare, eindeutige Aussagen, die Autorität ausstrahlen.

Und natürlich gilt das Ganze umso mehr für doppelte Verneinungen. Vergleiche:

„Fritzchen fand Lieschen nicht unschön.“

„Fritzchen fand Lieschen schön.“

Gib es zu: „Nicht unschön“ ist ein verwirrendes – und vor allem überflüssiges – Negations-Labyrinth. Tu es Deinen Lesern nicht an. Zumindest nicht ohne guten Grund.

Der Infinitiv

Die vierte und letzte sperrige Konstruktion ist der Infinitiv. Wir alle kennen ihn: Er macht simple Aussagen zu endlosen Schachtelsätzen. Zum Beispiel:

„Endlich traute sich Fritzchen, Lieschen auf ein Date einzuladen.“

Warum formuliert man es nicht einfacher?

„Endlich lud Fritzchen Lieschen auf ein Date ein.“

Der Infinitiv macht die Sprache äußert schwerfällig – vor allem, wenn er häufig vorkommt. Es gilt daher auch hier: Wenn Du ihn nicht unbedingt brauchst – weg damit!

Stilfalle 3: Wortwahl

Doch nicht nur beim Formulieren von Sätzen kann einiges schief laufen. Auch bei der Wortwahl lauern viele Gefahren.

Wie Du Dir nach dem Abschnitt über die Satzlänge denken kannst, ist auch die Länge einzelner Wörter wichtig. Achte darauf, dass die Wörter in Deinen Texten maximal 4 Silben enthalten. Wenn das Wort, das Du verwenden willst, länger ist, suche lieber nach einem kürzeren Synonym. – Und selbst wenn das Wort nur drei oder vier Silben hat: Wenn es ein kürzeres Synonym gibt, benutze es!

Sei auch vorsichtig mit Fachsprache, Slang und Fremdwörtern. Hier sind natürlich Deine Zielgruppe und Dein Setting entscheidend: Wenn Deine Geschichte in einem Krankenhaus spielt, werden natürlich einige medizinische Fachausdrücke fallen. Wenn es um Teenager geht, darfst Du auch Wörter verwenden, die ältere Menschen vielleicht nicht verstehen. Halte die Menge solcher Wörter jedoch immer möglichst klein.

Verzichte bitte, bitte auch auf alles, was sich nach Behörden oder Rechtstexten anhört. Das sind Wörter und Formulierungen wie: hinsichtlich, insbesondere, währenddessen, aufgrund von, insofern …

Aufpassen solltest Du auch bei Wörtern, die einfach nur doppelt-gemoppelter Unsinn sind. Zum Beispiel: allermeiste, einzigster … – Man kann nicht einziger sein als einzig!

Eine weitere Gefahr sind Substantivierungen. Denn auch sie gehören zu den Dingen, die das Gehirn zum Umdenken zwingen. Vergleiche selbst:

„Die Bauern ergriffen Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung.“

„Die Bauern bekämpften Schädlinge.“

Welcher Satz ist verständlicher? Daher Vorsicht bei Wörtern, die auf „-ung“ enden! Das sind oft substantivierte Verben.

Substantivierte Adjektive hingegen erkennt man oft an den Endungen „-heit“, „-keit“ und „-nis“. Auch sie machen Texte kompliziert. Vergleiche:

„Zwischen Fritzchen und Lieschen herrschte Einigkeit.“

„Fritzchen und Lieschen waren sich einig.“

Stilfalle 4: Überflüssige Wörter und Information

Jetzt haben wir lang und breit darüber gesprochen, was alles paraphrasiert gehört. Worüber wir aber noch unbedingt reden müssen, sind Dinge, die Du komplett streichen solltest.

An erster Stelle stehen hier natürlich Füllwörter. Das sind Wörter wie: also, eigentlich, überhaupt, nun, dann, doch, irgendwie … Ja, sie tragen manchmal zur Bedeutung eines Satzes bei oder lockern die Sprache etwas auf. Aber in sehr, sehr vielen Fällen tragen sie nichts zum Text bei und ziehen ihn künstlich in die Länge. Lass sie lieber weg.

Etwas schwieriger zu erkennen sind hingegen überflüssige Adjektive und Adverbien sowie verzichtbare Textabschnitte. Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an.

Überflüssige Adjektive und Adverbien

Adjektive und Adverbien sollen einem Text theoretisch mehr Leben und Farbe verleihen. Doch oft sind sie schlichtweg überflüssig. Schau deswegen immer genau hin, ob Du sie wirklich brauchst! Zum Beispiel:

„Du bist doof!“, schrie Lieschen.

„Du bist doofer!“, rief Fritzchen verärgert.

In dieser Situation ergibt es sich von selbst, dass Fritzchen verärgert ist. Und abgesehen davon schreit dieser Dialog nach „Show, don’t tell“.

Anderes Beispiel:

„Meine Eltern lasen mein Zeugnis mit sichtlichem Stolz.“

Ähem. Wenn der Stolz der Eltern nicht „sichtlich“ wäre, würde das „Ich“ es nicht sehen. Beschreibe lieber, wie sie vor Stolz nur so strahlen. Wie sie das „Ich“ loben. Denn auch dieser Satz schreit nach „Show, don’t tell“.

Und weil alle guten Dinge drei sind:

„Fritzchen nahm Anlauf und sprang ins feuchte Nass.“

… Hast Du schon mal trockenes Nass gesehen? Schreibe lieber: „planschte ins Wasser“ oder sowas. Dasselbe gilt natürlich auch für „grünes Gras“, „harten Beton“ und so weiter und so fort.

Inhaltliche Zusammenfassungen

Überflüssig sind, wie gesagt, gerne mal auch ganze Textabschnitte. Abgesehen von überflüssigen Szenen, die nichts zur Geschichte beitragen, gibt es da nämlich auch das Phänomen der nutzlosen inhaltlichen Zusammenfassungen und Erklärungen.

Hier ein äußerst sündhaftes Beispiel aus einer früheren Version meines eigenen Manuskripts:

Für den Kontext: Mein Protagonist mit dem Spitznamen Jara ist Kadett an einer Akademie, wo er zum Elitesoldaten ausgebildet wird. Zur Ausbildung gehört auch zeremonieller Wachdienst vor dem Tor der Akademie. Und während des Wachdienstes machen sich einige Passanten einen Spaß daraus, die unbeweglichen Wächter zu provozieren.

Eine besondere Art von Provokation kommt von einer Gruppe Mädchen. Sie reduzieren die Kadetten offen auf Objekte sexueller Begierde und reden über äußerst intime Themen. Ein Mädchen namens Cornelia ist gerade dabei, eine hitzige Diskussion zu verlieren.

„Cornelia rümpfte nur beleidigt die Nase, während Jara mit größter Mühe der Versuchung widerstand, in den gefühlten Abgrund neben ihm zu springen. Er presste die Zähne noch stärker aufeinander und stand fest und steinern mit seiner Hellebarde in der Hand wie ein Fels in der Brandung. Die weiblichen Intimitäten prallten gegen ihn, eine Welle nach der anderen, und er gab sich größte Mühe, die ganzen Wahrheiten über das weibliche Geschlecht, die auf ihn nur so einprasselten, zu überhören.“

(Anmerkung: Der „gefühlte Abgrund“ hat sich bereits an früherer Stelle zwischen Jara und seinem Kameraden auf der anderen Seite des Tores aufgetan.)

Was ist an diesem einen Absatz also alles falsch?

- Zunächst erstmal: Dass Cornelia „beleidigt“ ist, ist aus dem Zusammenhang klar. Überflüssiges Adverb. Weg damit.

- Der erste Satz enthält einen Infinitiv.

- Dass der „Fels in der Brandung“ „fest und steinern“ ist, versteht sich von selbst. Löschen.

- Die Sätze sind generell sehr lang. Kürzen.

- Und nun worum es mir hier eigentlich geht: Der letzte Satz, der immerhin den halben Absatz ausmacht, ist nicht nur lang, sondern auch komplett überflüssig. Er fasst einfach nur zusammen, was der Leser gerade erst gelesen hat. Außerdem verwässert das Geschwafel das Bild vom „Fels in der Brandung“. Also weg mit dieser unnötigen Erklärung.

In der aktuellen Version des Manuskripts lautet diese Stelle so:

„Cornelia rümpfte nur die Nase, während der gefühlte Abgrund Jara einladend angrinste. Er presste die Zähne noch stärker aufeinander und stand mit seiner Hellebarde da wie ein Fels in der Brandung.“

- Und? Spürst Du den Unterschied?

Weitere Bemerkungen

Nun haben wir ganz ausführlich über jede Menge „Don’t„s gesprochen. Was sind aber die „Do„s?

An erster Stelle solltest Du natürlich für Deine Zielgruppe schreiben. Ein Buch für Kinder muss viel einfacher geschrieben sein als ein Buch für Erwachsene. Doch für praktisch alle Zielgruppen gilt:

In der Kürze liegt die Würze!

Außerdem:

Schreibe möglichst nah an der gesprochenen Sprache. Denn sie fühlt sich am natürlichsten an.

Halte sie außerdem so bildhaft und emotional wie möglich. Stichpunkt: „Show, don’t tell“ und Kopfkino.

Und doch … Manchmal …

Manchmal erfüllt komplizierte Sprache durchaus einen bestimmten Zweck. Entscheide also selbst, wie sklavisch Du Dich an die Tipps in diesem Artikel halten willst!

Zu deinem Manuskript: „Wie ein Fels in der Brandung“ ist auch ein geeigneter Fraß für die Löschtaste. Eine abgelatschte Metapher. Besser klingt: „Er stand steinern mit seiner Hellebarde da“, das erweckt automatisch Bilder vom Fels in der Brandung und weist außerdem eine schöne Alliteration.

Du hast absolut recht. An dieser konkreten Stelle macht eine abgelatschte Metapher meiner Meinung nach aber durchaus Sinn, weil der nächste Satz beginnt mit: „Das redete er sich zumindest ein.“ Der klischeehafte Fels in der Brandung ist also eher das Bild, das ein Nicht-Literat für sich selbst erzeugt. Aber in dem Text/Video habe ich diesen Aspekt nicht erwähnt, daher hast Du auf jeden Fall recht und das ist eine wichtige Bemerkung. Vielen Dank!

Was die Alliteration angeht, so fände ich persönlich sie eher deplatziert bzw. der Satz liest sich dadurch holpriger. – Einfach, weil sie nichts ausdrückt, dafür aber einen Semi-Zungenbrecher erzeugt.

Hallo, gibt es ein Hilfsmittel, in einen über zweihundert seitigen Text wiederholungen einfach zu elimieren?

Danke!

Meinst Du Wiederholungen von Wörtern? Es gibt Software, die sie erkennt und markiert – die Synonyme oder Umschreibungen oder was auch immer muss man aber selbst einfügen. Die Software, die ich benutze, ist Papyrus Autor, aber das kostet um die 200 €, ist also nicht für jeden Geldbeutel.