Serien spielen auf dem heutigen Literaturmarkt eine immer größere Rolle. Die Leser sollen stärker an Geschichten gebunden werden und über Jahre hinweg mit den Figuren mitfiebern. Deswegen wird Autoren oft geraten, Serien zu schreiben. Doch was muss man dabei beachten? Welche Arten von Serien gibt es? Und wie überwindet man die Herausforderungen? – Darüber sprechen wir in diesem Artikel.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Dieser Artikel wurde zusammen mit acht weiteren Texten als Kapitel in den Schreibratgeber Der Schreibbaukasten: Geschichten konzipieren. Theorie und Praxisaufgaben für kreatives Schreiben aufgenommen, aufgefrischt und um Praxisaufgaben ergänzt. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Und hier kannst Du das Buch direkt bei Amazon bestellen.

Dieser Artikel wurde zusammen mit acht weiteren Texten als Kapitel in den Schreibratgeber Der Schreibbaukasten: Geschichten konzipieren. Theorie und Praxisaufgaben für kreatives Schreiben aufgenommen, aufgefrischt und um Praxisaufgaben ergänzt. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Und hier kannst Du das Buch direkt bei Amazon bestellen.

Sie helfen, einen festen Leserstamm aufzubauen und regelmäßige Verkäufe zu erzielen, sie prägen die Autorenmarke und vor allem: Sie bieten viel Raum für komplexe Geschichten, die nicht in ein Einzelbuch passen würden, oder einfach nur Geschichten, in die man gerne immer wieder eintaucht: Buch-Serien.

Es gibt viele Gründe, warum Autoren statt einem literarischen Einzelkämpfer ein ganzes Buch-Geschwader herausbringen. Viele davon sind finanzieller Natur, andere kreativer und wiederum andere sind eine Kombination aus beidem.

Wenn man sich also entschließt, eine Buch-Serie zu schreiben: Was muss man alles beachten? Welche Gefahren lauern? Und was für Arten von Serien gibt es überhaupt?

Das besprechen wir in diesem Artikel!

Serien: Breites Typenspektrum

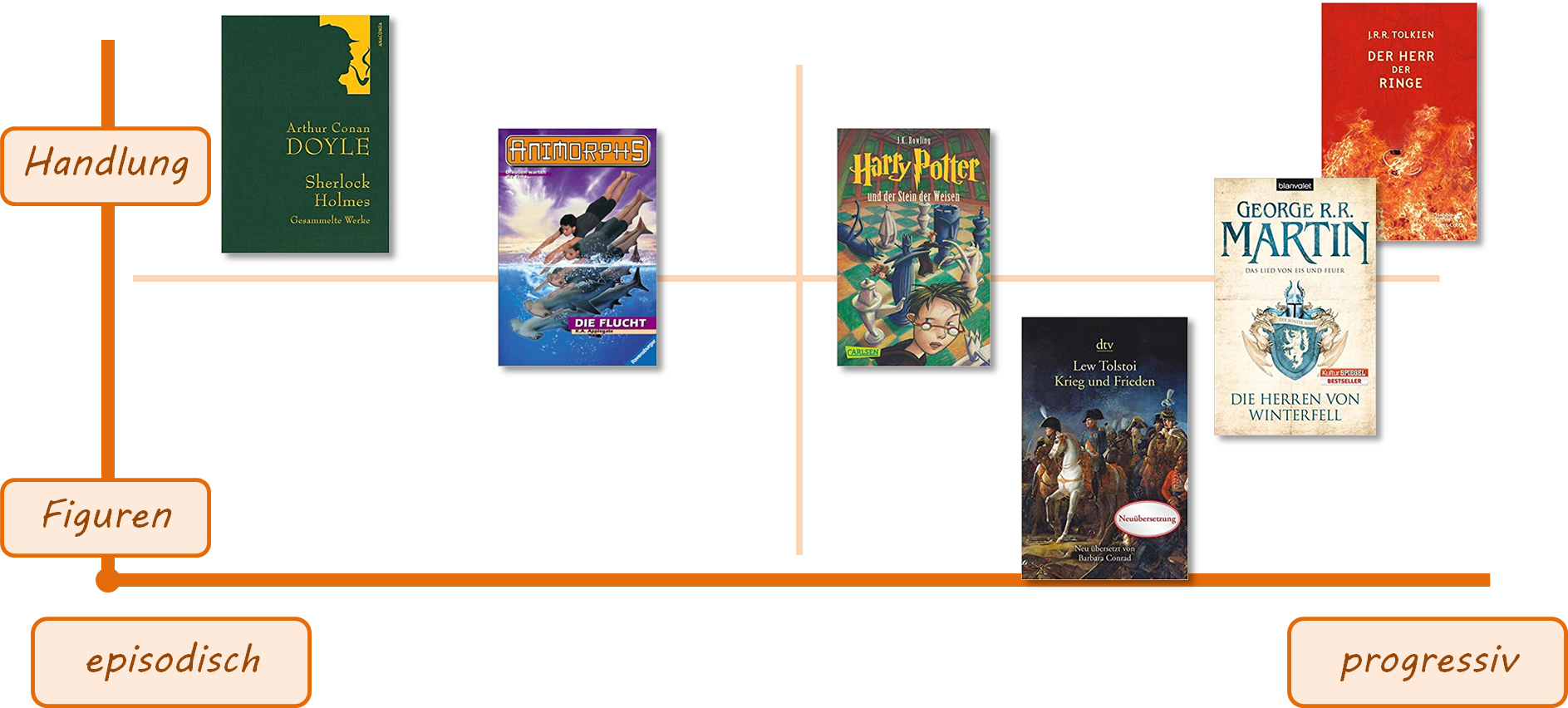

Unter Buch-Serien sind im Großen und Ganzen zwei Haupttendenzen erkennbar: Ich nenne sie episodische Serien und progressive Serien. Es gibt dabei zwei Extrempunkte und jede Menge Raum dazwischen.

Definieren will ich diese Begriffe anhand von konkreten Beispielen:

- Am äußersten Ende des episodischen Typs finden sich unter anderem Krimi-Serien wie Sherlock Holmes:

Diese Serien bestehen aus vielen in sich abgeschlossenen Einzelgeschichten, die in der Regel auch in einer beliebigen Reihenfolge gelesen werden können. - Zu den episodischeren – aber nicht komplett episodischen – Serien zählt die Animorphs-Reihe:

Hier gibt es einen übergreifenden Plot, der sich im Verlauf der Serie durchaus entwickelt. Doch jedes einzelne Buch bildet eine eigene, in sich geschlossene Geschichte. Dabei sind viele dieser Einzelgeschichten episodisch, d.h., sie können weggelassen werden, ohne dass sich am Gesamtplot etwas ändert. - Auf der progressiveren Seite des Spektrums haben wir Harry Potter:

Jedes Buch einer solchen Serie erzählt eine eigene, in sich geschlossene Geschichte mit Anfang, Mittelteil und Schluss. Doch all die Einzelgeschichten bauen unmittelbar aufeinander auf und man kann keins der späteren Bücher lesen, ohne die vorherigen gelesen zu haben. - Am äußersten Ende des progressiven Typs beobachten wir Werke wie den Herrn der Ringe:

Die Reihe ist eine einzige durchgängige Geschichte. Sie lässt sich zwar in einzelne Arcs aufteilen. Diese sind aber nur Bestandteile des Gesamtnarrativs und können nicht für sich alleine stehen.

Während in letzter Zeit ein Trend mehr zum progressiven Typ zu beobachten ist, muss man sagen, dass keiner dieser Typen besser oder schlechter ist als die anderen. Jeder Serientyp hat seine Vorzüge und Nachteile. Welcher Typ für eine bestimmte Geschichte am besten ist, hängt – wie so oft – von der Geschichte selbst ab.

Handlungsorientierte und figurenorientierte Serien

Neben der Unterscheidung von episodischen und progressiven Geschichten kann man Serien auch danach unterscheiden, ob sie eher handlungs- oder figurenorientiert sind. Diese Unterscheidung ist jedoch nicht spezifisch für Serien: Auch für sich allein stehende Romane können entweder stärker auf Handlung oder das Innenleben der Figuren fokussiert sein.

Außerdem bin ich auf unterschiedliche Verwendung der Wörter „handlungsorientiert“ und „figurenorientiert“ gestoßen. Deswegen hier eine Übersicht, wie ich diese Begriffe gebrauche:

- Den Herrn der Ringe sehe ich als handlungsorientiert: Die Figuren sind hier überwiegend statisch. Die „Guten“ bleiben „gut“, die „Bösen“ bleiben „böse“. Verglichen mit Werken wie dem Lied von Eis und Feuer machen die Figuren bis auf Frodo kaum eine Entwicklung durch.

- Auch Sherlock Holmes sehe ich als handlungsorientierte Serie, denn hier geht es keineswegs um die seelischen Abgründe von Sherlock Holmes oder Dr. Watson, sondern um die Lösung eines Kriminalfalls.

- Handlungsorientiert ist auch die Animorphs-Reihe. Doch die Figuren werden dabei mit komplexen Themen konfrontiert und müssen schwierige Entscheidungen fällen. Obwohl die Bände oft episodisch sind, werden die Figuren stetig von ihren Erlebnissen beeinflusst. Deswegen ist Animorphs deutlich figurenorientierter als Sherlock Holmes.

- Auch Werke wie Das Lied von Eis und Feuer und Harry Potter sind sowohl handlungs- als auch figurenorientiert. Die komplexe, spannende Handlung ist unmittelbar mit der Entwicklung der Figuren verwoben. Dabei würde ich Das Lied von Eis und Feuer aufgrund der komplexeren Psychologie nochmal als ein Stückchen figurenorientierter einstufen als Harry Potter.

- Als sehr figurenorientiertes Beispiel würde ich Krieg und Frieden ansehen. Die grobe äußere Handlung kann in jedem Geschichtsbuch nachgeschlagen werden. Die wichtigste Rolle spielen eher die inneren Welten der Figuren, ihre Entwicklung und ihre Beziehungen zueinander.

Bildet man nun auf Grundlage der beiden eben beschriebenen Unterscheidungen von Serien eine X- und eine Y‑Achse, ergibt sich folgendes Bild:

Wir sehen also:

Serien sind sehr vielfältig.

Wiedererkennungswert

Doch eine Sache haben alle Arten von Serien gemeinsam:

Denn eine gute Serie ist immer auch eine Marke. Mit Wiedererkennungswert.

Von Buch zu Buch kann in einer Serie praktisch alles wechseln: Jeder Band kann einen anderen Protagonisten haben, einen anderen Schauplatz, ein anderes zentrales Thema oder auch ein anderes Genre oder Subgenre.

Doch was dabei wichtig ist:

Es sollte nicht alles auf einmal wechseln.

- Die Fandorin-Krimis von Boris Akunin sind alle in unterschiedlichen Krimi-Subgenres geschrieben, haben verschiedene zentrale Themen und wechselnde Schauplätze. Aber der Protagonist ist immer derselbe.

- In der Animorphs-Reihe rotieren die Protagonisten, aber das Genre und der zentrale Konflikt bleiben erhalten.

- Im Westen nichts Neues und seine Fortsetzung Der Weg zurück haben unterschiedliche Protagonisten. Und während der erste Roman überwiegend an der Front des Ersten Weltkrieges spielt, handelt sein Nachfolger von der Zeit nach dem Krieg. Doch sie haben beide den Ersten Weltkrieg und die Traumata der Soldaten als zentrales Thema.

Behalte daher stets im Hinterkopf, was konkret Deine Serie ausmacht:

Was sollen die Leser erwarten, wenn sie einen neuen Band aufschlagen? Was ist die Essenz der Serie? Was willst Du mit der Serie erreichen?

Diese Überlegungen erleichtern im Übrigen auch die Entscheidung, wie episodisch oder progressiv Deine Serie ausfallen sollte …

Episodisch vs. progressiv: Vorteile, Herausforderungen, Tipps

Meistens gibt die Geschichte dabei aber selbst eine Tendenz in Richtung episodisch oder progressiv vor. Doch für welchen Typ Du Dich auch entscheidest, sei Dir stets bewusst, von welchen Vorteilen Du profitierst und welche Herausforderungen Dich erwarten. Letztere gibt es gerade bei progressiven Geschichten sehr viele – weswegen wir auch über ihre Überwindung sprechen werden.

Episodische Serien

Weil episodische Serien ja aus vielen kürzeren Einzelgeschichten bestehen, unterscheidet sich das Plotten hier nicht sonderlich von eigenständigen Romanen: Denn es sind ja im Prinzip eigenständige Romane, nur mit denselben Figuren.

Die Eigenständigkeit der einzelnen Bücher minimiert auch das Fehlerrisiko: Wenn der Protagonist im zweiten Buch plötzlich eine andere Haarfarbe hat als im ersten Buch, dann entsteht ein Konflikt, ja. Denn der Protagonist ist eine Konstante der Serie. Aber wenn er in jedem Buch andere Mitstreiter hat, dann sind die Haarfarben der Nebenfiguren in den früheren Büchern herzlich egal.

Aufgrund der Eigenständigkeit findet die Entwicklung der wiederkehrenden Figuren auch nur sehr langsam im Hintergrund statt oder wird mit jedem neuen Teil sogar zurückgesetzt.

Ein Beispiel für Ersteres wäre, wenn der Protagonist in einem Teil z.B. seine Leidenschaft für Seidenmalerei entdeckt, diese aber in den späteren Büchern keine Rolle spielt. Dafür entdeckt der Protagonist in den späteren Büchern vielleicht andere kreative Hobbies und wird im Verlauf der Serie langsam zu einer insgesamt kreativeren Person.

Ein Beispiel für Letzteres findet sich klassischerweise in älteren Fernsehserien: So lernt mein Lieblingssuperheld Darkwing Duck zum Beispiel in fast jeder Folge, sein monströses Ego zurückzuschrauben. – Und trotzdem ist dieses Ego in jeder neuen Folge in vollem Ausmaß wieder da.

Eine Alternative zur langsamen oder immer wieder zurückgesetzten Entwicklung ist der Verzicht auf wiederkehrende Figuren:

Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück sind als Serie sehr episodisch und können völlig getrennt voneinander gelesen werden. Trotzdem ist der Plot in beiden Romanen zweitrangig und es geht um das Innere der Figuren. Diese werden zwischen den Büchern jedoch komplett ausgewechselt: Nur der Protagonist des ersten Buches wird im zweiten kurz erwähnt. Denn die meisten Figuren aus Im Westen nichts Neues leben in Der Weg zurück schlicht und ergreifend nicht mehr.

Die Abgeschlossenheit der einzelnen Romane hat auch den Vorteil, dass der Leser an jeder beliebigen Stelle in die Serie einsteigen kann und eine vollwertige Geschichte bekommt. Und wenn Dir ein Ausrutscher passiert und ein Buch nicht so gut gelingt, dann ist das insofern verkraftbar, als dass Deine Leser seine Existenz eher verdrängen können als ein schlechtes Buch in einer progressiven Reihe.

In all den aufgeführten Punkten schwingen jedoch bereits auch die Nachteile mit: Weil keine „große“, komplexe Geschichte erzählt wird und oft auch keine oder nur wenig Charakterentwicklung stattfindet, ist das Potential für Langzeit-Spannung tendenziell geringer als bei progressiven Serien. Jeder Teil hat ein rundes Ende und die Leser fragen sich nicht fieberhaft, wie es wohl weitergeht. Das Warten auf ein komplett neues Abenteuer ist meistens erträglicher als das Warten auf die Fortsetzung einer spannenden Geschichte. – Und das wiederum hat oft finanzielle Folgen: Denn es ist weniger wahrscheinlich, dass die Leser das nächste Buch jetzt und sofort haben wollen.

Progressive Serien

Progressive Serien hingegen sind tendenziell rentabler: Hier sind die Geschichten oft größer und komplexer, das World-Building massiver und verwobener, zentrale Handlungsbögen ziehen sich durch mehrere Bände und halten die Spannung aufrecht, und die Leser sind deutlich stärker emotional an die Serie gebunden. Das alles kurbelt natürlich die Verkäufe an. Und deswegen wird Autoren, die vom Schreiben leben wollen, oft geraten, solche Serien zu schreiben.

Weil progressive Serien oft aber komplexer sind als episodische, sind sie eine Herausforderung der besonderen Art. Besonders, wenn es ums Plotten geht:

Plot

Während bei episodischen Serien nach einem Band erstmal Schluss ist und darauf eine neue Geschichte anfängt, ist in progressiven Serien alles miteinander verwoben.

Deswegen macht bewusstes Plotten bei progressiven Serien besonders viel Sinn.

Ja, unter Autoren gibt es die Plotter und die Pantser, zwei grundverschiedene Ansätze der Entwicklung von Handlung, und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Doch bei progressiven Serien scheinen die Plotter tatsächlich besser dran zu sein: Denn wenn Du über mehrere Bücher hinweg die Spannung erhalten und die Figuren interessant gestalten möchtest, dann solltest Du nicht einfach ins Blaue hineinschreiben, sondern wissen, wohin es mit Deiner Geschichte geht.

Es macht dabei sehr viel Sinn, auf den Gesamtplot eine Handlungsstruktur Deiner Wahl anzuwenden: Ob klassische Heldenreise, die Drei-Akte-Struktur, das Sieben-Punkte-System oder irgendetwas anderes – Eine Struktur hilft Dir dabei, den Spannungsbogen zu planen und einzuhalten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Harry Potter-Reihe:

Band 1 und 2 fungieren eher als Einleitung und gegen Ende von Band 3 deutet eine ominöse Prophezeiung an, dass sich im Hintergrund etwas zusammenbraut. In Band 4 bis 6 kehrt Voldemort zurück und baut seine Macht aus. Band 7 schließlich bildet das große Finale.

Was Harry Potter ebenfalls gut hinbekommt, ist, dass auch die einzelnen Bände eine feste Plotstruktur haben: Man könnte sagen, dass jeder Band gewissermaßen eine kleine Heldenreise innerhalb einer großen Heldenreise bildet. – Und das ist der Vorteil einer gewissen Eigenständigkeit einzelner Teile einer Reihe: Während der Gesamtplot im Hintergrund vor sich hin plätschert und übergreifende Fragen und Handlungsstränge offen bleiben, hat jeder Unterplot einen eigenen Konflikt, meistens einen eigenen Antagonisten und vor allem einen Anfang und ein Ende. – Im Gegensatz zu extrem progressiven Geschichten wie dem Herrn der Ringe, wo es nur einen zentralen Konflikt und Antagonisten gibt und dessen zweiter Band abrupt mittendrin anfängt und abrupt mittendrin endet.

Den Gesamtplot in Unterplots aufzuteilen ist kein Muss, aber für viele Geschichten sehr empfehlenswert. Dabei sollte in jedem Buch immer mehr auf dem Spiel stehen:

Wenn Fritzchen schon im ersten Band die Welt rettet und es im zweiten Buch nur noch um den Schnupfen seines Kaninchens geht, dann ist das sehr antiklimaktisch.

Doch gleichzeitig sollte das erste Buch der Reihe sich nicht wie ein Teaser lesen, der große Ereignisse nur andeutet, in dem selbst aber noch nichts Großartiges passiert. Der Leser wird anhand des ersten Bandes entscheiden, ob er die Serie weiterverfolgen will oder nicht. Liefere ihm also ein Erlebnis, das Appetit auf mehr macht!

Figuren

Zusammen mit dem Plot können sich natürlich auch die Figuren weiterentwickeln. Und je figurenorientierter die Serie, desto mehr Figuren sollten sich entwickeln. Zumindest die Hauptfiguren sollten sich konstant verändern.

Weil die Figuren aber ja miteinander interagieren, sollten auch ihre Entwicklungen zusammenhängen. Sie sollten sich gegenseitig ergänzen und einander spiegeln und sich durch ihre Interaktionen verändern. Deswegen solltest Du das Figurengeflecht sorgfältig konstruieren:

Jede Figur sollte eine bestimmte Funktion für den Plot und das Figurengeflecht erfüllen.

Die einzelnen Akteure sollten einzigartig sein und einander herausfordern.

Und idealerweise sollte die Figurenkonstellation bis zum Ende der Geschichte interessantes Konfliktpotential liefern.

Achte am besten darauf, dass Du die Entwicklung der Figuren mit der Struktur der Gesamthandlung verknüpfst:

Was muss jede einzelne Figur tun, damit der Antagonist besiegt werden kann? Was kann nur sie zur Handlung beisteuern? Welche Zwischenschritte ihrer Entwicklung durchläuft sie in den einzelnen Bänden?

Das Figurengeflecht wird schnell zu einer sehr komplexen Angelegenheit, wenn die einzelnen Akteure einer ständigen Entwicklung unterworfen sind. Deswegen dürften handlungsorientierte progressive Geschichten leichter zu schreiben sein. – Was aber nicht bedeutet, dass handlungsorientierte Serien schlechter sind. Nur vielleicht etwas besser für Anfänger.

Kontinuität

Die dritte Herausforderung bei progressiven Serien resultiert aus ihrer Komplexität und ihrem World-Building:

Was ist, zum Beispiel, wenn Du mit dem World-Building in einem bereits veröffentlichten Buch nicht mehr zufrieden bist und etwas ändern möchtest?

Das passiert leider häufiger, als uns allen lieb ist. Selbst die härtesten Plotter haben Momente, in denen ihre Geschichte eine unvorhergesehene Richtung einschlägt. – Und wenn das passiert, wünscht man sich, man könnte die Zeit zurückdrehen und die früheren Bücher anders schreiben. Doch wenn sie bereits veröffentlicht sind, geht das nur bedingt:

Die erste Version von Tolkiens Buch Der Hobbit wurde beispielsweise 1937 veröffentlicht. Damals hat Gollum seinen Ring beim Rätselspiel mit Bilbo bewusst eingesetzt und Bilbo hat ihn ehrlich gewonnen. Gollum hat ihn darauf friedlich gehen lassen. Das passte natürlich nicht mehr zur 1954 erschienenen Fortsetzung Der Herr der Ringe. Also überarbeitete Tolkien den Hobbit und der ursprüngliche Ablauf des Rätselspiels wurde in der Einführung im ersten Band des Herrn der Ringe als Bilbos Lüge entlarvt.

Ein anderes prominentes Beispiel findet sich in der alten Star Wars-Trilogie: In Episode IV sagt Obi-Wan Kenobi, Lukes Vater Anakin Skywalker wäre von Darth Vader getötet worden. Damals war Star Wars ein eigenständiger Film. Als später aber doch die Fortsetzung folgte, stellte sich heraus, dass Anakin Skywalker und Darth Vader tatsächlich dieselbe Person sind. Als Luke Obi-Wan in Episode VI mit der Lüge konfrontiert, erklärt Obi-Wan, er habe Luke durchaus die Wahrheit gesagt: Der gute Anakin sei durch den bösen Darth Vader gestorben. Die „Lüge“ in Episode IV wurde also zu einer Wahrheit im übertragenen Sinne.

Wenn Du an Deiner Geschichte also nachträglich etwas ändern möchtest, dann musst Du gewissermaßen mogeln:

Hat die Figur, die die zu ändernde Information gegeben hat, einen Grund zu lügen? Kann sie sich auch geirrt haben? Wurde sie getäuscht?

Es gibt jedoch leider kein Pauschalrezept, das für jede Geschichte funktioniert. Du musst über Deine Geschichte und Dein World-Building intensiv nachdenken und schauen, wie die Lüge oder der Irrtum speziell in Deiner Geschichte erklärt werden kann.

Ein anderes Problem, das aufkommen kann, sind reine Aufmerksamkeitsfehler, beispielsweise die wechselnden Augenfarben im Lied von Eis und Feuer.

Hier kannst Du natürlich wie bei nachträglichen Änderungen überlegen, wie Du das erklären kannst: Vielleicht sind die wechselnden Augenfarben ja eine optische Täuschung. Doch meistens wirst Du wohl einfach die Zähne zusammenbeißen und es cool ertragen müssen. Denn wir alle machen Fehler.

Es macht jedoch Sinn, solchen Fehlern im Voraus entgegenzuwirken:

Wenn Du Angst hast, bei kleinen Details Fehler zu machen, dann mache Dir Notizen. Lege für Deine Figuren Steckbriefe an oder zeichne sie. Lege Dir Karten, Stadtpläne und Grundrisse von Gebäuden an. Und was Dir sonst noch einfällt.

Das versichert Dich nicht komplett gegen nervige Aufmerksamkeitsfehler, aber es minimiert das Risiko.

Abschließende Bemerkungen

Im Großen und Ganzen muss man festhalten:

Eine Serie zu schreiben ist schwer. Vor allem, wenn man noch unerfahren ist.

Und wenn man ein blutiger Schreibanfänger ist, sollte man vielleicht erstmal einen abgeschlossenen, eigenständigen Roman schaffen.

Außerdem ist es laut meinen Recherchen auch eher schwierig, als Anfänger mit einer Serie bei einem Verlag unterzukommen: Denn niemand kennt Dich, niemand weiß, wie sich Deine Bücher verkaufen werden und ob die Investition sich lohnen wird.

Deswegen macht es Sinn, wenn das erste Buch einer Serie auch als eigenständiger Roman funktioniert.

So kann man erstmal ausprobieren, ob das Konzept, das Setting, die Figuren und so weiter überhaupt funktionieren. Und wenn die Leser mehr wollen, kannst Du ja immer noch eine Serie daraus machen.

Und ganz am Ende habe ich auch noch ein paar Fragen an Dich:

- Was hältst du von meinen Beobachtungen, meinen Rechercheergebnissen und meinem Versuch, Serien in eine Art von Modell einzuordnen?

- Meinst Du, ich kann weiter damit arbeiten?

- Kennst Du bessere Konzepte und Modelle?

Lass es mich bitte wissen! Denn das ist ein interessantes Thema und ich bilde mich da gerne weiter.