Egal, ob man ein Buch liest oder schreibt, das Erzähltempo spielt immer eine Rolle. Durch unterschiedliche Verhältnisse von Erzählzeit und erzählter Zeit kann der Autor vor allem mit Zeitraffung, Zeitdeckung und Zeitdehnung spielen. In diesem Artikel erfährst Du, was es mit diesen Zeitspielereien auf sich hat.

Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.

Es gibt ein schönes Zitat von Anselm Paul Johann von Feuerbach:

„Stil ist richtiges Weglassen des Unwesentlichen.“

Hier kommt sehr gut rüber, dass das Erzählen immer ein Filtervorgang ist. Zum Beispiel wird in der Regel nicht von jedem Toilettengang der Figuren berichtet. Andererseits werden manchmal Personen und Dinge so ausführlich beschrieben, dass es deutlich länger dauert, die Beschreibung zu lesen, statt die Person oder das Ding zu sehen.

Und damit wären wir auch bei den beiden Punkten, die man voneinander unterscheiden muss:

Auf der einen Seite haben wir die Erzählzeit: die Zeit, die man braucht, um das Werk zu lesen bzw. zu erzählen.

Auf der anderen Seite haben wir die erzählte Zeit: die Zeit, die in der Geschichte vergeht.

Das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit bestimmt das Erzähltempo. Ein Beispiel:

„Ein halbes Jahr lang hat Lieschen Fritzchen angeschmachtet. Letzte Woche ist sie mit ihm endlich zusammengekommen.“

Es dauert ca. eine Sekunde, diese „Geschichte“ zu lesen. Das ist die Erzählzeit. In der „Geschichte“ selbst ist aber ein halbes Jahr vergangen. Das ist die erzählte Zeit.

Erzähltempo in Aktion

Was man mit dem Erzähltempo machen kann, sind drei äußerst nützliche Spielereien:

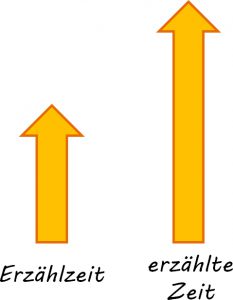

- Zeitraffung: Die Erzählzeit ist kürzer als die erzählte Zeit.

Effekt: Beschleunigung der Erzählung.

Effekt: Beschleunigung der Erzählung.- Verwendung: Man kann Unwichtiges überspringen, Hintergrundinformationen vermitteln und oft findet sich Zeitraffung auch bei Übergängen zwischen einzelnen Szenen.

- Beispiel:

„Zwar hatten die Viertklässler eine Unmenge Hausaufgaben mit in die Ferien bekommen, doch während der ersten freien Tage hatte Harry einfach keine Lust zu arbeiten und ließ es sich in den Vorweihnachtstagen, wie alle anderen auch, möglichst gut gehen.“

J. K. Rowling: Harry Potter und der Feuerkelch, Kapitel: Der Weihnachtsball.

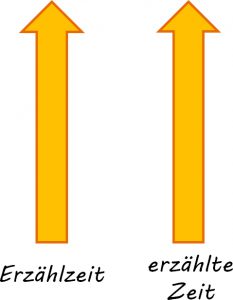

- Zeitdeckung: Die Erzählzeit gleicht in etwa der erzählten Zeit.

Effekt: Der Leser erlebt die Erzählung sozusagen unmittelbar.

Effekt: Der Leser erlebt die Erzählung sozusagen unmittelbar.- Verwendung: Sekundenstil (Sinneswahrnehmungen und Geschehnisse werden sekundengenau wiedergegeben), Dialoge (sind in der Regel zeitdeckend); generell gibt die zeitdeckende Erzählweise dem Leser das Gefühl, direkt vor Ort zu sein, und deswegen wird Zeitdeckung häufig an besonders spannenden Stellen verwendet.

- Beispiel:

„Und Harry rannte, wie er nie in seinem Leben gerannt war, warf zwei vor Schreck erstarrte Todesser um, lief im Zickzack zwischen den Gräbern hindurch, spürte schon, wie ihre Flüche ihm nachjagten, hörte, wie sie gegen Grabsteine prallten – er wich Flüchen und Gräbern aus, stürzte auf Cedrics Körper zu, den Schmerz in seinem Bein nicht mehr spürend, sein ganzes Sein auf das konzentriert, was er tun musste –

»Schockt ihn!«, hörte er Voldemort schreien.“

J. K. Rowling: Harry Potter und der Feuerkelch, Kapitel: Priori Incantatem.

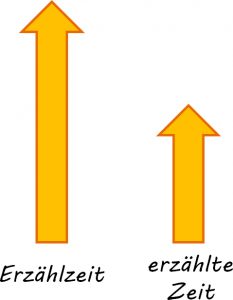

- Zeitdehnung: Die Erzählzeit ist länger als die erzählte Zeit.

Effekt: Verlangsamung der Erzählung.

Effekt: Verlangsamung der Erzählung.- Verwendung: Es entsteht ein „Zeitlupen-Effekt“ und generell ein Pausieren der Erzählung; es können Bewusstseinsströme wiedergegeben und „Atmosphäre“ aufgebaut werden (zum Beispiel durch ausführliche Beschreibungen).

- Beispiel:

„Der Hogwarts-Express mit seiner scharlachrot leuchtenden Dampflok stand schon bereit, und im Nebel der Dampfschwaden, die aus dem Schornstein zischten, wirkten die vielen Hogwarts-Schüler und ihre Eltern auf dem Bahnsteig wie dahingleitende Schatten.“

J. K. Rowling: Harry Potter und der Feuerkelch, Kapitel: Im Hogwarts-Express.

Probleme bei der Arbeit mit Erzählzeit und erzählter Zeit

So viel zu den Zeitspielereien. Zum Schluss möchte ich aber auch auf die Probleme eingehen, die im Zusammenhang mit der Erzählzeit und der erzählten Zeit auftreten.

Und zwar gibt es bei der Erzählzeit das Problem, dass sie nicht messbar ist. Wie lange es dauert, etwas zu erzählen, variiert je nach Person und Umständen. Es gibt einfach keine objektive Maßeinheit – allerhöchstens die Seitenanzahl in einem Buch, wenn man sich vorher noch auf die Schriftgröße und andere Standards geeinigt hat.

Auch die erzählte Zeit ist ohne explizite Angaben kaum messbar. Selbst bei wörtlicher Rede, die in der Regel als zeitdeckend gilt, ist oft zum Beispiel nicht klar, wie schnell die Worte gesprochen werden.

Wegen dieser und anderer Ungenauigkeiten ist das Erzähltempo insgesamt eine eher schwammige Sache.

Vielen Dank,

hat mir sehr geholfen, um das nochmals

ausführlich lesen zu können.

Freut mich, wenn ich mit meinem Artikel helfen konnte! 😊